植物激素,那些年我们误会太深

Those Years, We Misunderstood Plant Hormones Too Deeply

随着人们对植物激素作用机理的进一步研究,我们会发现原先很多关于植物激素的主观推测是错误的。以下即为几种常见的误解以及应该秉持的正确观点。

1 关于植物向光性的两个实验

1.1 幼苗的尖端用云母片一分为二后,幼苗在单侧光下生长情况。

误解:幼苗的尖端被云母片一分为二后,幼苗在单侧光下直立生长。

事实:幼苗的尖端被云母片一分为二后,仍然会表现出向光生长。

分析:尖端被云母片一分为二后,在单侧光照下,植物仍然会表现出向光生长。这可能是因为尖端被一分为二后,每一半仍然可以出现生长素的横向运输,也可能是因为植物的向光性生长与抑制生长的物质有关。

1.2 用云母片插入背光侧的尖端下部一半位置,幼苗生长情况。

误解:用云母片插入背光侧的尖端下部一半位置,幼苗背光生长。

事实:用云母片插入背光侧的尖端下部一半位置,幼苗直立生长。

分析:原来中学教辅资料和高考题都认为背光侧生长素会因为云母片阻挡而无法向下运输,向光侧的生长素虽然含量较少,但是仍然可以向下运输,这就会导致幼苗会背光生长。但是Boysen-Jensen(1913)真实实验得出的结论是幼苗依然会直立生长。

2 高浓度的生长素(> mol/L)抑制的是主根,而对侧根和不定根是促进发生。

误解:高浓度的生长素抑制所有根的生长,所以高浓度生长素抑制扦插枝条生根。

事实:高浓度的生长素可以促进侧根和不定根的发生,所以高浓度生长素不会抑制扦插枝条的不定根的生成。

分析:由于受到了教材中的图例“生长素浓度对根和茎细胞生长的影响”的影响,所以人们会认为高浓度生长素也会对扦插枝条所产生的不定根产生抑制作用。其实,对生长素敏感的是主根,侧根和不定根对生长素非常不敏感。教材中关于生长素对扦插生根的影响的实验,检测的指标是不定根,是不会表现出高浓度抑制的。

3 高浓度的生长素类似物作为除草剂的问题。

误解:高浓度的生长素类似物因为能抑制双子叶植物生长,所以可以作为除草剂。

事实:高浓度生长素是导致双子叶杂草过量生长而死,此事例是没有体现出生长素的高浓度抑制特性的。

分析:人工合成的高浓度生长素类似物作为除草剂,其实并没有体现高浓度抑制。双子叶植物过量吸收生长素类似物后,形成层的细胞分生能力加强,产生肿胀,破坏了韧皮部的运输功能,使植物因有机物运输受阻而死。同时,这还破坏了植物正常的代谢,使植物呼吸作用加强,但不会产生ATP,造成植物细胞的损伤并浪费大量能量。正常的生长素则容易被植物代谢掉,不会产生此危害。单子叶植物能迅速使人工生长素类似物失活,所以除草剂也不会对单子叶植物产生效果。

4 顶端优势的产生原因

误解:顶端优势的产生原因是顶芽产生的生长素在侧芽积累,从而导致侧芽因为生长素浓度过高而抑制生长。

事实:侧芽处较高的生长素浓度对侧芽的抑制作用是间接的。

分析:科学家已经发现顶端优势的成因远比原先认为的复杂,是细胞分裂素、生长素、独角金内酯以及其它未知的信号分子共同作用的结果。实验颠覆了原来的很多关于顶端优势形成原因的理解,如,生长素抑制侧芽生长是间接的;去除顶端后,侧芽发育时的生长素浓度是增加了而不是下降了;同位素示踪实验显示顶芽产生的生长素并未进入侧芽;顶芽的生长素浓度是比侧芽高的;生长素并未在侧芽进行积累。

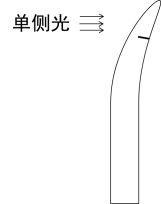

5 幼根中生长素的运输方向

误解:幼根中生长素是从形态学上端向形态学下端进行极性运输。

事实:幼根中的生长素两种方向的运输都有。

分析:形态学上端就是形态学顶端,是指生长延伸的部位;形态学下端就是形态学基端。在地上部分生长素主要从形态学顶端向形态学基端运输,而地下部分则主要从形态学基端向形态学顶端运输,见下图。根尖产生的生长素含量很少,根所需的生长素主要来自地面以上部分向下的传递。地上部分产生的生长素通过中柱越过根茎交界处进行向顶式运输,然后根尖的生长素再通过根表层进行向基式运输向上回流。

6 脱落酸对叶子和果实脱落的作用是间接的

误解:促进叶子和果实脱落的是脱落酸。

事实:脱落酸对叶子和果实脱落的作用是间接的,乙烯对脱落的影响更大。

分析:目前发现“脱落酸”的称谓并不确切,因为促进脱落的主要是乙烯和生长素的平衡。脱落酸是通过引起乙烯含量的增加来引起叶子和果实脱落的。因此脱落酸改名为“休眠素”,似乎更恰当。

参考文献

[1] 王兴泽.一则向光性试题的分析与探究.生物学教学,2007,32(9):73.

[2] 陈汝民.玉米胚芽鞘向光性运动的一些特性.热带亚热带植物学报,1998,4:323-328.

[3] 武维华.植物生理学.北京:科学出版社,2003:266.

[4] 蒋德安.植物生理学.北京:高等教育出版社,2011:169.

[5] Lincoln Taiz.植物生理学.北京:科学出版社,2015:435.

[6] 武维华.植物生理学.北京:科学出版社,2003:277.

[7] 张新时.普通高中课程标准实验教科书.稳态与环境.北京:中国地图出版社,2004:12.

[8] 张新时.普通高中课程标准实验教科书.稳态与环境.北京:中国地图出版社,2004:11.

[9] 谭承明.侧芽的生长素浓度比顶芽高?-由一道高考题引发对顶端优势的思考.实验教学研究,2015,7/8:44.

[10] 洪剑明.植物顶端优势新说.植物杂志,1997,3:28-30.

[11] 刘进平.植物腋芽生长与顶端优势.植物生理学通讯,2007,43(3):575.

[12] 许智宏.植物激素作用的分子机理.上海:上海科学技术出版社,2012:26.

[13] Lincoln Taiz.植物生理学.北京:科学出版社,2015:449.

[14] 武维华.植物生理学.北京:科学出版社,2003:407.

[15] 蒋德安.植物生理学.北京:高等教育出版社,2011:281.

来源网址:植物激素,那些年我们误会太深 - 知乎