来源公众号:林祖荣的杂货铺 作者:林祖荣

【网传某高考题】21. 科研人员从植物叶绿体中分离类囊体,构建含类囊体的人工细胞,并探究光照等因素对人工细胞功能的影响。请回答下列问题:

(1)细胞破碎后,在适宜温度下用低渗溶液处理,涨破______膜,获得类囊体悬液。经离心分离获得类囊体,为保持其活性,需加入______溶液重新悬浮,并保存备用。

(2)类囊体浓度用单位体积类囊体悬液中叶绿素的含量表示。吸取 5μL 类囊体悬液溶于 995μL 的______溶液中,混匀后,测定出叶绿素浓度为 3μg/mL,则类囊体的浓度为______μg/mL。

(3)为检测类囊体活性,实验前需对类囊体进行多次洗涤,目的是消除类囊体悬液中原有光反应产物对后续实验结果的影响,这些产物主要有______。

(5)在光反应研究的基础上,利用人工细胞开展类似暗反应生成糖类的实验研究,理论上还需要的物质有______。

【答案】(1)叶绿体 等渗 (2)乙醇(或丙酮) 600 (3)ATP、NADPH

(4)变弱 使水分子分解产生 H+;转运 H+ (5)CO₂、C₅、与暗反应相关的酶

在解答本题时,第(4)小题的思路让我产生了疑惑。

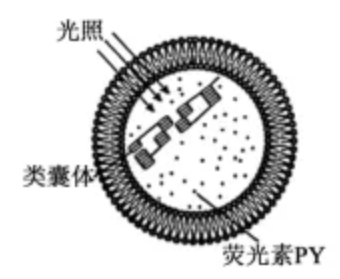

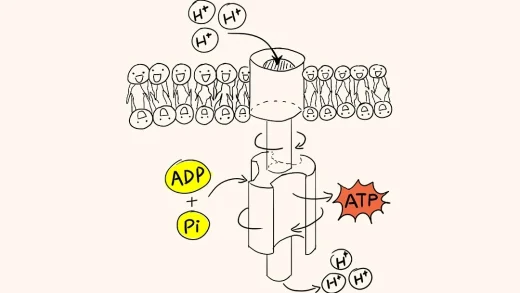

已知荧光素 PY 的强弱与 pH 大小正相关,图示荧光素在类囊体外,那应该判断类囊体外的 pH 变化。按照做题的习惯,我想首先根据自己的认知分析得出结论,然后再考虑回到学生认知的边界中去考虑学生的分析。基于我认知的分析是:在适宜光照下,光反应中的电子传递会将H+泵入类囊体,类囊体外的H+形成NADPH也将消耗H+,这导致类囊体内外形成质子浓度梯度(类囊体外H+浓度减小),H⁺通过跨膜运输从类囊体内转移到类囊体外,推动 ATP 合酶合成 ATP。光反应的结果是类囊体内 pH 变小、类囊体外 pH 变大,据此可推测类囊体外荧光素 PY 的荧光强度应该增强,这样的分析是基于光反应的机制而进行的,但这与网传答案恰好相反。那么基于学生的认知,按照“题目”而不是机制的逻辑分析呢?我一时感觉缺少推理的依据,推不出结果来。

于是,我现在想先探讨的并非答案应为 “增强” 还是 “变弱”,而是判断的依据是什么。一般情况下,判断的知识逻辑无非两个:一个是已有的知识,另一个是题目给予的信息。本题给出的信息虽然清晰,但仅依靠这些信息不足以得出答案,因此必须借助考生已有的知识储备。如果考生的知识结构如我一样,那推论过程可以如我上述。但如果上述推论所需要的知识并不是要求考生必须掌握的,那试题所涉及的知识就有了越 “界” 之嫌。学生分析解答试题必须是用边界内的知识。也就是学生的解题必须是题目逻辑,而不是真实的机制或生理逻辑(当然不能违背真实)。

每年高考结束,总有相关试题是否超纲的争议。什么是纲?现在考纲取消了,理论上已不该有什么超 “纲” 之说,而是解题用到的知识是否超出考生应知的边界。教育部明确要求高考命题 “内容不超范围,深度不超要求”,严格依据高中课程标准(如《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》)设定考查范围。但课标是纲领性的,它只能界定宏观的范畴,比如光合作用相关的内容,课标表述为:“2.2.3 说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变成糖与氧气的过程中,转换储存为糖分子的化学能。” 光合作用的具体过程需要细化到什么范围、达到什么深度是不明确的,100 个人可以有 100 种理解。因此,细化的标准只能是教材。然而现在的教材是多版本的,不同版本教材的编者对课标的理解不同,且各自版本教材的定位略有差异,因此编写出来的教材也就存在差异。比如,光合作用中类囊体的功能,人教版提及 “光反应在类囊体上进行,产生 ATP、NADPH”,未提及 H⁺跨膜运输;苏教版描述 “光反应发生在叶绿体的类囊体膜上”,也提到了水的裂解、电子传递、ATP 和 NADPH 的形成,但没有介绍质子的跨膜运输。北师大版描述 “类囊体膜上有光合色素和电子传递链”,简略提及 “H+浓度差驱动 ATP 合成” 的内容;浙科版则明确 “电子传递使 H⁺从基质进入类囊体腔”,并图示跨膜质子泵机制。

可见同一知识点在不同教材中范围与深度都不一。

这就带来一个问题:在高考命题时,知识的边界在哪儿?按照课标吗?课标是宏观层面的规定,没有细化到具体的知识内容;按照教材吗?不同版本教材有差异,某一版本的内容在另一版本教材中就是超 “边界” 的。

其实,这样的问题并不难解决。北京课标版教材刚使用时,一直是人教版与浙科版两套教材共用,命题中选择两个版本交集的知识,也就是以 “最小共识” 为依据,这就很好地解决了这个问题。目前分省命题的情况下,如果使用的教材是单一版本,那这个版本教材就是 “边界”;如果使用两个版本教材(据我所知,没有哪个省市是用三个版本的),那就以两个版本教材的交集为 “边界”。

再回到本题,本题考生所在地的教材版本是人教版与苏教版,这两个版本关于光反应的描述没有大的差异,都不涉及光反应阶段的 H⁺跨膜运输。对于使用这两个版本的考生来说,如果要按我上述的按机制进行分析推理,那无疑都是超 “边界” 的。

那么,我们回到边界之内不考虑光反应机制只按学生的认知逻辑分析是否可得出结论呢?

聚焦最核心的困惑:在苏教版/人教版(边界内)认知下,学生能否合理推导出“荧光强度变弱”?

边界内学生认知(苏教版/人教版):

光反应在类囊体膜上进行。

光反应分解水(H₂O → 1/2O₂ + 2H⁺ + 2e⁻)。

光反应产生 ATP 和 NADPH。

荧光素 PY 强弱与 pH 正相关(题目信息)。

荧光素在类囊体外(图示信息)。

可能的推理路径及其困境:

路径A:默认水分解在类囊体外产生H⁺(错误但可能被潜意识接受)

推理:光照 → 类囊体膜上分解水 → H⁺在类囊体外(基质)累积 → pH ↓ → 荧光强度 ↓(变弱)。

困境:这与真实生物学机制(水在类囊体腔内分解)严重矛盾。教材虽未明说位置,但图示(如类囊体结构图)和专业共识非常明确。如果命题者或学生默认此错误假设,虽然能“推导”出答案,但建立在错误知识基础上,违背了生物学本质。

路径B:关注H⁺在类囊体外的消耗(形成NADPH)

推理:光照 → 产生NADPH (NADP⁺ + H⁺ + 2e⁻ → NADPH) → 消耗类囊体外的H⁺ → 类囊体外pH ↑ → 荧光强度 ↑(增强)。

困境:推导结果与网传答案(变弱)相反。且这与事实机制不符,导致类囊体外H+浓度下降的主要机制是电子传递过程中,将H+从类囊体外泵入类囊体腔中。

路径C:知道H⁺在类囊体内积累(但这是边界外知识)

推理:光照 → 水在类囊体腔内分解 → H⁺在腔内累积 → 腔内pH ↓;同时电子传递可能将基质H⁺泵入腔内(边界外)→ 腔内pH ↓↓,腔外(基质)pH ↑ → 荧光素在基质(腔外)→ pH ↑ → 荧光强度 ↑(增强)。

困境:该路径依赖最关键的知识点“H⁺跨膜运输”(泵入腔内)是边界外知识(苏教版/人教版未提及)。荧光强度增强的结论与网传答案矛盾。 更重要的是,没有H⁺主动泵入机制,仅靠腔内水分解产生的H⁺,是否足以建立显著的跨膜梯度并可能导致外部pH明显变化是存疑的(通常认为梯度主要靠泵建立)。

路径D:机械联系“光反应产物”与pH(逻辑跳跃)

模糊推理:光照 → 光反应发生 → 产生了某种变化 → 导致荧光减弱(因为答案是“变弱”)。

困境:缺乏具体因果链条,属于死记答案或牵强附会,不符合科学推理要求。

由此可见,边界内推理困境的本质是

(1)最关键的知识缺失: 边界内(苏教版/人教版)学生对水光解发生的具体位置(类囊体腔内)、特别是H⁺主动跨膜运输(形成质子梯度) 这一核心机制是未知或不要求掌握的。

(2)逻辑链条断裂: 要建立“光照 → 类囊体功能 → 类囊体外 pH变化 → 荧光强度变化”这一因果链条,必须跨越“类囊体膜内外的H⁺转移”这一环节。而边界内知识无法提供这个环节的合理解释。

因此,在严格的苏教版/人教版知识边界内,学生缺乏充分且符合生物学原理的逻辑依据来必然推导出“荧光强度变弱”这一结论。网传答案“变弱”的来源显得牵强,要么基于错误的水分解位置假设(路径A),要么是对机制理解不准确(误以为腔内pH变化直接影响外部荧光素,但图示明确在外面)。

高考命题的知识边界原来是很清晰的。但这些年来,这种边界变得越来越模糊了,对于教材中涉及的知识,哪些是应该掌握的,哪些只是拓展性阅读也很模糊,这导致中学教学无所适从。本着宁滥不缺的原则,教学变成了只要是书上的内容就要求学生掌握,只要是题目里涉及过的背景,也补充给学生要求掌握。这使得原本就负担很重的高考复习变得更加雪上加霜。由于边界的模糊,也导致推理的逻辑依据变得不清晰,给题目的分析解答带来了障碍。

高考命题的知识边界本应是守护公平的底线,它不仅框定了 “考什么”,更隐性地决定了 “如何考”—— 当命题依赖的推理链条必须跨越某版本教材的知识空白,当学生不得不在 “违背事实的错误假设” 与 “超纲的机制分析” 之间艰难抉择,本质上是将 “知识补充的多少” 而非 “学科能力的强弱” 作为选拔标尺,这与高考 “立德树人、服务选才” 的初心背道而驰。

清晰的知识边界,对学生而言是 “有章可循” 的安心,不必为教材外的内容过度焦虑;对教学而言是 “聚焦核心” 的指引,避免陷入 “广撒网式” 的无效拓展;对命题而言,则是 “公平公正” 的背书,让每道题的得分都源于学生对课标与教材共识知识的掌握,而非对某版本细节的偶然接触。

回到那道引发争议的小题,它的价值或许正在于提醒我们:高考命题的边界,从来不是冰冷的知识条目,而是对千万考生 “认知起点公平” 的尊重。唯有以教材共识为基、以学生认知为尺,才能让每道题都经得起 “是否在边界之内” 的追问,让高考的公平之光,照亮每个考生的推理路径。

来源网址:一题一议:高考命题的知识边界

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论