来源公众号:高生物语

编者按:如果就拿一篇论文来代表遗传学,那必定是孟德尔的《植物杂交的实验》。一篇论文开创一个学科说的就是它。如果想了解孟德尔的思路,如果想了解实验的前因后果,如果想了解实验的具体过程及细节,但又读不了论文原文,那么这篇文章是极佳的选择。

他孤立于当时的科学界,做出奠基性突破却终生未被学界承认;他的工作几十年后尚不为同一学科的诺贝尔奖得主所理解;他发现的貌似简单的理论,学过其结论的人意识到其智力高度的不多;他不是为利益做研究的纯粹科学家,身后却被疑造假、遭遇不公。

这位孤独的天才,就是自称为“实验物理学教师”的遗传学之父:孟德尔(Johann Gregor Mendel,1822-1884)。

我认为,生物学有两座智力高峰:一是1854年至1866年孟德尔独自一人;二是1951年至1965年克里克(Francis Crick)及其合作者们。两个高峰碰巧相隔一百年。

重读孟德尔的论文,追寻孟德尔的思路,思考孟德尔的环境,长期很有意义。

孟德尔的论文和思路

由于同时代理解孟德尔科学工作重要性的人极少,他的遗物鲜有保留。孟德尔最重要的遗物是一篇遗传学论文。他还有一篇遗传学论文、两篇与遗传学无关的作物害虫的论文、以及解释其豌豆研究的十封信。

对我们来说,有幸的是孟德尔的主要论文显示了清晰的思路,有助于我们追踪一个科学研究课题的诞生及发展。

孟德尔的时代,人们对遗传的认识还很粗浅,基本认同“混合遗传”(blending inheritance)学说:遗传是“黑+白=灰”,父母的黑和白简单融合得到子代的灰。此学说虽未被正式提出和论证,却是一个普遍接受的、朴素的、被认为不证自明的规律。

而孟德尔不以为然,他设计实验,通过锲而不舍的研究,发现了与此不同的学说。从1854年开始,孟德尔用豌豆做了一系列遗传学实验,时间长达十年。他于1865年公布所发现的遗传学规律,于次年以德文在《布鲁恩自然史学会杂志》发表了论文《植物杂交的实验》(Versuche über die Pflanzen-Hybriden)。

从孟德尔的文章,我们可以体会他如何做研究:发现重要问题,提出解决问题的途径;设计实验思路,进行实验研究;得到结果,分析结果,提出前人没有想到的理论;进一步实验,得到更多可以分析的结果;进而推广理论,证明理论。

孟德尔的论文由十一部分组成。

在“引言”部分,孟德尔简要回顾以往研究,指出Josef Gottlieb Kölreuter (1733-1806)和Carl Friedrich von Gärtner (1772-1850)等坚持做过大量杂交之后,立即明确提出问题:无人成功地提出过对杂交体形成和发生普遍适用的规律。

他指出前人做过不少杂交实验,但未得到普遍规律是因为所需的工作不仅量大,而且较难。孟德尔认为需要考虑到:规模要相当大;具有不同型的杂交后代要定量分析;在不同代间要准确地知道不同型之间的关系;要确切地分析它们之间的相对数量关系。

他写道:需要勇气花力气做大量实验,这是唯一正确的道路,才能最终解决重要的问题。..本文就是仔细研究的结果,进行了八年的工作得出的结论。

孟德尔说的八年,是他收集论文所用数据的八年。其实,他还做了两年实验,摸索条件选择最佳材料。所以实际上论文的研究工作进行了十年。十年实验后,又隔两年才发表论文。论文发表后,他还用其他植物做过几年研究。

在“实验植物选择”部分,孟德尔指出:“任何实验的价值和用处取决于所用材料是否符合其目的,所以选什么植物和怎么做实验并非不重要…必须特别小心地选择植物,从开始就避免获得有疑问的结果。”

他选的植物首先具有恒定的分化特征;其次,在进行杂交的时候不会受到外来花粉的污染;另外,每一代杂交后代生殖力不能变。

孟德尔所谓“分化特征”现在称为“性状”(如高矮、颜色);他的“恒定”是指同一性状在不同代之间不变;他注意避免外来花粉污染,怕不确切知道父本,研究结果无从分析;他还注意代间生殖力无变化,减少在数量分析时的干扰。

后人认为,为了选择到合适的实验材料,孟德尔有可能考虑过二十多种植物。孟德尔说他因为花形状的奇异而试了豆科(Leguminosae),后决定用豌豆(Pisum)。对所用豌豆的确切生物学分类,孟德尔并不是很确定,说“专家意见”说大多数是Pisum sativum,还有几种,不过他明确指出分类对其研究并不重要。

用豌豆还有论文中没说明的、实验操作的优点:既能自花授粉,又能异花授粉,较易人为控制。1854年和1855年,孟德尔试过34种不同的豌豆。在孟德尔为数不多的遗物中,有一张1856年购买豌豆的订单。

在“实验分工和安排”中,孟德尔对所研究的性状进行了选择:他选择成对的性状,研究他们在代间的传递规律。这些性状可以在代间稳定遗传,且易于识别和区分。

在“杂交体的外形”部分,他进一步说明了对性状的选用。他专门选择子代性状一定相同于父本或母本的性状,而不是介于父母之间、或其他变异。孟德尔知道豌豆有些性状居于父母本之间,而不等同于父本、或母本,例如,在论文第八部分,他发现杂交体的开花时间介于父母本之间,但孟德尔没有研究介于父母本性状之间的性状。他研究的7对性状,一定是与父本或母本相同,每对中必定有一性状传到下代,而一对性状的两种都在后代不会变化,也不会永远消失。孟德尔明确这样选择的重要性。

孟德尔的选择简化了分析,从而可以较快得出有意义的结论。比如到2017年知道,有八百多个基因决定人的高矮,子代高矮是父母这些基因及其含有的更多多态性综合结果,另外还有环境因素(如食物)等。如果谁在十九世纪研究人身高的遗传,就很难得出简单的规律,这并非人类高矮不符合孟德尔遗传规律,而是很难进行分析。

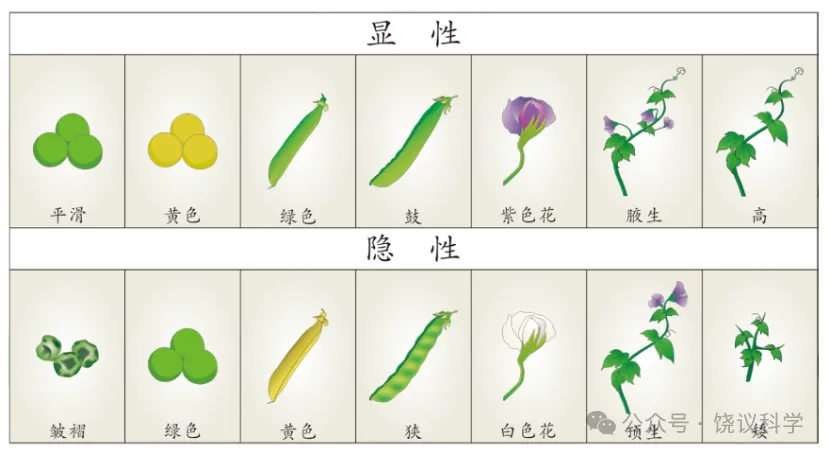

他选了7对性状:种子形状(平滑或皱褶)、种子颜色(黄或绿)、豆荚颜色(紫或白)、豆荚形状(鼓或狭)、花的颜色(紫或白)、花的位置(侧或顶)、茎的高度(长或短)。

对应于7对性状,孟德尔安排了7个实验。实验一用15株植物做了60次授粉;实验二用10株植物做了58次授粉;实验三用10株植物做了35次授粉;实验四用10株植物做了40次授粉;实验五用5株植物做了23次授粉;实验六用10株植物做了34次授粉;实验七用10株植物做了37次授粉。

所有实验,孟德尔都进行了双向杂交:一对性状中,如种子颜色的黄和绿,既做过父本黄、母本绿,也做过父本绿、母本黄,他发现亲本来源不影响这些性状的传代。

他认识到性状有显隐之分,发明了“显性”(dominant)和“隐性”(recessive)两个词。当父本母本分别是不同性状(如黄和绿),而他们杂交子代只显现一种性状(黄)时,孟德尔称显现的一种(黄)为显性、没有显现的(绿)为隐性。他指出,隐性在杂交体(以后称为F1代)看不见,但在以后可以完全不变地重新显现。进一步的实验表明:显性隐性与父本母本来源也无关。

他确定了7对性状的显隐性:种子形状平滑为显而皱褶为隐、种子颜色黄为显而绿为隐、豆荚颜色绿为显而黄为隐、豆荚形状鼓为显而狭为隐、花色紫为显而白为隐、花的位置侧为显而顶为隐、茎的高度长为显而短为隐。“任何实验中都没有过渡型式”。

我们现在知道,在最初两年的实验中,孟德尔实际上得到了纯合子。虽然当时并无纯合子和杂合子的概念,他本人也未明确这样说,但如果不以纯合子开始实验,分析结果会很复杂。

在孟德尔所谓“杂交体来的第一代”实验结果部分,我们稍需改变他的称呼,以方便叙述。他用的第一代,我们现在称为F0代。他所谓“杂交体”,我们现在称F1代。他称“杂交体来的第一代”,现称F2代。

我们可以看到,他用不同表型的两种F0代亲本间授粉得到的F1代均表现显性的性状,比如,豌豆种子分别为平滑和皱褶的F0代父母本授粉得到的F1代的豌豆种子都是平滑的,没有皱褶的。

接着,他让F1代自花授粉,得到F2代,发现隐性(如皱褶)没有因为在F1代不表现而永远消失,它重新出现在F2代。进一步数量分析表明,在F2代,显性对隐性呈3:1的比例。孟德尔强调,3:1比例毫无例外地适用于所有(7对)性状。其中,实验一发现:从253株F1代杂交体得到7324颗F2代种子,其中5474颗平滑,1850颗皱褶,比例为2.96:1。实验二发现:258株F1代植物产生了8023颗F2代种子,其中6022颗种子黄色,2001颗绿色,比例为3.01:1。

孟德尔还分析每个豆荚内种子形状和颜色是否有关,不同植物是否有关,结果认为都无关。他指出如果算的植物少了,比例漂移很大;如果昆虫损害了种子,也会影响对性状的确定。

从实验三到实验七,他列出了其他5对性状的传代结果,发现7对性状平均显隐比例为2.98:1。他看到了规律:F1代100%为显性;F2代隐性重现,而且有规律,显隐比例3:1。

孟德尔知道隐性没有在F1代不表现而消失,所以知道混合学说不对。至此,他已经超出一般人,而他还继续迈出了后面三步,发现3:1的比例、探究对比例的解释、用实验验证解释,从而获得了新的理解,远远超过了同时代的其他生物学家,包括所有时代最伟大的科学家之一。

孟德尔在看到3:1的比例后,他分析在F2代显性的性状可以有两种意义,它可以是F0一样(自交后保持与亲代的显性性状),或是F1代(自交后既有显性性状的后代、也有隐性性状的后代)。只能用F2代再做一代实验来检验是哪种状况。他预计,如果F2和F0一样,那么其后代性状就应该不变,而如果F2代类似F1杂交体状态,那么其行为与F1相同。

由此,引出孟德尔下一年的实验,即他所谓“杂合体来的第二代”(我们现称F3代)部分结果。他发现,表现隐性性状的F2代,传F3代后其性状不再变化(总是隐性表型)。而表现显性的F2代,其F3代结果表明:2/3的F2代是杂交体(其F3代出现3:1的显性和隐性),而另外1/3的F2代其F3代都是显性表型。

实验一:F2代565棵平滑豌豆植株,193株F2代只产生平滑的F3种子,372株F2代生平滑和皱褶的F3种子(F3的平:皱比例为3:1)。也就是说,F2代中显性的其实含类似F1和类似F0的比例为1.93:1。

实验二:F2代519棵黄色种子的豌豆植株自交后,166株只生黄色种子的F3代,353株生黄和绿种子(黄:绿为3:1),F2代中表现显性的植株含类似F1和类似F0的比例为2.13:1。

从实验三到实验七算其他五种性状时,孟德尔没有每次都算全部后代性状,而只分析100株植物的后代,结果有漂移但大体相似。他说计算数量大的实验一和实验二更有意义。实验五漂移最大,他重复了一次,数字更趋接近预计比例。

这样,孟德尔将F2的3:1中的3,进一步分成2和1。3:1就被分解成1:2:1(显性恒定:杂交体:隐性恒定)。

在F3代后,他还做了几代“杂交体后几代”,发现结果都符合F3代前所发现的规律,“没有察觉任何偏移”。到发表论文时,实验一和二做了六代,实验三和七做了五代,实验四、五、六做了六代。可以算出,他用豌豆做了17610次授粉。

孟德尔再迈进了一步:数学模型。

生物学研究用数学的较少。即使是今天,虽然有些生物学家非常需要定量,但绝大多数生物学研究者关心数量只在乎升高、降低和不变。孟德尔以数量分析、定量不同表型的植物,从而发现3:1的规律,继而推出和验证1:2:1的规律,已经使他成为在生物学领域成功运用数学的先驱。

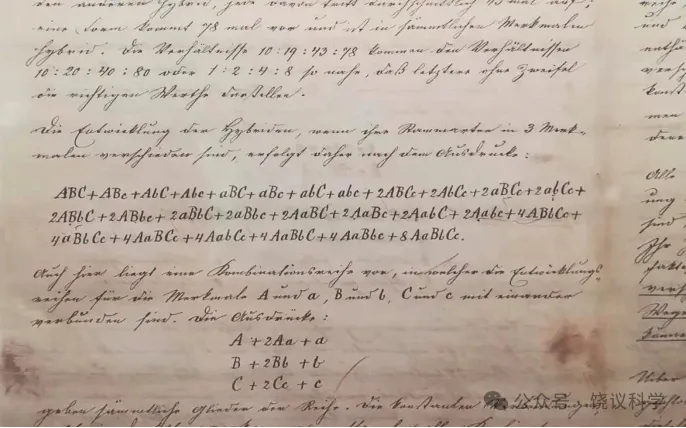

在以上基础上,孟德尔进一步用了数学模型。这就超出不仅那时、甚至包括今天绝大多数生物学研究者。他提出,用A表示恒定的显性,a表示恒定的隐性,Aa表示杂合体。那么F2代就是:A+2Aa+a。

他观察到的F2代1:2:1就符合这个数量关系(杂合性状为2,显性和隐性恒定性状皆为1)。

分别分析单个性状传代情况后,孟德尔研究了不同对的性状间是否有关系。在“几个分化性状相关联杂交体的后代”部分,孟德尔发现7对性状之间完全独立。比如种子是平滑还是皱褶,与种子是黄色还是绿色毫无关联。总结这部分实验结果,孟德尔说:每对不同性状之间的关系独立于亲本其他不同(性状)。

后人好奇,为什么孟德尔做的7对性状都无关?如果有些基因在染色体较近位置的话,会有一定关联。现在知道,他做的7对性状,其中在同一染色体上的基因碰巧分别在染色体上相距较远的位置,重组实验未观察到连锁。

孟德尔在发现各对性状独立传代后,他在文章中可能考虑了自己的发现与进化论的关系。我们现在知道,他读过第二版《物种起源》德译本,在书的边缘做了评注。可能由于自己在修道院吃饭,他不能公开说接受进化论,所以在论文中完全没提进化论。但是,他文章故意讨论了性状独立遗传的意义。他指出:如果一个植物有7种不同的性状,产出后代就有2的7次方(128)种不同的组合。孟德尔的这个算法其实解决了“混合学说”给达尔文进化论造成的矛盾。混合学说导致每一代比上一代更少样(黑加白得到灰,灰加灰得次灰,以此类推),而不是多样,可供选择的越来越少,生物应该退化。而孟德尔推出不同组合的数量很多,每代的多样性在增加,进化就有很多可以选择。

行文至此,孟德尔简要总结了结果:分化性状在杂交组合中行为完全一模一样。每对分化性状杂交体的后代,一半又是杂交体,另外一半中含同等比例的亲本恒定分化性状。(这等于是他用文字复述1:2:1的发现)。如果不同分化性状在杂交时组合起来,每对分化性状成为组合系列。

孟德尔也认为通过研究他选择的性状所得到的规律,也适用于其他的性状。

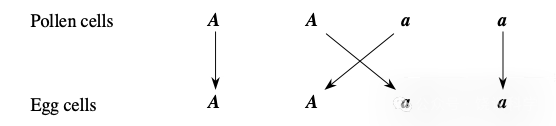

在从外观的性状上推出规律后,孟德尔推断外观的差别实际是由生殖细胞的组成的差别所造成。原因在于雄性的花粉细胞,雌性的卵细胞。

他推理:因为总是当卵细胞和花粉细胞具有同样的恒定性状(显性纯合子或隐性纯合子)时,其后代得到同样的恒定性状(显性或隐性纯合子),所以此时两种细胞都有创造同样个体的物质。我们必须认为在杂交体(显性和隐性杂合子)授粉后出现恒定性状(显性或隐性纯合子)时,也是这样。“杂交体的卵巢中卵细胞的种类,或杂交体雄蕊中花粉细胞数量,与可能的恒定组合型式相同,卵细胞和花粉细胞的内在组分与其不同外形相符”(斜体为本文所加)。

如果F0代是恒定的显性,其生殖细胞应该内含A的花粉细胞和内含A的卵细胞。如果F0代表型是恒定隐性,其生殖细胞应该内含a的花粉细胞和内含a的卵细胞。F0代花粉细胞和卵细胞交配后,得到F1代。F1代的花粉细胞有A和a两种、且数量相等,卵细胞也有数量相等的A和a两种。在F1代自交时,各自含A或a的两类花粉细胞与各自含A或a的卵细胞交配后,不同花粉细胞有同等机会与不同的卵细胞组合,那么得到的下代就有:A/A, A/a, a/A, a/a等四种。其中Aa和aA个体不同只在于其显性隐性来源不同,一个来源卵细胞,一个来源花粉细胞,但最后表型相同,可以归为Aa。这样,F2就应该是A+2Aa+a。

F1代产生F2代可以表示为:

A/A+A/a+a/A+a/a= A+2Aa+a。

孟德尔这个等式很重要。他将等式左边性细胞内的成分和右边得到植物后代的表型连起来。左边是我们现在说的基因型,右边是表型。孟德尔从表型的1:2:1推导出生殖细胞遗传物质的组成。他依据的是观察到的表型,推测生殖细胞的情形。

孟德尔说明这是平均的结果,具体每个后代有多种可能,而且随机,所以分开的实验肯定有漂移,只有大量收集数据,才能得到真实的比例。在这里,我们可以猜想孟德尔意识到了纯合子A/A,a/a和杂合子A/a和a/A,可惜没有明确提出名词。

至此,他把理论深入到生殖细胞,而且可以用数学模型表示遗传学的规律,虽然其数学虽然简单,是很基本的组合。数学分析结合生物学实验,产生很重要的意义,揭示了遗传的规律。

因为孟德尔希望找到普遍适用的规律,所以,他论文最后一部分实验是“其他种属植物杂交体的实验”,检验他从豌豆发现的规律是否适用于其他植物。在论文发表时,他说开始用了几种其他植物,其中用大豆做的两个实验已经做完。用Phaseolus vulgaris和Phaseolus nanus(两者都是菜豆)做的杂交结果,发现后代好几个性状的传代完全吻合符合他从豌豆得到的规律。但是,用Ph nanus和Ph multiflorus做杂交时,其花色有较多变异。孟德尔觉得花色仍符合他发现的遗传规律,提出要假设花色是两个或更多独立颜色的组合,花色A由单个性状A1+A2+…..的组合而成。他实际上提出了多基因遗传,而通常误解导致“孟德尔遗传学”被误认为单基因遗传学。

孟德尔经过新颖的、严谨的、长期的实验和定量分析,终于找到了杂交发育的普适规律。后人将孟德尔发现的规律表述成为两个定律:第一个是分离律,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,遗传给后代,也可以表述为颗粒遗传,以区别于以前流行的混合学说,说明因子没有消失;第二个是自由组合律,确定不同遗传性状的遗传因子间可以自由组合(本章省略了孟德尔原文研究不同性状A、B、C之间的关系部分)。虽然这些内容在原文中都有叙述,孟德尔本人并不认为自己发现了两个分开的规律,而是一个普遍的规律。

在“结语”部分,孟德尔介绍前人杂交实验的结果和前人有关植物受精过程的论述。他指出:根据著名生理学家的意见,植物繁殖时,一个花粉细胞和一个卵细胞结合成为单个细胞,同化和形成多个新细胞,长成植物个体。

然后孟德尔提出:(杂交体)发育遵循一个恒定的定律,其基础就是细胞中生动地结合的“因子的物质组分和安排(material composition and arrangement of elements)”。…豌豆的胚胎毫无疑问是亲本两种生殖细胞中因子的结合。…如果生殖细胞是同类的,那么新个体就像亲本植物…如果杂交后代不同,必需假设卵细胞和花粉细胞的分化因子间出现妥协,形成作为杂交体基础的细胞,但矛盾因子的安排只是暂时的,…分化的因子在生殖细胞形成时可以自我解放。在生殖细胞形成时,所有存在的因子完全自由和平等地参与,分化的因子互相排斥地分开。这样,产生卵细胞和花粉细胞的种类在数量上相同于形成因子可能的组合数量。

将孟德尔原文的“因子”换成现代的“基因”,就可以几乎原封不动地以他的文字理解遗传。对于喜欢直观的人来说,还有一个总结孟德尔的简单方法是:A/A+A/a+a/A+a/a。

孟德尔文中六次复述相似的内容:豌豆杂交形成生发细胞和花粉细胞,其中的组成数量相同于通过授粉将性状组合起来的所有恒定型式。这也表明他知道遗传的基础在于生殖细胞中存在数量相应于性状的物质。

在1870年9月27日,孟德尔给植物学家Nägeli的信中明确用anlage(德文“原基”)描述遗传因子,也说明他对基因的理解与现在很接近。

孟德尔早年研究过老鼠毛发颜色的遗传,被要求停止:修道院不宜做动物交配。他自己做道长后,1871年在花园建蜂房,用蜜蜂做过实验,但未见报道蜜蜂遗传结果,所以没有将植物中发现的规律推广到动物。

来源:饶议科学

来源网址:一篇论文开创新学科:孟德尔的论文和思路

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论