来源公众号:卢镇岳斋聊生物学 作者:卢镇岳

摘要:本文综合多篇研究文献,系统地探讨了地磁和重力对生物的影响。在地球长期的演化过程中,地磁与重力作为重要的环境因素,对生物的导航、生理机能、行为活动、生态系统结构以及进化历程等方面均产生了深远且多样的影响。深入研究这些影响,有助于进一步揭示生物与地球环境的紧密联系和协同进化机制,为生物科学、生态学、航天医学等多个领域的研究与应用提供关键的理论基础和实践指导。

关键词:地磁;重力;生物导航;生理机能;生态系统

一、地磁对生物的影响

1.1 对微生物的影响

在微生物领域,地磁的影响逐渐受到关注。一些研究表明,某些细菌可能具有磁感受能力。趋磁细菌便是典型的例子,其细胞内含有磁性颗粒,能够沿着地球磁场线排列和移动。这种特性使得它们在寻找适宜的生存环境时具有独特的优势,例如在水体中可以更好地定位到营养物质丰富的区域或者合适的氧气浓度区域。

从代谢角度来看,虽然目前尚未完全明确地磁对微生物代谢的具体调控机制,但有研究推测,地磁可能影响微生物细胞膜上的离子通道和转运蛋白的活性,进而间接影响细胞内的物质代谢和能量转换过程。在一些磁场异常区域进行的微生物培养实验中,发现微生物的生长速率、代谢产物的生成量和种类等方面均出现了与正常磁场环境下不同的变化,这暗示着地磁在微生物的代谢过程中可能扮演着重要的调节角色。

在生态分布方面,地磁对微生物的栖息地选择和群落结构有着潜在的影响。在不同地磁强度和方向的区域,微生物的种类和数量分布呈现出一定的差异。在高磁场强度区域,可能会存在一些特殊的微生物群落,它们适应了这种特殊的磁场环境,并在生态系统中发挥着独特的功能,例如参与某些特殊的物质循环和能量转换过程,与周围的其他生物形成特殊的共生或竞争关系。

1.2 对水生生物的影响

许多水生生物,尤其是具有长距离洄游习性的鱼类,如鲑鱼和鳗鱼,依靠地磁进行导航。它们能够感知地磁的强度、倾角和方向等参数的变化,并利用这些信息在茫茫大海中确定自己的位置和游动方向,从而准确地找到洄游路线,回到出生地产卵或寻找适宜的觅食和越冬场所。在相关实验中,当人为改变磁场环境时,这些鱼类的洄游行为会受到明显干扰,出现迷失方向或偏离正常洄游路径的现象,充分证明了地磁在其导航过程中的关键作用。

对于一些海洋无脊椎动物,如某些贝类和虾类,地磁也可能影响它们的行为和生理活动。有研究发现,在磁场变化期间,贝类的滤食行为和虾类的游泳活动会发生改变,可能是由于地磁变化影响了它们的神经系统或感觉器官的功能,进而改变了它们的行为模式。

在生态系统层面,地磁对水生生态系统的结构和功能有着重要的影响。海洋中的地磁异常区域往往会吸引一些特殊的生物群落聚集,形成独特的生态环境。这些区域的生物多样性和生态过程可能与周围正常磁场区域存在显著差异,影响着营养物质的循环、能量流动以及生物间的相互作用关系,在整个海洋生态系统的平衡和稳定中发挥着重要作用。

1.3 对陆生生物的影响

在陆生生物中,候鸟是利用地磁导航的典型代表。例如欧洲知更鸟,其体内存在磁感受器,能够精确地感知地磁的微小变化,并以此为依据确定迁徙方向,跨越千山万水到达目的地。研究表明,当使用磁场屏蔽装置干扰知更鸟周围的磁场时,它们的迁徙方向会出现明显偏差,有力地证明了地磁在候鸟导航系统中的核心地位。

除了鸟类,一些哺乳动物如狐狸在寻找食物和栖息地时,也会利用地磁来辅助定向。它们能够感知地磁的细微变化,在复杂的地形和环境中快速确定自己的方位,提高觅食和生存效率。在野外观察研究中,发现狐狸在穿越陌生区域时,其活动路径的选择与地磁方向存在一定的关联,表明地磁信息在其空间认知和导航行为中起到了重要作用。

此外,地磁可能还会影响陆生生物的生理节律和行为活动。在一些地磁异常区域,某些动物的繁殖周期、睡眠模式和活动规律可能会发生改变。虽然具体的作用机制尚不完全清楚,但可能是由于地磁影响了动物体内的激素分泌和神经调节系统,进而对其产生作用。例如,在某些地磁活动频繁的地区,研究人员观察到一些小型哺乳动物的繁殖时间出现了提前或延迟的现象。原本在特定季节发情交配的动物,其繁殖行为的时间节点变得不规律,这可能会对种群的繁衍产生一定的影响。

在睡眠方面,一些实验动物在地磁变化的环境中,睡眠的时长和深度也有所改变。它们可能会出现入睡困难、睡眠中断增多等情况,这可能与地磁对动物大脑神经递质的调节有关。动物大脑中的血清素、褪黑素等神经递质在睡眠调节中起着关键作用,而地磁的改变可能干扰了这些神经递质的合成、释放或代谢过程,从而影响了动物的睡眠。

从活动规律来看,部分动物在磁场异常区域的日常活动范围和活动时间也发生了变化。原本白天活动的动物可能会在白天减少活动量,而在夜间增加活动频率,或者活动的空间范围变得更加分散或集中。这种行为的改变可能会影响动物对食物资源的获取和对栖息地的利用,进而改变其在生态系统中的生态位和与其他生物的相互关系。

在进化过程中,陆生生物可能也逐渐适应了地磁环境的变化。一些长期生活在地磁较为稳定地区的物种,可能对磁场的变化更为敏感;而在一些地磁波动较大地区的生物,则可能进化出了相对较强的适应能力。例如,某些高山地区的动物,由于所处环境的地磁变化相对复杂,它们的神经系统和生理调节机制可能更加灵活,能够在一定程度上应对地磁的波动,维持自身的正常生理和行为活动。

1.4 对飞行生物的影响

飞行生物高度依赖地磁进行导航,其中候鸟的迁徙行为是最为典型的例子。北极燕鸥每年都会进行长距离的迁徙,跨越半球往返于繁殖地和越冬地之间。它们凭借着对地球磁场的敏锐感知,能够在广阔的天空中准确地确定飞行方向。研究人员通过追踪装置发现,即使在没有明显地标和视觉线索的情况下,北极燕鸥依然能够沿着相对稳定的路径飞行,而当人为干扰其周围的磁场时,它们会出现迷失方向、飞行路径偏离等现象,这充分表明地磁在其导航过程中起着不可或缺的作用。

鸽子也是研究地磁导航的重要对象。大量的实验表明,鸽子在归巢过程中能够利用地球磁场来修正飞行路线。它们的头部可能存在特殊的磁感受器,能够检测到磁场的强度、方向和倾角等信息,并将这些信息传递给大脑进行处理,从而实现精准的导航。在一些城市环境中,由于存在大量的电磁干扰,鸽子的归巢能力可能会受到一定程度的影响,进一步证明了地磁在其导航系统中的关键地位。

除了导航,地磁还可能影响飞行生物的飞行性能和能量消耗。在磁场不稳定的区域,飞行生物可能需要花费更多的精力来调整飞行方向和姿态,这会导致它们的能量消耗增加。一些昆虫在磁场异常的环境中飞行时,其飞行轨迹的稳定性明显下降,需要不断地进行纠正,从而消耗更多的能量,这可能会影响它们的觅食和繁殖效率,进而对种群数量和分布产生一定的影响。

在长期的进化过程中,飞行生物为了更好地利用地磁进行导航和适应磁场环境,可能在生理和形态结构上发生了一些适应性变化。例如,它们的神经系统可能进化出了更高效的磁信号处理机制,能够快速准确地解读地磁信息;在形态结构上,可能发展出了更适合感知磁场的器官或组织,如某些鸟类的喙部或眼睛周围的结构可能与磁感受有关。

二、重力对生物的影响

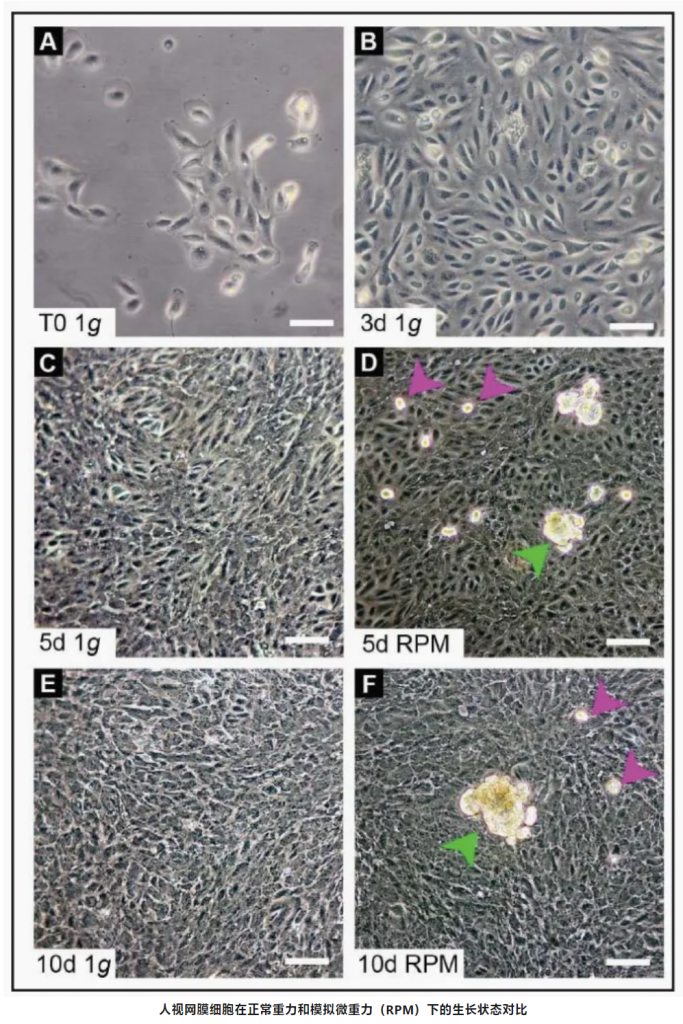

2.1 对微生物的影响

在微生物的世界里,重力同样扮演着重要的角色。对于一些单细胞微生物,如细菌和藻类,重力会影响它们在液体培养基中的分布和运动。在正常重力环境下,微生物会受到重力的作用下沉或悬浮在特定的水层中。而在微重力环境下,例如在太空实验中,微生物的生长和代谢过程会发生显著变化。

研究发现,某些细菌在微重力条件下的生长速度可能会减缓,其原因可能是微重力影响了细胞内物质的运输和扩散过程。在正常重力下,细胞内的物质会由于重力的作用产生一定的浓度梯度,从而促进物质的交换和代谢反应的进行。而在微重力环境中,这种浓度梯度消失或减弱,导致物质运输效率降低,进而影响了微生物的生长和代谢。

例如,在国际空间站进行的微生物培养实验中,大肠杆菌的生长曲线与在地球表面培养时呈现出明显差异。在微重力环境下,大肠杆菌的细胞分裂周期延长,生物量积累速度变慢。进一步的分析表明,这与营养物质在细胞内的摄取和代谢产物的排出受阻有关。细胞内的酶活性也可能受到微重力的影响,一些参与能量代谢和物质合成的关键酶的活性发生改变,使得微生物的代谢途径出现调整。

此外,重力还会影响微生物的形态和结构。在微重力条件下培养的微生物,其细胞形态可能会变得更加圆润,细胞壁和细胞膜的厚度及组成成分也可能发生变化。这些形态和结构的改变可能进一步影响微生物的生理功能和生存能力。例如,细胞壁的变化可能会影响微生物对外部环境的耐受性和与周围环境的相互作用。

在生态系统层面,微生物在不同重力环境下的生态分布也会有所不同。在地球的重力场中,微生物在土壤、水体和大气等不同环境中形成了特定的群落结构和分布模式。而在微重力环境下,微生物的群落组成和演替过程可能会发生改变。一些原本在正常重力环境下占据优势地位的微生物种类,在微重力条件下可能会被其他适应能力更强的微生物所取代。这种生态分布的变化可能会对整个生态系统的功能产生连锁反应,例如影响土壤的肥力形成、水体的自净能力以及大气成分的调节等。

2.2 对水生生物的影响

水生生物生活在水体环境中,重力对它们的影响也十分显著。对于大多数水生生物来说,重力是影响其身体结构和运动方式的重要因素。例如,鱼类的身体结构呈现出流线型,这有助于它们在水中克服重力的影响,减少水的阻力,实现高效的游泳运动。鱼类的鳔是一个重要的器官,它可以通过调节气体含量来改变鱼体的浮力,使鱼能够在不同水层中自由游动,从而更好地适应重力环境和寻找食物、躲避天敌。

在深海环境中,水压和重力的共同作用对水生生物的生存提出了巨大挑战。深海生物通常具有特殊的身体结构和生理适应机制。一些深海鱼类的骨骼变得非常薄且富有韧性,肌肉组织也相对较为柔软,这有助于它们在高压和低重力的环境下减少身体的重量和能量消耗,同时保持身体的柔韧性和抗压能力。它们的身体还可能含有一些特殊的物质,如高浓度的不饱和脂肪酸,这些物质可以增加细胞膜的流动性,防止在高压环境下细胞膜被破坏。

在微重力环境下,水生生物的生长和发育也会受到明显影响。以水生植物为例,在模拟微重力的实验条件下,水生植物的根系生长方向会变得紊乱,不再像在正常重力环境下那样向重力方向生长。其叶片的形态和结构也可能发生改变,如叶片厚度减小、气孔密度和分布发生变化等。这些变化会影响水生植物的光合作用效率、营养物质吸收和气体交换能力,进而影响植物的整体生长和发育。

此外,重力还会影响水生生物的繁殖行为和生态系统结构。一些水生生物的繁殖过程需要特定的水流和重力条件来完成。例如,某些鱼类在繁殖季节会逆流而上,寻找水流湍急、水底地形适宜的区域产卵,重力在这个过程中影响着水流的速度和方向,从而间接影响鱼类的繁殖成功率。在生态系统层面,重力引起的水流运动对水生生物的栖息地形成和生物间的相互作用起着关键作用。在河流和溪流中,水流的速度和方向会影响水生植物的生长和分布,进而为水生动物提供不同的栖息和觅食场所,塑造了整个水生生态系统的结构和功能。

2.3 对陆生生物的影响

在陆生生物中,重力对骨骼和肌肉的发育起到了关键的塑造作用。在正常重力环境下,动物的骨骼和肌肉需要承受身体的重量,这促使它们不断生长和强化。以人类为例,长期处于微重力环境(如太空飞行)中,骨骼会出现骨质流失的现象。这是因为在微重力条件下,骨骼所受的机械应力减小,破骨细胞活性相对增强,成骨细胞活性降低,导致骨密度逐渐下降。同时,肌肉也会因为缺乏重力的持续刺激而发生萎缩,肌肉纤维变细,肌肉力量明显减弱。这不仅影响了宇航员在太空任务中的身体机能,回到地球后还需要经过长时间的康复训练来重新适应重力环境,恢复骨骼和肌肉的正常功能。

对于陆生动物的心血管系统而言,重力也是影响其进化和功能维持的重要因素。在重力作用下,血液在身体内会产生一定的压力分布,陆生动物的心血管系统必须具备相应的调节机制来确保血液循环的正常进行。例如,长颈鹿拥有强大的心脏和特殊的血管结构,其心脏具有较高的收缩力,动脉血管壁较厚,能够承受较高的血压,从而保证将血液输送到高达数米的头部,维持大脑的血液供应。这种特殊的心血管适应机制是长期在重力环境下进化的结果。

在动物的运动方面,重力影响着它们的运动方式和能量消耗。不同体型和习性的动物在适应重力的过程中发展出了各具特色的运动模式。例如,小型哺乳动物如松鼠,在树枝间跳跃移动时,需要精确计算跳跃的力度和角度,以克服重力的影响并安全地到达目标位置,它们的肌肉和骨骼结构在长期的进化过程中也适应了这种频繁的跳跃运动,具有较强的爆发力和灵活性。而大型陆地动物如大象,由于体重较大,在行走和移动时需要消耗更多的能量来对抗重力,它们的四肢骨骼粗壮,肌肉发达,以支撑身体的重量并实现稳定的运动。

在植物领域,重力对植物的生长发育也有着至关重要的影响。植物的根系具有向地性生长的特性,即总是朝着重力方向生长,以便更好地固定植株并吸收土壤中的水分和养分。茎则具有背地性生长的特点,朝着与重力相反的方向生长,使植物的叶片能够获得充足的阳光进行光合作用。在微重力环境下,植物的生长会出现明显的异常。例如,在太空实验中,植物的根系生长变得无序,茎的生长方向也难以保持正常的直立状态,这严重影响了植物的生长和发育进程,甚至可能导致植物无法完成正常的生命周期。

在生态系统层面,重力对陆生生物的分布和生态位分化也起到了一定的作用。在山区等地形复杂、重力势能差异较大的环境中,不同海拔高度和坡度的区域由于重力和其他环境因素的综合影响,形成了不同的生态小环境。适应不同重力和环境条件的生物在这些区域形成了各自独特的群落结构,它们在食物获取、栖息地利用等方面存在差异,从而促进了生态系统的多样性和复杂性。

2.4 对飞行生物的影响

对于飞行生物来说,重力是它们在飞行过程中必须克服的关键因素。飞行生物的身体结构和生理机能在长期的进化过程中形成了一系列适应飞行和对抗重力的特征。鸟类拥有轻巧而坚固的骨骼,其骨骼内部大多呈中空结构,有效地减轻了体重,同时又保证了足够的强度来承受飞行时的应力。它们的胸肌异常发达,为翅膀的挥动提供了强大的动力,使得鸟类能够产生足够的升力来克服重力,在空中自由翱翔。

在飞行过程中,飞行生物需要不断地调整飞行姿态和翅膀的运动来适应重力的变化。例如,当鸟类上升或下降时,它们会改变翅膀的挥动幅度、频率和角度,以调整升力的大小和方向。在逆风飞行时,为了保持飞行速度和高度,鸟类需要更加用力地挥动翅膀,增加升力来对抗重力和逆风的阻力;而在顺风飞行时,则可以适当减少能量消耗。

在微重力环境下,飞行生物的飞行能力和平衡感会受到严重影响。一些在太空实验中模拟微重力条件下对昆虫飞行行为的研究发现,昆虫在微重力环境中飞行时,其飞行轨迹变得极不稳定,难以保持正常的飞行方向和高度控制。这是因为微重力改变了它们的飞行力学和感觉反馈机制,使得它们原本适应重力环境的飞行控制系统无法正常工作。

此外,重力还影响着飞行生物的能量消耗和觅食、繁殖等行为。由于需要持续克服重力飞行,飞行生物在能量代谢方面进化出了独特的适应性。它们拥有高效的呼吸系统和能量转化机制,能够快速摄取和利用氧气,将食物中的化学能高效地转化为飞行所需的机械能。例如,候鸟在长途迁徙过程中,需要消耗大量的能量来维持长时间的飞行,它们在飞行前会大量进食以积累脂肪储备,在飞行过程中,其新陈代谢率会显著提高,以满足持续飞行对抗重力的能量需求。

在觅食行为上,重力限制了飞行生物的活动范围和搜索效率。它们需要在重力作用下不断调整飞行高度和速度,寻找合适的食物资源。一些猛禽在捕食时,需要精确计算俯冲的角度和速度,利用重力势能加速冲向猎物,同时又要确保能够在捕获猎物后顺利拉起,这需要高度发达的视觉和飞行控制能力,而这些能力的进化与适应重力环境密切相关。

对于繁殖行为,飞行生物也需要考虑重力因素。许多鸟类会选择在高处筑巢,这既有利于躲避地面的天敌,又能利用重力势能在起飞和降落时节省能量。在孵化过程中,亲鸟需要保持身体的平衡和稳定,这也依赖于它们对重力的感知和适应能力。例如,一些海鸟会在悬崖峭壁上筑巢,它们在狭窄的巢穴中孵蛋时,能够巧妙地利用身体的姿态和羽毛的排列来抵御海风和保持稳定,确保蛋的安全孵化,而这种能力的形成是长期适应重力环境的结果。

在进化历程中,飞行生物为了更好地适应重力环境,不断优化自身的身体结构和生理机能。从早期的滑翔生物到现代具有强大飞行能力的鸟类和昆虫,身体形态逐渐变得更加符合空气动力学原理,翅膀的形状、大小和结构不断进化,以提高飞行效率和降低能量消耗。同时,它们的神经系统也发展出了高度精确的平衡感和空间定向能力,能够实时感知和调整自身在重力场中的位置和姿态,确保飞行的安全和高效。

三、总结与展望

综上所述,地磁和重力作为地球环境的两个重要物理因素,对地球生物的影响是全方位且深远的。从微生物到高等动植物,生物在进化过程中逐渐适应了地磁和重力环境,并发展出了相应的生理、行为和生态特征。

在地磁方面,其对生物的导航、生理节律、行为活动和生态系统结构等方面都有着重要作用。然而,目前对于地磁影响生物的具体分子机制和神经生物学途径仍有许多未知之处。未来的研究需要借助更先进的技术手段,如高分辨率的磁场探测设备、基因编辑技术和神经影像学方法,深入探究生物磁感受的分子基础和神经回路,进一步明确地磁在生物进化和生态系统中的精确角色。

在重力方面,无论是对生物的身体结构、生理机能、运动行为还是生态分布,都产生了关键的塑造作用。随着太空探索和微重力研究的不断发展,我们对重力与生物关系的认识将不断深化。未来可以进一步研究如何利用重力和微重力环境来促进生物医学的发展,例如开发新的治疗方法来预防和治疗与重力相关的疾病,如骨质疏松症和肌肉萎缩症等。

同时,在全球环境变化的背景下,研究地磁和重力对生物的影响也具有重要的现实意义。了解这些影响有助于我们更好地预测生物在环境变化中的响应和适应策略,为生物多样性保护和生态系统管理提供科学依据,确保地球上的生物能够在不断变化的环境中持续生存和繁衍。

总之,进一步深入研究地磁和重力对地球生物的影响,将为多个学科领域带来新的突破和发展机遇,为我们揭示生命与地球环境相互作用的奥秘提供更深入的理解和认识。

来源网址:地磁与重力对生物影响的试题情境满满了。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论