来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

在险峻的山崖间,我们常能看到松树从石缝中倔强地伸展枝干。

在荒芜的戈壁滩上,胡杨树用盘根错节的根系穿透岩层。

这些顽强的生命似乎颠覆了我们对植物生存法则的认知——既然连石头缝里都能长树,为何广袤的草原反而难觅大树踪影?

这看似矛盾的现象,实则暗藏着一场跨越亿万年的自然博弈。

石头缝里的树木之所以能存活,靠的是“精准狙击”的生存策略。

它们的根系像侦察兵般在岩石缝隙中蜿蜒穿行,一旦找到地下水或腐殖质富集的区域,便迅速扎根壮大。

比如说,胡杨树的根系能深入地下13米,在看似贫瘠的戈壁中汲取生命之源。

这种以点破面的生存方式,让它们能在极端环境中杀出重围。

但草原的环境却像一张精心编织的生态网,将树木的生长机会牢牢锁住。

首要限制来自水分的时空分配。草原年降水量通常不足400毫米,且集中在短暂雨季,而树木需要持续稳定的水分供给。

以内蒙古草原为例,其年蒸发量可达降水量的3-4倍,即便偶有暴雨,水分也会迅速被浅薄的土壤蒸发或流失。

草本植物却进化出“闪电战”策略。

它们的根系集中在表层50厘米内,能在雨后很短的时间内完成发芽、生长、开花、结籽的全周期,精准把握每个雨季窗口。

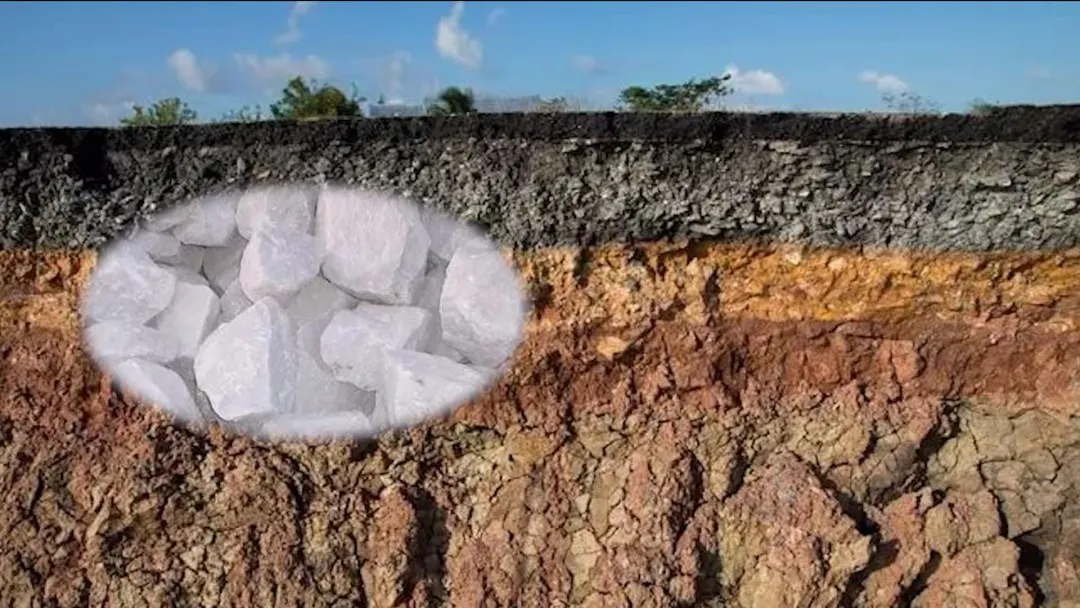

土壤结构则是另一道无形枷锁。草原土层平均厚度仅20厘米,下方普遍存在钙积层。

这种由碳酸钙胶结形成的坚硬地层,密度堪比混凝土。

树木的主根往往在此碰壁,无法深入汲取深层水分和养分。

相比之下,草本植物的须根网络如同精密的传感器,能在浅层土壤中高效捕获资源。

更有趣的是,某些草原土壤中储存着数以亿计的草种。

它们像休眠的士兵般蛰伏,一旦条件合适便集体萌发,用数量优势压制树苗的生长空间。

自然界的“消防演习”也在重塑植被格局。

草原火灾频率可达每3-5年一次,熊熊烈火中,树木的木质结构成为致命弱点,而草的种子和地下茎却能在高温中安然休眠。

火灾过后,草本植物仅需两周就能重新染绿大地,树木却需要数年才能恢复元气。

这种差异被生态学家称为“火生态选择”,经过千万年演化,草原已形成“草-火-草”的循环体系,将树木永久排除在主流生态位之外。

动物王国也在这场博弈中推波助澜。每平方公里的草原上,可能游荡着数百头食草动物,它们无意间成为“树木杀手”。

鲜嫩的树苗是牛羊眼中的美味点心,而草本植物被啃食后,3天内就能萌发新芽。

在呼伦贝尔草原,牧民们世代相传的游牧传统,客观上维持了这种微妙的平衡——牲畜群像移动的修剪机,不断重置植被演替进程。

当然,草原的“无树法则”并非绝对。在河流蜿蜒处,你会看到柳树临水照影。在局部洼地中,山丁子树悄然结果。

这些“生态特工”的存在,恰恰印证了自然界的辩证法则。当水分、土壤、避火条件同时满足时,树木仍能突破重围。

比如新疆塔里木河畔的胡杨林,就是在特定生境中形成的“草原绿洲”。

总之,草原用严苛的环境筛选出最适应当地条件的植被类型。

就像一位精明的建筑师,既不允许乔木抢夺阳光雨露,又为特殊物种保留了生态位。

当我们站在草原上极目四望,那些随风起伏的草浪,何尝不是生命谱写的另一种壮美诗篇?

来源网址:石头缝里都能长树,为什么草原不长树?

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论