作者:肖伊扬 等(华南师范大学生命科学学院)

样方法是种群密度调查最常用的方法之一。人教版高中生物学选择性必修2《生物与环境》第1章第1节“种群的数量特征”介绍了样方法,列举适用样方法的调查对象(蒲公英、昆虫卵、蚜虫、跳蝻),指出“活动能力强、活动范围大的动物不宜用样方法”,进而介绍标记重捕法。

如何界定生物活动能力的强弱、活动范围的大小?样方法的适用范围是否仅取决于活动能力和范围?本节课后习题中“调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法”突显了上述问题,不少学生认为“青蛙弹跳能力强、活动范围大”,部分教师也对教师用书的答案感到疑惑。因此,样方法的适用范围问题值得进一步探讨。

1 样方法的界定

在进行种群密度调查时,能够直接全部计数的生物种群非常少,一般通过估算的方法,主要运用统计学思想,通过随机取样计数种群中的一部分个体,从而估测整个种群的数量。样方法是常见的种群密度估算方法,不同生态学教材和不同版本高中生物学教材对样方法的界定几乎一致:通过设置特定形状、大小的样方,计算样方内目标物的个数,求得样方内的种群密度,以此估算出该种群的密度。样方的形状和大小不设限,常见样方形状为正方形、长方形、圆形等,样方面积大小视生物个体大小、环境条件而定,一般为1~500 m2不等。

2 样方法的适用范围

2.1 高中教材对样方法适用范围的界定 样方法并不适用于所有生物的种群密度估算。各版本高中教材在介绍样方法的具体概念后,都明确了样方法的适用范围,对样方法适用对象的描述主要集中于“活动能力弱”“活动范围不大”。

各教材都有相关实例加以说明,大多数植物基本适用样方法,蜗牛是活动能力弱且范围小的动物的典型代表。人教版教材在此基础上增加了没有活动能力的昆虫卵、体型小且活动范围小的蚜虫、尚无飞行能力的跳蝻(蝗虫的若虫),这些实例完全符合“活动能力弱”“活动范围不大”这一判断标准。但是人教版教材课后习题提到的青蛙作为两栖动物,人们通常认为其活动能力与范围比植物、昆虫卵等生物大得多,因此青蛙的种群密度调查是否适用于样方法,有待厘清。

2.2 实际研究中样方法的适用范围 在实际研究中,样方法是否只能用于调查活动能力弱、活动范围小的生物?《生物多样性观测技术导则 大中型土壤动物(HJ710.10—2014)》详细阐述了不同种生物类群的种群密度调查方法,其中大多数生物类群的种群密度调查都用到了样方法。

该技术导则表明,样方法是一种调查生活区域接触地面的生物种群密度通用的方法。在空域、水域活动的动物(如鸟类、蝴蝶、鱼类等),较少采用样方法进行种群密度调查。因此,样方法不完全取决于调查对象的活动能力和活动范围,主要取决于不同生物种类及其特征、生存生境情况(如地理位置、地形地貌)等。从生物类群上看,大多数植物、爬行动物、两栖动物、大多数陆生哺乳动物、大型真菌等都适用样方法。

从生境情况上看,陆生哺乳动物中生活在森林、草地、荒漠的类群更适宜样方法。此外,生物类群特征和生境情况也影响着样方法中样方形状和面积的划定,合理的样方形状和样方面积能够提高种群密度调查的科学性。

《全国第二次陆生野生动物资源调查技术规程》的技术文件中,对不同种陆生脊椎动物的调查方法进行规范,包含了直接计数法、样线法、样点法、样方法等(表1)。

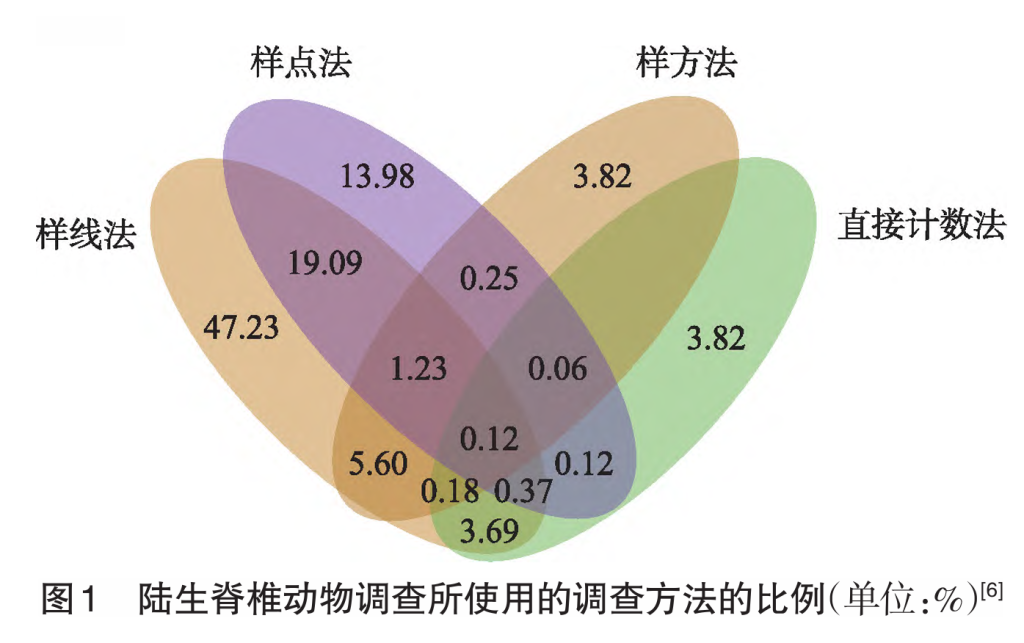

有学者分析了我国的陆生脊椎动物的调查研究方法使用情况(图1),色块重叠的区域代表同时使用2种或多种调查方法。由此可见,大多数生物类群的种群密度调查往往采用多种调查方法,以便相互印证。

教材习题以青蛙举例是否妥当?青蛙学名为黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculatus),是我国最常见的蛙类之一,沿海平原至海拔2000m左右的丘陵、山区都有分布,它们有分布广、数量多、适应性强、繁殖快、用途广、易采集等优点,在多个地方对两栖动物的采样中常能发现它,根据各项指标,选用样方法是完全可行的。

因此,人教版教材习题中提出的“调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法”是合理的。

事实上,对蛙类的种群密度进行调查时,由于不同蛙类的活动范围、生活习性等区别较大,往往依据经验对不同的类群采用不同的调查方法,如样方法主要针对林蛙属(Rana)、蟾蜍属(Bufo)、沙蜥属(Phrynocephalus)、麻蜥属(Eremias)等特定类群。同时,实际调查时会根据现实情况结合多种方法进行调查,如采用围栏陷阱法和样线法、样方法和样线法等进行调查。除了蛙类,在教材中本节的“生物科技进展”部分,针对生活在隐蔽、复杂环境中的动物,展现了如红外感应触发技术和微卫星DNA分子标记等新的种群密度调查方法。前述技术规程也鼓励在不违背调查抽样原则、调查方法的基础上,采用新技术、新手段、新方法进行调查。因此,调查种群密度除了要考虑各项指标、综合运用各种方法,也要与时俱进,应用相关的现代技术。

3 样方法与标记重捕法的对比

种群密度调查常用的估算方法除了样方法外,教材还着重介绍了标记重捕法,即“在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回到原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估算种群密度”。教材指出活动能力强、活动范围大的动物宜用标记重捕法,而非样方法,也就是根据调查对象的活动能力和活动范围来选择适宜的调查方法。不同的是,大学的生态学教材是把调查对象的计数难度作为选用方法的依据。从实际研究来看,计数难度包括但不限于生物活动能力和范围,还需考虑生境情况等。由此可见,调查对象的活动能力和活动范围是选用样方法或标记重捕法的重要依据,但不是唯一依据。

采用样方法调查时,对所选取样方内的个体数进行计数,调查结果更为直观。但是,在样方法的使用过程中,样方划定和计数等人为操作可能会干扰到样方内的动物以致数量波动,因此样方法的调查结果可能存在偏差。此外,样方法不适用于所有生物类群,有些生物难以直接划定样方进行计数,如水域、空域中的大多数生物。在样方法不适用的特定生物种群密度调查时,有些情况下可以采用标记重捕法,但标记重捕法对标记操作有严格的要求,如标记不能过于显眼以免影响个体生存、标记不能容易丢失以免影响调查结果的准确性。样方法和标记重捕法各有优劣,因此,种群密度调查往往采取多种调查方法相结合的方式,并通过长时间的数据积累来获取较为准确和科学的调查结果。

4 讨论

4.1 对教材和教参编写的建议 高中生物学教材主要用“活动能力弱、活动范围小”来界定样方法的适用范围,教师用书在介绍样方法时并没有说明具体的适用情况。在调查特定对象的种群密度时,适用范围划分不清晰容易导致调查方法选择上的分歧。因此,本文针对教材和教参,提出编写建议。

在教材编写上,建议指明根据生物种类及其特征、生境情况等条件判断是否使用样方法。列举适用生物时,除了显而易见的植物、昆虫卵等,可以适当增加两栖动物、陆生哺乳动物等较难判断适用方法的生物,以便教师和学生对样方法的适用范围有更清晰、全面的认识。此外,在“探究·实践”栏目“调查草地中某种双子叶植物的种群密度”中,也可增设开放性问题:样方法还适用于哪些生物种群的密度调查?评价学生对于样方法适用范围的判断水平,让学生认识到样方法在种群密度调查中的重要地位。

教参对于样方法的介绍侧重于统计学上的数据分析,缺少对样方法的适用范围、具体操作方法等实践层面的介绍。在教参编写上,可以适当参考相关技术规程,补充介绍样方法在实践层面上的操作,罗列种群密度研究中常用样方法的动物类群,以此拓展教师视野,帮助教师对样方法的使用有更准确、全面的认识,避免对样方法使用范围的认识过于教条化。

4.2 对教学的建议 样方法的教学属于概念教学的范畴。下面依次从感知概念、形成概念、深化概念、应用概念4个阶段提出样方法概念教学的参考思路。

人教版教材罗列了应用样方法进行种群密度调查的实例,包括蒲公英、昆虫卵、蚜虫、跳蝻,教师可以借助其中某一实例创设种群密度调查的简单情境,由此引出样方法,实现学生对样方法概念的初步感知。

在形成概念阶段,教师可以基于所创设的情境,依次开展分析样方法的统计学原理、讨论取样与计数方法、计算种群密度等课堂活动,让学生在亲历种群密度调查的过程中形成概念,在思考具体的探究性问题中发展科学思维。

在深化概念阶段,注重让学生从综合、系统的视角分析问题,从而对样方法的应用有更科学、全面的认识。教师通过设问“样方法还适用于哪些生物类群的种群密度调查?”引导学生认识到样方法的适用范围不局限于“活动能力较弱,活动范围较小”的生物,阐明问题本质在于“样方内个体计数的难度”,在此基础上关注不同生物类群的特点、生存生境情况等条件。

在应用概念阶段,教师可以适当创设更复杂、较难判断的种群密度调查情境(如青蛙、猴等动物),引导学生从生物类群特点、生境条件等方面思考适宜的调查方法,帮助学生从科学、综合的视角辨析样方法和标记重捕法的适用范围。此外,教师可以展现出真实的种群密度研究,让学生对种群密度调查的认识不局限于教材的理论层面,还能基于具体的科研情境认识调查方法的使用,进而发展科学思维和科学探究能力。

文章来源:肖伊扬,冯静茹,李德红.探究样方法在种群密度调查中的适用范围[J].生物学通报,2024,59(10):91-94.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论