来源公众号:寰宇志

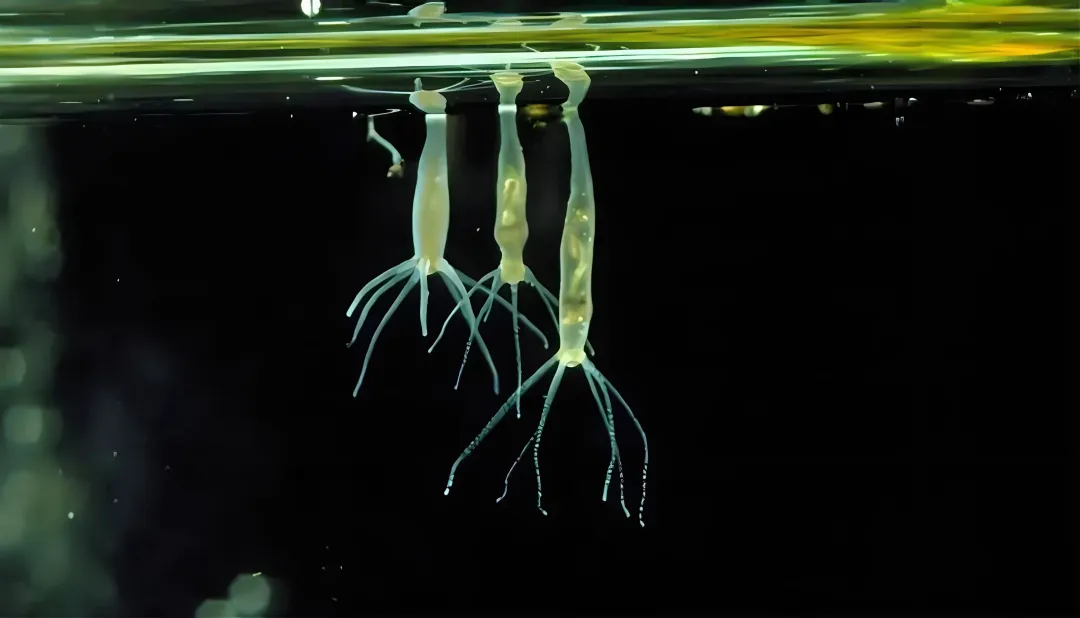

在太平洋的深海中,生活着一种直径仅有几毫米的透明水母——灯塔水母(Turritopsis dohrnii)。

当遭遇生存危机时,它们会将身体细胞逆向发育,从成熟的水母形态退化成幼年水螅体。

这种返老还童的能力,着实让人类科学家惊叹不已!

然而,这种理论上可能实现永生的生物,却依然保持着与其他生物相同的繁殖冲动。

这个矛盾现象揭示着进化历程中一个根本命题:为何数十亿年的生命演化,最终将繁衍后代确立为最普遍的生存策略,而不是永生?

在达尔文主义的框架下,自然选择如同精明的会计师,永远在计算着投入与产出的最佳比例。

美国进化生物学家乔治·威廉姆斯在《适应与自然选择》中指出,每个生物体的能量预算都是有限的。

将资源投入组织修复与维持永生,意味着必须削减繁殖投资的份额。

剑桥大学的研究团队曾对300种脊椎动物进行代谢分析,发现维持复杂器官系统所需的能量,是同等体型无脊椎动物的4-7倍。

这解释了为何拥有发达大脑和精密器官的哺乳动物,普遍需要更密集的繁殖策略来弥补生存投入的消耗。

海龟的进化史为此提供了生动注脚。加拉帕戈斯象龟的寿命可达150年,但其繁殖周期却从幼年期持续到死亡前。

对比体型相近但寿命仅30年的非洲盾臂龟,前者每个繁殖季产卵量仅为后者的三分之一。

这种差异揭示了自然选择的天平倾向:当生存环境稳定时,延长寿命换取多次繁殖机会更具优势。

但在多变环境中,集中资源实现高频繁殖才是更可靠的基因传递策略。

英国演化生物学家理查德·道金斯在《自私的基因》中提出,生物体本质上是基因的”生存机器”。

在这个视角下,永生反而成为基因传递的潜在阻碍。

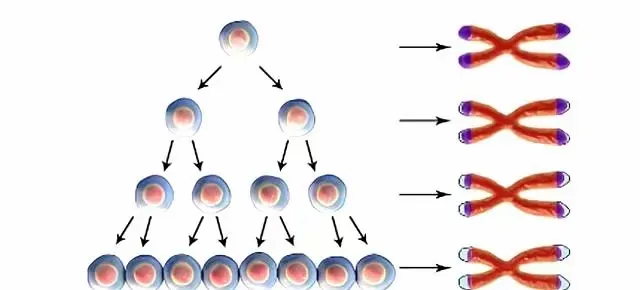

端粒的缩短机制就是典型例证:每次细胞分裂时染色体末端的损耗,既限制了细胞分裂次数,也迫使生物体通过繁殖来延续基因。

美国国立卫生研究院(NIH)的研究显示,若人为激活端粒酶实现细胞永生,实验小鼠的癌症发生率将飙升85%以上。

这就解释了,为什么自然选择没有保留这种”永生开关”。

太平洋鲑鱼的悲壮生命轮回为此写下完美脚注。它们在淡水出生后游向海洋,经过4-7年生长,又以精确的导航能力返回出生地。

完成产卵后,这些银白色的海洋游侠会在两周内集体死亡。

这种看似自毁的行为,实则是基因的精密算计:将全部能量投入繁殖而非自我修复,确保后代获得最充沛的营养供给。

阿拉斯加渔业部的统计显示,采用这种策略的鲑鱼种群,基因多样性比采取多次繁殖的近亲物种高出23%。

在生命演化的宏大剧场中,环境变化始终是推动进化的无形之手。

牛津大学古生物学家团队通过分析5亿年的化石记录发现,生物体的平均寿命与环境波动频率呈现显著负相关。

在气候稳定的泥盆纪,三叶虫的寿命可达10年以上。

而进入气候剧变的二叠纪,新出现的昆虫类群寿命普遍缩短至1-3年,但繁殖频率提升了4倍。

这种生存策略的转变,印证了进化博弈论中的”红皇后假说”:在持续变化的环境中,只有不断更新基因组合的物种才能保持竞争优势。

所以,当我们羡慕灯塔水母的返老还童能力时,却不得不承认它们的种群扩张速度远低于普通水母。

这实际上暗示着生命系统深层的平衡法则:在有限的能量和永恒的变化之间,繁衍才是进化博弈中的最优解。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论