来源公众号:卢镇岳斋聊生物学 作者:卢镇岳

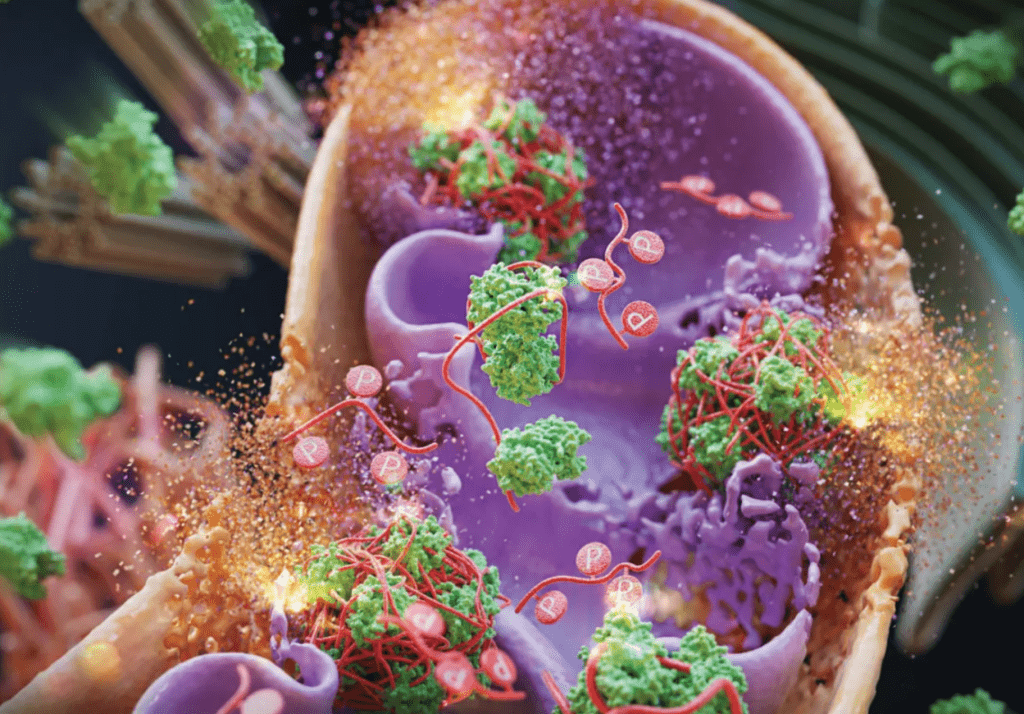

摘要:细胞间通讯在生物体内起着至关重要的作用,参与维持生理平衡、调控发育过程以及疾病的发生发展。本综述综合多篇文献,深入探讨细胞间通讯相关的多种机制,包括乙酰化修饰对信号调节的影响、免疫突触中的通讯过程、细胞迁移相关的信号通路调控、细胞黏附分子与细胞外囊泡介导的通讯、离子通道的调节功能,以及细胞间通讯在疾病中的异常表现与潜在治疗策略。通过整合这些研究成果,旨在为细胞间通讯领域提供全面且深入的参考资料,促进对其机制的进一步理解与相关疾病治疗的发展。

一、引言

细胞间通讯是生物体内细胞协调活动、维持组织和器官功能的关键过程。在复杂的生物系统中,细胞需要相互交流以应对外界环境变化、执行特定生理功能以及维持内环境稳定。近年来,随着分子生物学、细胞生物学和生物信息学等领域技术的迅猛发展,对细胞间通讯机制的研究取得了众多突破。

从细胞内信号分子的修饰调控到细胞间直接或间接的信息传递,从正常生理过程中的通讯功能到疾病状态下的异常变化,对细胞间通讯的深入理解已成为现代生物学研究的核心内容之一。这不仅有助于揭示生命活动的基本规律,还为疾病的诊断、治疗和药物研发提供了新的思路和靶点。

二、乙酰化修饰对细胞间通讯相关信号的调节

(一)ELF5 乙酰化在乳腺癌细胞信号传导中的作用

ELF5 作为 E74 样 ETS 转录因子家族成员,在乳腺癌细胞中的乙酰化修饰由乙酰转移酶 p300 催化,去乙酰化酶 SIRT6 可逆转这一过程。乙酰化的 ELF5 通过促进其泛素化降解,影响细胞周期相关蛋白的表达,进而调控细胞信号传导。具体而言,ELF5 乙酰化后抑制细胞周期蛋白 CCND1 的转录,使细胞周期阻滞在 G1 期,从而抑制乳腺癌细胞的增殖。

ELF5 乙酰化修饰不仅影响自身稳定性,还通过调节下游基因表达参与细胞周期调控。ELF5 乙酰化后与 CCND1 启动子区域的结合能力发生改变,抑制了 CCND1 的转录,进而阻止细胞从 G1 期进入 S 期,抑制细胞增殖。这一过程揭示了 ELF5 乙酰化在乳腺癌细胞信号传导中的关键节点作用,为深入理解乳腺癌的发病机制提供了新的视角,也为乳腺癌治疗提供了潜在干预靶点。

(二)MtrA 乙酰化对结核分枝杆菌信号通路的调控

在结核分枝杆菌中,MtrA 可通过乙酰磷酸(AcP)进行非酶促乙酰化。这种修饰改变了 MtrA 与传感器激酶 MtrB 的相互作用,增强其磷酸化水平,但削弱其 DNA 结合能力,在结核分枝杆菌的信号转导通路中意义重大,影响细菌对环境的适应和致病性。在不同营养条件下,MtrA 的乙酰化状态会影响细菌生长和相关基因表达,调节其在宿主体内的生存与传播,为抗结核治疗研究提供了新方向。

MtrA 作为结核分枝杆菌中的重要响应调节蛋白,其乙酰化状态对细菌的生理功能具有深远影响。在营养丰富的环境中,MtrA 的乙酰化可能促进细菌的生长和繁殖;而在营养匮乏或应激条件下,乙酰化状态的改变可能使细菌进入休眠或潜伏状态。此外,MtrA 乙酰化还可能影响其与其他蛋白质的相互作用,进而调节细菌的毒力和耐药性。深入研究 MtrA 乙酰化机制有助于开发新型抗结核药物,提高结核病的治疗效果。

三、免疫突触中的细胞间通讯机制

(一)INPP5E 在免疫突触信号传递中的角色

T 细胞激活过程中,INPP5E 积累于免疫突触,与 CD3ζ、ZAP – 70 和 Lck 形成复合物,参与免疫突触的信号传递。它通过调节 PI (4,5) P₂的分布,影响 CD3ζ 的招募和 TCR 信号传导,进而调控 T 细胞的激活和免疫应答。研究表明,INPP5E 的缺失会导致 CD3ζ 在免疫突触的聚集减少,TCR 信号传导减弱,最终影响 IL – 2 的分泌。INPP5E 在免疫突触中的定位和功能调控是一个复杂而精细的过程。其积累于免疫突触后,通过与多种信号分子的相互作用,调节 T 细胞受体(TCR)信号通路的活化。

具体来说,INPP5E 通过水解 PI (4,5) P₂,影响 TCR/CD3 复合物在细胞膜上的分布和动态变化,从而调控 T 细胞的激活阈值和免疫应答强度。这一机制的阐明有助于深入理解 T 细胞免疫激活的分子基础,为免疫相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。

(二)M1 和 M2 受体介导的免疫突触信号调节差异

M1 和 M2 受体作为 G 蛋白偶联受体家族的成员,在与 Gαq 和 Gαi 蛋白的相互作用中表现出不同的特性。M1 受体与两种 Gα 蛋白结合的取向存在差异,而 M2 受体结合取向相同。结合自由能分析显示,M1 和 M2 受体与同源 Gα 蛋白结合更强。这些差异影响了免疫突触的信号传导,导致不同的细胞内效应。M1 和 M2 受体在免疫突触信号传导中发挥着重要但又有所区别的作用。它们与不同 Gα 蛋白的选择性结合及后续信号传导的差异,决定了 T 细胞在免疫应答中的不同功能。

例如,M1 受体介导的信号通路可能更倾向于促进炎症反应,而 M2 受体则可能参与免疫调节和抑制炎症。对 M1 和 M2 受体信号调节差异的深入理解,有助于开发更加精准的免疫调节药物,提高免疫治疗的效果并减少副作用。

四、细胞迁移过程中的细胞间通讯与信号通路

(一)Neurod1/4 – Ntrk3 – Src 通路对促性腺激素细胞迁移的调控

在垂体发育过程中,Neurod1/4 – Ntrk3 – Src 通路在促性腺激素细胞的迁移和黏附中发挥关键作用。Neurod1/4 调节 Ntrk3 的表达,Ntrk3 与 c – Src 相互作用并激活它,从而影响细胞迁移。研究发现,Neurod1/4 敲除会导致 c – Src 激活缺陷,进而引起黏着斑成熟障碍和细胞迁移能力受损。这一通路在促性腺激素细胞的迁移过程中形成了一个复杂的调控网络。Neurod1/4 作为转录因子,通过调节 Ntrk3 的表达,启动了下游的信号传导。

Ntrk3 与 c – Src 的相互作用则进一步激活了相关的信号通路,影响细胞骨架的重组和黏着斑的动态变化,从而调控细胞的迁移能力。这一通路的异常可能导致垂体细胞迁移异常,进而影响生殖系统的正常发育和功能。深入研究该通路有助于揭示生殖系统疾病的发病机制,并为相关疾病的治疗提供新的靶点。

(二)细胞迁移相关信号通路的协同作用与影响

细胞迁移是一个复杂的过程,涉及多种信号通路的协同作用。除了 Neurod1/4 – Ntrk3 – Src 通路外,其他信号分子和通路也参与其中。例如,在乳腺癌细胞中,ELF5 的乙酰化状态影响细胞迁移能力;在结核分枝杆菌中,MtrA 的乙酰化调控细菌的生长和扩散,间接影响其与宿主细胞的相互作用。细胞迁移相关的信号通路之间存在着广泛的交叉对话和协同调控。

不同信号通路之间通过共享信号分子、相互激活或抑制等方式,共同调节细胞迁移的各个环节。ELF5 乙酰化可能通过影响细胞内的信号转导网络,间接调控细胞迁移相关基因的表达;MtrA 乙酰化则可能通过改变细菌的生理状态,影响其与宿主细胞的相互作用,进而影响细菌的迁移和扩散。深入研究这些信号通路的协同作用机制,有助于全面理解细胞迁移的调控规律,为开发针对肿瘤转移、感染扩散等疾病的治疗策略提供理论依据。

五、细胞黏附分子在细胞间通讯中的作用

细胞黏附分子在细胞间通讯中起着重要的桥梁作用。它们介导细胞与细胞之间以及细胞与细胞外基质之间的黏附作用,参与细胞间信号传递和细胞迁移等过程。在免疫细胞的归巢和组织特异性定位中,细胞黏附分子通过与相应配体的相互作用,引导免疫细胞到达特定的组织部位,参与免疫应答和炎症反应。

例如,白细胞表面的整合素与血管内皮细胞上的配体结合,使白细胞能够黏附并穿过血管壁进入炎症组织。同时,细胞黏附分子的异常表达或功能失调可能导致细胞间通讯障碍,进而引发一系列疾病,如肿瘤转移、心血管疾病等。在肿瘤转移过程中,癌细胞表面的黏附分子表达改变,使其能够脱离原发肿瘤组织,黏附并侵入到其他组织器官。深入研究细胞黏附分子在细胞间通讯中的作用机制,对于理解疾病的发生发展机制具有重要意义。

六、细胞外囊泡介导的细胞间通讯

细胞外囊泡作为细胞间通讯的新载体,近年来受到广泛关注。它们可以携带蛋白质、核酸等生物活性分子,在细胞间传递信息,调节受体细胞的生理功能。肿瘤细胞分泌的外泌体可以将肿瘤相关的蛋白质和核酸传递给周围的细胞,促进肿瘤的生长、侵袭和转移。例如,外泌体中的癌基因产物可以诱导周围正常细胞发生恶性转化,或者改变肿瘤微环境,使其更有利于肿瘤细胞的生长和扩散。

免疫细胞分泌的外泌体则可以传递免疫调节信号,参与免疫应答的调节。研究细胞外囊泡的形成、释放机制以及其携带的生物活性分子的功能,将为疾病的诊断、治疗和药物研发提供新的思路和方法。通过检测细胞外囊泡中的特定标志物,可以实现对某些疾病的早期诊断;利用外泌体作为药物载体,能够提高药物的靶向性和疗效。

七、离子通道在细胞间通讯中的调节功能

离子通道在细胞间通讯中也发挥着重要的调节作用。它们通过控制离子的跨膜流动,影响细胞的膜电位和兴奋性,进而调节细胞间的信号传递。在神经元之间的突触传递中,离子通道的开放和关闭决定了神经递质的释放和信号传递的效率。当动作电位到达突触前神经元末梢时,钙离子通道开放,钙离子内流促使神经递质释放到突触间隙,与突触后神经元上的受体结合,从而传递信号。在心肌细胞中,离子通道的活动参与了心脏的节律性收缩和舒张。

例如,钠离子通道和钙离子通道的协同作用引发心肌细胞的去极化和收缩,钾离子通道的开放则导致心肌细胞的复极化和舒张。离子通道的异常功能与多种疾病密切相关,如心律失常、神经退行性疾病等。某些心律失常是由于心肌细胞离子通道的基因突变,导致离子通道功能异常,从而影响心脏的正常节律。深入研究离子通道在细胞间通讯中的调节机制,有助于开发针对离子通道相关疾病的治疗药物。

八、细胞信号传导异常与病理现象

(一)癌症中的信号传导异常

癌症是一种由细胞信号传导异常引起的疾病。在癌细胞中,多种信号传导通路被异常激活或抑制,导致细胞增殖失控、凋亡受阻和侵袭转移能力增强。例如,在肺癌细胞中,EGFR 信号传导通路的异常激活与肿瘤的发生和发展密切相关。EGFR 的过度表达或突变使其持续激活下游信号通路,促进癌细胞的增殖和存活。一些非编码 RNA,如 miRNA,也通过调控信号传导通路参与癌症的发生和发展。它们可以抑制肿瘤抑制基因的表达,或者增强癌基因的活性,从而影响癌细胞的生物学行为。

癌症中信号传导异常不仅促进了癌细胞的增殖和侵袭转移能力,还通过影响肿瘤微环境促进肿瘤的发生和发展。癌细胞可以分泌多种细胞因子和生长因子,改变肿瘤周围的细胞外基质和免疫细胞状态,为肿瘤的生长和转移创造有利条件。因此,针对细胞信号传导通路的异常调控是癌症治疗的重要策略之一。例如,针对 EGFR 的靶向药物已经在肺癌治疗中取得了一定的成效,通过抑制 EGFR 的活性,阻断其下游信号传导,从而抑制癌细胞的生长和扩散。

(二)神经退行性疾病中的信号传导异常

神经退行性疾病是一类由神经元损伤和死亡引起的疾病。近年来的研究表明,多种信号传导通路的异常在神经退行性疾病的发生和发展中起着重要作用。在阿尔茨海默病中,Aβ 沉积通过激活小胶质细胞和星形胶质细胞中的炎症反应信号通路,促进神经元的损伤和死亡。Aβ 可以与小胶质细胞表面的受体结合,激活炎症相关的信号转导,释放炎症因子,对周围神经元产生毒性作用。一些非编码 RNA 也通过调控神经元中的信号传导通路参与神经退行性疾病的发生和发展。它们可以调节神经递质受体的表达,或者影响神经元的能量代谢和应激反应等过程。

神经退行性疾病中信号传导异常研究揭示了疾病发生和发展的新机制。通过调控神经元中的信号传导通路,可以抑制神经元的损伤和死亡,从而延缓疾病的发生和发展。例如,研发针对炎症反应信号通路的抑制剂,或者调节神经递质受体功能的药物,可能为阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗提供新的方向。

九、总结与展望

(一)研究成果总结

近期的研究在细胞间通讯领域取得了丰硕成果。在乙酰化修饰方面,明确了 ELF5 和 MtrA 等蛋白质的乙酰化对细胞信号传导的重要调节作用;在免疫突触研究中,揭示了 INPP5E 和 M1/M2 受体在免疫细胞间通讯中的关键机制;在细胞迁移研究中,阐明了 Neurod1/4 – Ntrk3 – Src 通路及其他相关因素对细胞迁移的调控作用。

此外,还发现了细胞黏附分子、细胞外囊泡和离子通道等在细胞间通讯中的重要作用。这些研究加深了我们对细胞间通讯分子机制的理解,为生物医学研究提供了重要的理论基础。

(二)未来研究方向

未来的研究可从以下几个方向深入展开。

一是进一步探究乙酰化修饰与其他细胞间通讯相关分子机制的相互关系,以及它们在疾病发生发展中的协同作用。例如,研究乙酰化修饰如何与磷酸化、泛素化等其他翻译后修饰相互协作,共同调控细胞信号传导网络,以及在癌症、神经退行性疾病等复杂疾病中的联合作用机制。

二是深入研究免疫突触中信号传递的动态过程和调控网络,探索新型免疫调节靶点。利用实时成像技术和生物信息学分析,更精确地解析免疫突触信号传导的时空动态变化,寻找新的分子靶点用于免疫相关疾病的治疗。

三是全面解析细胞迁移过程中不同信号通路的交叉对话机制,以及细胞间通讯在组织发育和疾病进展中的作用。通过构建系统生物学模型,整合多组学数据,深入理解细胞迁移过程中的信号整合与调控规律,为肿瘤转移、组织再生等研究提供理论支持。

四是深入研究细胞黏附分子、细胞外囊泡和离子通道等在细胞间通讯中的详细机制,开发基于这些机制的疾病诊断和治疗方法。例如,开发更灵敏的检测细胞外囊泡标志物的技术,用于早期疾病诊断;设计针对离子通道的特异性调节剂,治疗离子通道相关疾病。通过这些研究方向的探索,有望为细胞间通讯相关疾病的治疗和药物研发提供新的思路和策略,推动细胞生物学领域的进一步发展。例如,利用人工智能技术预测细胞间通讯分子的相互作用网络,为药物研发提供更精准的靶点;结合基因编辑技术研究特定基因在细胞间通讯中的功能,为疾病治疗提供新方法。

本综述全面整合了当前细胞间通讯领域的研究成果,涵盖了从分子机制到疾病关联的多个方面。随着技术的不断进步和研究的深入,相信未来对细胞间通讯的理解将更加全面和深入,为人类健康事业带来更多的福祉。

来源网址:关于细胞间通讯的试题情境满满了。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论