来源公众号:卢镇岳斋聊生物学 作者:卢镇岳

摘要:本综述聚焦于真菌、不同种类原核生物及病毒之间的相互关系,从结构基础、分子机制、进化意义及与人类的关联等多维度进行全面且深入的剖析。通过整合最新研究成果,揭示了这些微生物在微观层面的精细相互作用及其在宏观进化历程和人类生活中的关键作用,为微生物学研究及相关应用提供了系统的理论框架与前沿视角,对未来微生物生态研究及生物技术发展具有重要指导意义。

关键词:微生物相互作用;结构生物学;分子机制;进化生态学;人类健康与生物技术

一、微生物间相互关系的结构基础

1.1 真菌与原核生物的结构关联

真菌细胞具有独特的细胞壁结构,其主要成分包括几丁质、葡聚糖和甘露聚糖等多糖,为细胞提供机械支撑与保护。在与原核生物的相互作用中,细胞壁表面的多糖和蛋白质分子起到关键的识别与结合作用。例如,在植物根际微生物群落中,一些真菌菌丝可通过细胞壁蛋白与特定的细菌表面分子形成紧密连接,构建物理接触界面,促进物质与信号交换。

原核生物的细胞表面结构相对简单,主要由细胞壁(如革兰氏阳性菌的厚肽聚糖层和革兰氏阴性菌的外膜 – 肽聚糖 – 内膜结构)和细胞膜组成。在与真菌的共生或竞争关系中,原核生物的细胞壁成分及细胞膜上的转运蛋白、受体蛋白等参与相互作用。例如,某些固氮细菌可附着于真菌菌丝表面,其细胞膜上的特定转运蛋白可能与真菌细胞分泌的营养物质或信号分子相互作用,实现营养共享与信息交流,这种结构上的互补与适配是微生物间建立稳定相互关系的重要基础。

1.2 病毒与真菌、原核生物的结构相互作用

病毒粒子的结构高度多样化,基本结构包括核酸核心(DNA 或 RNA)和蛋白质衣壳,部分病毒还具有包膜结构。在感染真菌或原核生物时,病毒的吸附过程依赖于其表面结构与宿主细胞表面受体的特异性识别与结合。

噬菌体通常具有复杂的尾部结构,尾丝蛋白能够精确识别细菌细胞壁或细胞膜上的特定受体分子,如脂多糖、蛋白质或多糖复合物等。这种高度特异性的结合确保噬菌体能够准确地将其核酸注入宿主细菌细胞内,启动感染过程。例如,T4 噬菌体的尾丝蛋白可识别大肠杆菌外膜上的特定受体,通过构象变化使噬菌体尾管与细菌细胞膜接触,实现 DNA 注入,此过程涉及病毒结构蛋白与细菌细胞表面分子在原子水平的精确匹配与相互作用。

真菌病毒的结构相对简单,多为无包膜的病毒粒子。其衣壳蛋白在感染过程中与真菌细胞膜上的转运蛋白或类似受体结构相互作用。一些真菌病毒可能利用真菌细胞膜上的特定转运通道进入细胞,衣壳蛋白与转运蛋白的相互作用可能触发细胞内吞或膜融合等过程,使病毒核酸进入真菌细胞,这一过程受病毒与真菌细胞表面分子结构与电荷分布的精细调控,决定了病毒对真菌宿主的感染特异性与效率。

二、微生物间相互作用的分子机制

2.1 基因水平转移机制

原核生物间的基因水平转移是微生物进化的重要驱动力之一。转化过程中,细菌可摄取环境中的游离 DNA 片段,并将其整合到自身基因组中。例如,在自然环境中,一些具有转化能力的细菌可吸收其他死亡细菌释放的 DNA,若这些 DNA 携带有益基因(如抗生素抗性基因或新的代谢酶基因),则可赋予受体细菌新的表型特征,增强其在特定环境中的生存能力。

转导是由噬菌体介导的基因转移过程。温和噬菌体在感染细菌后,其基因组可整合到宿主细菌染色体上形成前噬菌体。当噬菌体进入溶菌周期时,可能错误地将宿主细菌的部分基因片段包装进噬菌体颗粒,在感染新的宿主细菌时,将这些基因传递给受体细菌。如 P1 噬菌体可介导大肠杆菌不同菌株间的基因转移,促进细菌基因组的多样性与进化,这种基因转移方式可跨越细菌种属界限,加速遗传物质在微生物群落中的传播与重组。

接合则通过细胞间的直接接触实现基因转移,通常由携带接合性质粒的供体细菌与受体细菌进行。接合性质粒可编码形成性菌毛等结构,使供体与受体细胞紧密连接,随后质粒 DNA 从供体细菌转移至受体细菌。例如,F 质粒在大肠杆菌中的接合转移可使受体细菌获得诸如抗生素抗性、毒力因子等基因,显著改变受体细菌的生物学特性,在细菌种群的适应性进化与传播中发挥关键作用。

在真菌中,虽然基因水平转移相对较少,但也有研究表明某些 DNA 病毒可作为载体介导基因转移。一些双链 DNA 真菌病毒在感染过程中可能整合到真菌基因组中,当病毒基因组发生重组或转座时,可能携带宿主真菌基因片段或自身携带的外源基因转移到新的宿主真菌中,从而改变真菌的基因组成与代谢途径,影响其在生态系统中的适应性与竞争力,为真菌的进化提供新的遗传物质与变异来源。

2.2 代谢产物介导的相互作用

真菌作为生态系统中的重要成员,能够合成丰富多样的次生代谢产物。这些次生代谢产物在真菌与原核生物的相互作用中发挥着多方面的作用。许多真菌产生的抗生素,如青霉素、头孢菌素等,可抑制细菌生长。其作用机制主要是通过干扰细菌细胞壁合成过程中的关键酶活性,如青霉素可抑制细菌转肽酶,阻止肽聚糖交联,使细菌细胞壁结构受损,导致细胞破裂死亡,从而在竞争营养物质与生存空间时获得优势,调节周围细菌群落结构与组成。

原核生物也会产生多种代谢产物影响真菌生长。例如,一些细菌分泌的短链脂肪酸(如乙酸、丙酸、丁酸等)可作为信号分子或营养物质影响真菌细胞生理过程。短链脂肪酸可通过扩散进入真菌细胞,影响细胞内 pH 值,进而调节真菌细胞内的酶活性与基因表达。在某些真菌 – 细菌共培养体系中,适量的短链脂肪酸可促进真菌菌丝生长与孢子萌发,但高浓度时可能产生抑制作用,表明这种相互作用具有浓度依赖性与复杂性,反映了微生物间通过代谢产物进行的动态化学通讯与相互调控机制。

2.3 免疫防御与逃逸机制

真菌和原核生物都进化出了一系列免疫防御机制来抵御病毒入侵。真菌细胞壁作为第一道防线,其复杂的多糖结构可物理阻挡病毒粒子的吸附与侵入;同时,真菌细胞内具有 RNA 干扰(RNAi)等免疫防御途径,可识别并降解病毒 RNA,抑制病毒复制。例如,在酿酒酵母中,当受到病毒感染时,RNAi 机制可被激活,产生的小干扰 RNA(siRNA)能够特异性地靶向病毒 RNA,使其降解,从而限制病毒在细胞内的增殖。

原核生物的免疫防御系统包括限制性内切酶、CRISPR – Cas 系统等。限制性内切酶可识别并切割外源 DNA(如病毒 DNA),防止病毒基因组整合到宿主基因组中;CRISPR – Cas 系统则通过获取病毒核酸序列并整合到自身基因组的 CRISPR 阵列中,转录产生的 crRNA 引导 Cas 蛋白识别并切割与之互补的病毒核酸,提供特异性的免疫防御。

病毒为应对宿主免疫防御,进化出多种逃逸机制。一些病毒可编码蛋白抑制宿主的免疫相关蛋白活性,如某些噬菌体可产生蛋白抑制细菌的限制性内切酶活性,确保自身 DNA 免受切割;部分病毒能够快速变异其表面蛋白或核酸序列,避免被宿主免疫系统识别。在真菌与细菌共培养体系中,当面临病毒感染时,两者的免疫反应可能相互影响。例如,细菌分泌的某些蛋白可能增强真菌对病毒的抵抗力,如一些具有抗病毒活性的细菌分泌的蛋白可激活真菌的免疫防御途径;反之,真菌产生的某些代谢产物也可能影响细菌的抗病毒防御机制,这种协同防御机制在维持微生物群落稳定性与抵御病毒侵袭方面发挥着关键作用,体现了微生物间相互作用在生态系统中的复杂性与适应性。

三、微生物相互关系在进化中的价值

3.1 促进遗传多样性与适应性进化

病毒介导的基因转移在微生物遗传多样性形成与适应性进化中扮演着核心角色。原核生物通过摄取病毒携带的外源基因,能够迅速获得新的遗传特征,极大地丰富了其基因库。例如,在海洋环境中,一些细菌通过噬菌体介导的基因转移获得了新的光合作用基因,使其能够利用光能进行代谢,拓展了生态位与生存方式,增强了在复杂海洋生态系统中的竞争力与适应性。

真菌在获得病毒传递的基因后,可能引发代谢途径的创新与优化。某些真菌病毒携带的基因可编码新型的次生代谢产物合成酶,使真菌能够产生新的抗生素或毒素,增强其在生态竞争中的防御与进攻能力,促进真菌在不同生态环境中的分化与适应,推动真菌物种的进化与多样性发展,这种基因水平的交流与融合加速了整个微生物群落的进化进程,使其能够更好地应对环境变化与生态挑战。

3.2 推动生态系统演替与稳定

微生物间的相互关系构建了生态系统中复杂而精妙的食物网与共生网络,对生态系统的演替与稳定至关重要。在植物根际生态系统中,菌根真菌与植物根系形成紧密共生关系,真菌帮助植物吸收水分与养分(如磷、氮等),同时植物为真菌提供碳源。在此过程中,细菌也参与其中,一些细菌可协助真菌分解有机物质,释放养分供植物吸收,形成高效的营养循环体系。例如,固氮细菌可将大气中的氮气转化为植物可利用的氨态氮,与菌根真菌协同作用,提高植物的养分供应,促进植物生长,进而影响生态系统的初级生产力与植被演替进程。

病毒在生态系统中通过调控宿主微生物的种群数量与结构,维持生态平衡。当某一微生物种群过度繁殖时,病毒感染可抑制其生长,防止种群爆发对生态系统造成破坏;同时,病毒感染可释放宿主细胞内的营养物质,为其他微生物提供养分,促进物质循环与能量流动。例如,在海洋浮游生态系统中,藻类病毒可控制藻类种群数量,避免藻类过度生长引发赤潮等生态灾害,保障生态系统的稳定运行与功能完整性,推动生态系统在不同演替阶段的动态平衡与持续发展。

3.3 生命起源与进化的关联

在生命起源的早期阶段,简单的原核生物、类似病毒的遗传元件与原始的 “前真菌” 类生物之间的相互作用可能是生命进化的关键驱动力。类似病毒的遗传元件可能作为早期的基因传递载体,促进了基因在不同原始生物个体间的流动与重组。它们可能携带一些关键基因,如与代谢途径、膜运输或遗传信息处理相关的基因,在感染原核生物或原始 “前真菌” 生物时,将这些基因整合到宿主基因组中,引发宿主细胞代谢与遗传特性的改变,推动生命形式的逐渐复杂化。

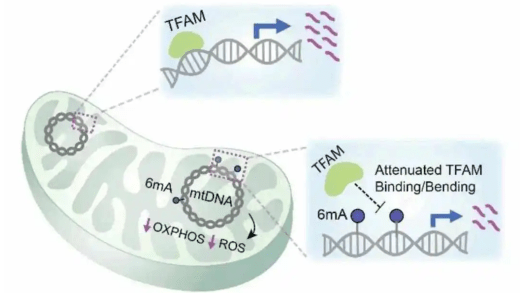

原核生物与类似真菌的生物在代谢上的相互依存可能为真核生物的起源奠定了基础。例如,内共生假说认为线粒体起源于古老的需氧细菌与原始真核细胞的共生关系,在这一过程中,细菌为宿主细胞提供高效的能量代谢途径(有氧呼吸),而宿主细胞为细菌提供稳定的生存环境与营养物质。类似地,在早期生态系统中,原核生物与原始真菌类生物可能在营养物质交换、能量代谢协同等方面存在紧密联系,这种相互作用促进了细胞结构与功能的创新与整合,经过漫长的进化历程,逐渐演化出复杂的真核生物细胞结构与生命形式,开启了生命进化的新篇章。

四、与人类的关系

4.1 对人类健康的影响

人体微生物组是一个复杂的生态系统,其中真菌、原核生物与病毒的相互作用对人体健康具有深远影响。在肠道微生物组中,肠道细菌与真菌之间存在着微妙的平衡关系。白色念珠菌是常见的肠道真菌,正常情况下其数量受到肠道细菌群落的调控。然而,当肠道微生物群落失衡时,如因抗生素使用、饮食改变或疾病等因素导致有益细菌数量减少,白色念珠菌可能过度生长,引发肠道炎症或感染,影响肠道屏障功能与免疫稳态,进而可能导致全身性疾病,如炎症性肠病、过敏反应等,表明肠道微生物间的相互作用在维持人体肠道健康与免疫平衡方面至关重要。

病毒感染人体后,常引起人体微生物组组成的改变,进而影响人体健康。例如,流感病毒感染呼吸道后,会破坏呼吸道上皮细胞的微生态环境,导致呼吸道细菌群落结构紊乱,原本处于共生或低致病状态的细菌可能转变为致病菌,引发继发性细菌感染,如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌等感染,加重病情,增加疾病的复杂性与治疗难度,凸显了病毒 – 细菌相互作用在感染性疾病发病机制中的重要性,以及维持人体微生物组稳定对预防疾病的关键意义。

4.2 生物技术应用潜力

在工业生物技术领域,真菌与细菌的协同发酵被广泛应用于食品、饮料与生物燃料生产等方面,显著提高了生产效率与产品质量。在酿酒过程中,酵母菌(真菌)进行酒精发酵,而乳酸菌(细菌)可代谢产生乳酸、乙酸等有机酸及风味物质,两者相互作用共同塑造了酒类的独特风味与品质。通过优化酵母与乳酸菌的接种比例、发酵条件等参数,可精准调控发酵过程,生产出具有不同风味特点的酒类产品,满足消费者多样化需求,体现了微生物相互作用在传统酿造工业中的重要应用价值。

在环境生物技术中,利用微生物间的相互作用可有效修复污染环境。例如,在石油污染土壤修复中,一些细菌能够降解石油烃类污染物,但单独作用时降解效率有限。当与特定真菌共同培养时,真菌可利用其菌丝网络增强土壤通气性与养分分布,为细菌提供更有利的生长环境,同时细菌降解石油产生的中间产物可被真菌进一步代谢,两者协同作用显著提高了石油污染物的降解效率,为环境污染治理提供了高效、环保的生物技术解决方案,展示了微生物相互作用在生态修复领域的巨大潜力。

在医学领域,深入研究病毒与真菌、细菌的相互作用为新型抗菌、抗病毒药物及疫苗研发提供了新的思路与靶点。例如,通过解析噬菌体与细菌相互作用的分子机制,可开发基于噬菌体的抗菌疗法,利用噬菌体特异性识别与裂解细菌的特性,治疗耐药菌感染;研究真菌病毒与真菌的相互作用有助于发现新型抗真菌药物靶点,针对真菌病毒感染影响真菌致病性的关键环节进行药物设计,为解决日益严重的耐药真菌感染问题提供新途径,推动医学微生物学与药物研发的创新发展,为人类健康保障带来新希望。

五、总结与展望

本综述全面且深入地阐述了真菌、原核生物与病毒之间在结构、分子机制、进化及与人类关联等方面的复杂关系。在结构基础上,微生物间通过细胞壁、细胞膜及病毒衣壳等结构实现特异性识别与结合;分子机制层面,基因水平转移、代谢产物介导的相互作用及免疫防御与逃逸机制构建了精细的调控网络;在进化进程中,这些相互作用促进了遗传多样性、生态系统稳定与生命起源及演化;在人类生活中,其影响涵盖健康与生物技术应用等多个领域。

未来研究应聚焦于以下几个关键方向:一是利用冷冻电镜、X 射线晶体学等先进结构生物学技术,解析微生物相互作用的高分辨率结构细节,揭示分子识别与结合的原子水平机制;二是整合多组学数据(基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等),结合系统生物学方法,构建全面的微生物相互作用网络模型,深入理解其在复杂生态系统中的动态变化规律;三是加强跨学科研究,融合微生物学、生物化学、生态学、医学与生物工程等多学科知识,开发基于微生物相互作用的创新生物技术与治疗策略,如设计新型微生物群落用于环境修复与生物制造、开发精准抗菌抗病毒疗法等,以应对全球生态环境变化与人类健康挑战,进一步拓展微生物学研究在基础科学与应用领域的深度与广度,为生命科学发展与人类福祉做出更大贡献。

来源网址:微生物间相互关系的试题情境满满了。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论