来源公众号:bioinfotec 作者:bioinfotec

表观遗传学是一个非常有趣的领域,它改变了我们对基因如何被调控的认识。遗传学主要关注DNA的序列,而表观遗传学则研究那些不会改变DNA序列但能影响基因表达的各种机制。通过这些机制,基因的活跃程度会发生变化,进而影响一个人的健康状况、成长过程以及对疾病的易感性。

历史

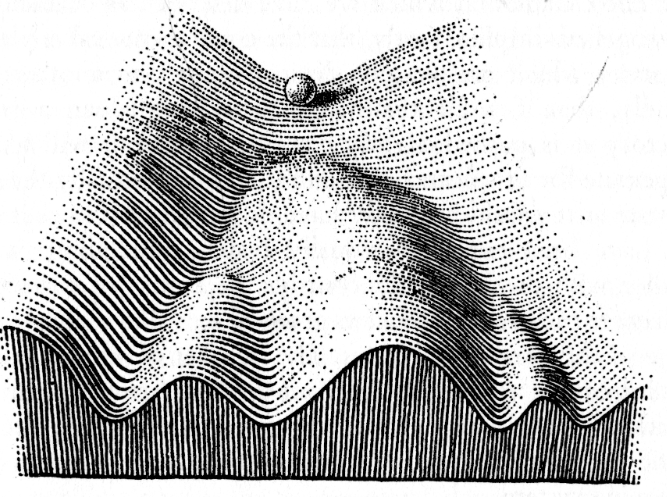

表观遗传学的概念最早由英国发育生物学家Conrad Hal Waddington在1942年提出,他把“表观遗传”定义为基因型如何影响表型的过程。1957年,Waddington还绘制了著名的“表观遗传景观”,提出细胞分化更多依赖于表观遗传状态的变化,而非基因序列的改变。

Waddington提出的的“表观遗传景观”图示中,图中那个滚动的小球代表细胞,山谷的分叉象征细胞在发育过程中不断分化和专门化。形象地展示了发育过程中细胞命运的多种可能性和选择,有些路径是容易选择的,有些则需要额外的条件才能走。

DNA化学修饰的发现始于1948年,到了1975年,研究者们确认DNA甲基化,尤其是5-甲基胞嘧啶(5mC),在基因调控中起关键作用。1980年进一步发现DNA甲基化能抑制基因功能和细胞分化。

1964年,科学家首次描述了组蛋白修饰,特别是乙酰化,并发现它与RNA合成调控密切相关。1974年,染色质的基本结构单元——核小体模型被提出,说明DNA是绕着组蛋白八聚体包装的。1976年,circRNA首次被发现;1990年,第一个参与表观遗传调控的长链非编码RNA H19被鉴定;1994年,第一个微小RNA lin-4在秀丽隐杆线虫中被发现。随后,组蛋白的三维结构解析及组蛋白相关酶的发现,推动了对染色质调控机制的深入理解。

进入21世纪,表观遗传学迅速发展。2000年发现了第一个组蛋白赖氨酸甲基转移酶SUV39H1;2004年发现了第一个组蛋白赖氨酸去甲基酶LSD1;2006年,首批表观遗传药物被FDA批准用于癌症治疗;2012年首次报道了与癌症相关的组蛋白基因突变——“癌症组蛋白”;2015年,美国国立卫生研究院发布了111个人类参考表观基因组,推动了表观遗传研究进入系统化、规模化的新阶段。

调控机制

表观遗传调控机制主要包括四种方式:DNA甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑和非编码RNA(ncRNA)。这些机制都能在不改变DNA序列的前提下,调节基因的表达。

DNA甲基化

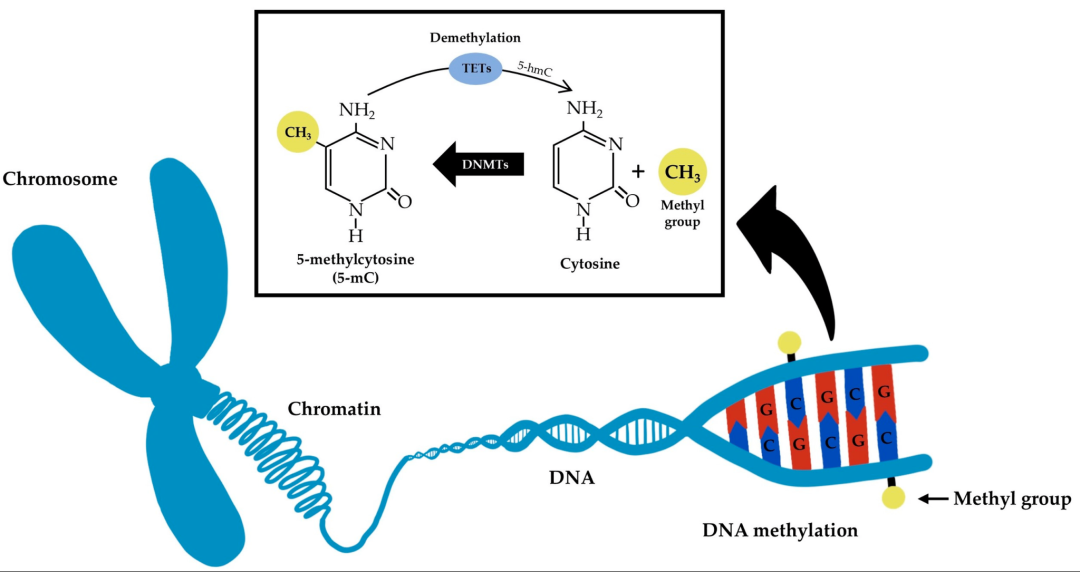

DNA甲基化是指在DNA分子的特定区域(通常是CpG岛)添加甲基基团,这种化学修饰能影响基因的活跃程度。

DNA甲基化常见于端粒、着丝粒、重复序列和失活的X染色体等区域,与多个生物学过程密切相关,包括基因组印记、表观遗传调控、维持基因组稳定性以及转座子的沉默等。

目前已知的DNA甲基化形式包括5-甲基胞嘧啶(5mC)、5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)、5-甲酰胞嘧啶(5fC)和5-羧基胞嘧啶(5caC),其中5mC在人体基因组中最为常见,也是研究最深入的一种,其它形式则相对较为罕见。

催化DNA甲基化反应的酶被称为DNA甲基转移酶(DNMTs),它们将甲基从S-腺苷甲硫氨酸(SAM)转移到胞嘧啶环的5位碳原子上。人类中共识别出五种DNMT:DNMT1、DNMT2、DNMT3A、DNMT3B和DNMT3L。其中DNMT2和DNMT3L虽然保留有序列同源性,但缺乏催化活性。根据功能,这些酶可以分为两类:维持型(如DNMT1,用于维持已有的甲基化模式)和新建型(如DNMT3A与DNMT3B,参与在新的未甲基化区域建立甲基化修饰)。

组蛋白修饰

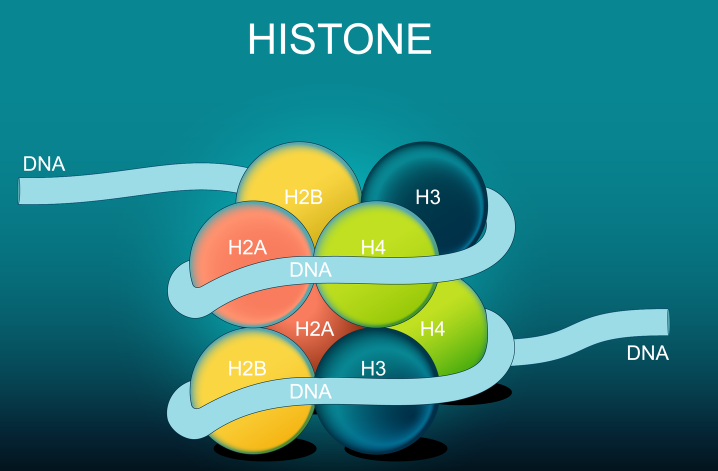

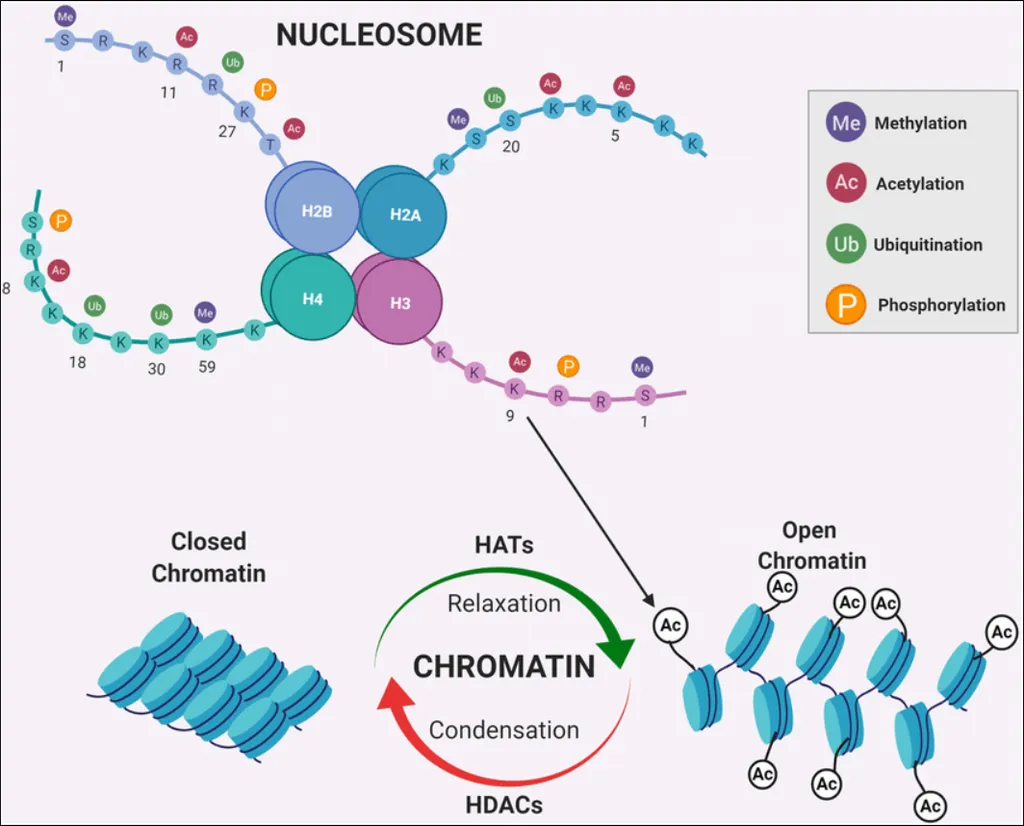

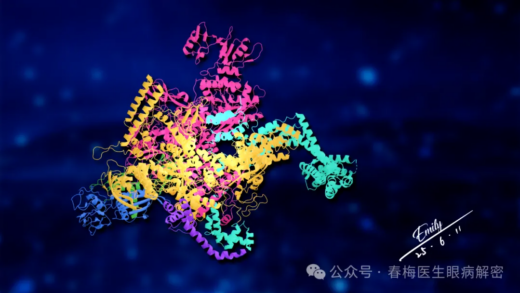

组蛋白是DNA包装成染色质结构的核心蛋白,它们可以在翻译后发生多种化学修饰,如乙酰化、甲基化、磷酸化和泛素化等。

这些修饰不仅会增加或减少与特定蛋白复合物的结合,还会改变组蛋白与DNA之间的相互作用,从而调节基因的表达状态。目前研究最多的是组蛋白乙酰化。

组蛋白乙酰化通过松弛染色质并允许转录激活来改变细胞核内染色质结构的构象。它受两组酶 HAT 和 HDAC 的调控,它们分别在组蛋白和非组蛋白中添加或去除乙酰基,从而调控基因转录。(图片来源于文献:Histone acetylation and the role of histone deacetylases in normal cyclic endometrium)

- 组蛋白乙酰化:主要发生在组蛋白H3和H4的N端赖氨酸残基上,目前已发现有超过40个位点可以被乙酰化。

- 组蛋白甲基化:由HMTs(组蛋白甲基转移酶)和HDMs(去甲基化酶)控制,常见于H3和H4的赖氨酸或精氨酸残基。甲基化可为单甲基、二甲基或三甲基,取决于修饰程度。不同位点的甲基化效果也不同,如H3K4、H3K36、H3K79等与基因激活相关,而H3K9、H3K27和H4K20的甲基化则与转录抑制相关。

- 组蛋白泛素化:泛素化是在组蛋白上共价结合一个76个氨基酸长的小分子蛋白——泛素,过程由泛素化酶和去泛素化酶(DUBs)调控。组蛋白H1、H2A、H2B、H3和H4都可以被泛素化,参与DNA损伤修复、应激反应和基因转录调节等过程。

- 组蛋白磷酸化:通常发生在组蛋白H3或H2A的丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸残基上,参与调控着丝粒功能、染色体浓缩以及转录激活等。

染色质重塑

染色质中,DNA缠绕在由组蛋白构成的八聚体上形成核小体,核小体结构本身对基因表达起到抑制作用。染色质重塑复合物可以通过水解ATP提供能量,改变DNA与组蛋白的结合方式,例如滑动、移动、重组或移除核小体,从而调节基因的活性。

这一过程包括DNA从核小体边缘解离、在组蛋白表面形成突起,以及不改变接触点数量的前提下重新定位DNA。

染色体结构常见的局部改变包括:(a)通过依赖 ATP 的染色质重塑酶替换八聚体,(b)分别通过甲基化和乙酰化使染色质稳定或不稳定,以及(c)重新定位核小体 DNA 以使调节因子能够结合(图片来源于:mbi.nus.edu.sg网站)

非编码RNA

非编码RNA虽然不编码蛋白质,但它们能通过与不同分子相互作用,参与调控细胞的多种功能和过程。

根据长度主要分为:

- 小分子非编码RNA(sncRNA):18~200个核苷酸,包括miRNA、小核RNA(snRNA)和piRNA等;

- 长链非编码RNA(lncRNA):大于200个核苷酸,通过充当“支架”、“诱饵”或“信号”分子,调控酶活性或染色体结构;

- 环状RNA(circRNA):具有闭合环状结构。功能包括作为蛋白质或miRNA的“海绵”、调控转录,甚至可以翻译成蛋白。

总结

表观遗传学改变了我们对基因调控的理解,揭示了基因表达背后复杂而细致的调控机制。表观基因组是一个动态系统,受到遗传和环境因素的共同影响,体现出基因调控的复杂性。

来源网址:表观遗传学及其调控机制

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论