来源公众号:探索宇宙奥秘号

综述

在科学发展的漫长历程中,真理与谬误时常交织。一些貌似合理、甚至冠冕堂皇的说法,通过各种各样的途径广为传播,最后被证实为彻头彻尾的误解,甚至是骗局。尽管科学已将它们一一击破,这些谎言依然顽固地存活在很多人的认知中。

接下来,我们就一同揭开科学史上五个谎言,看看它们是如何产生,又是怎样被科学打脸的。

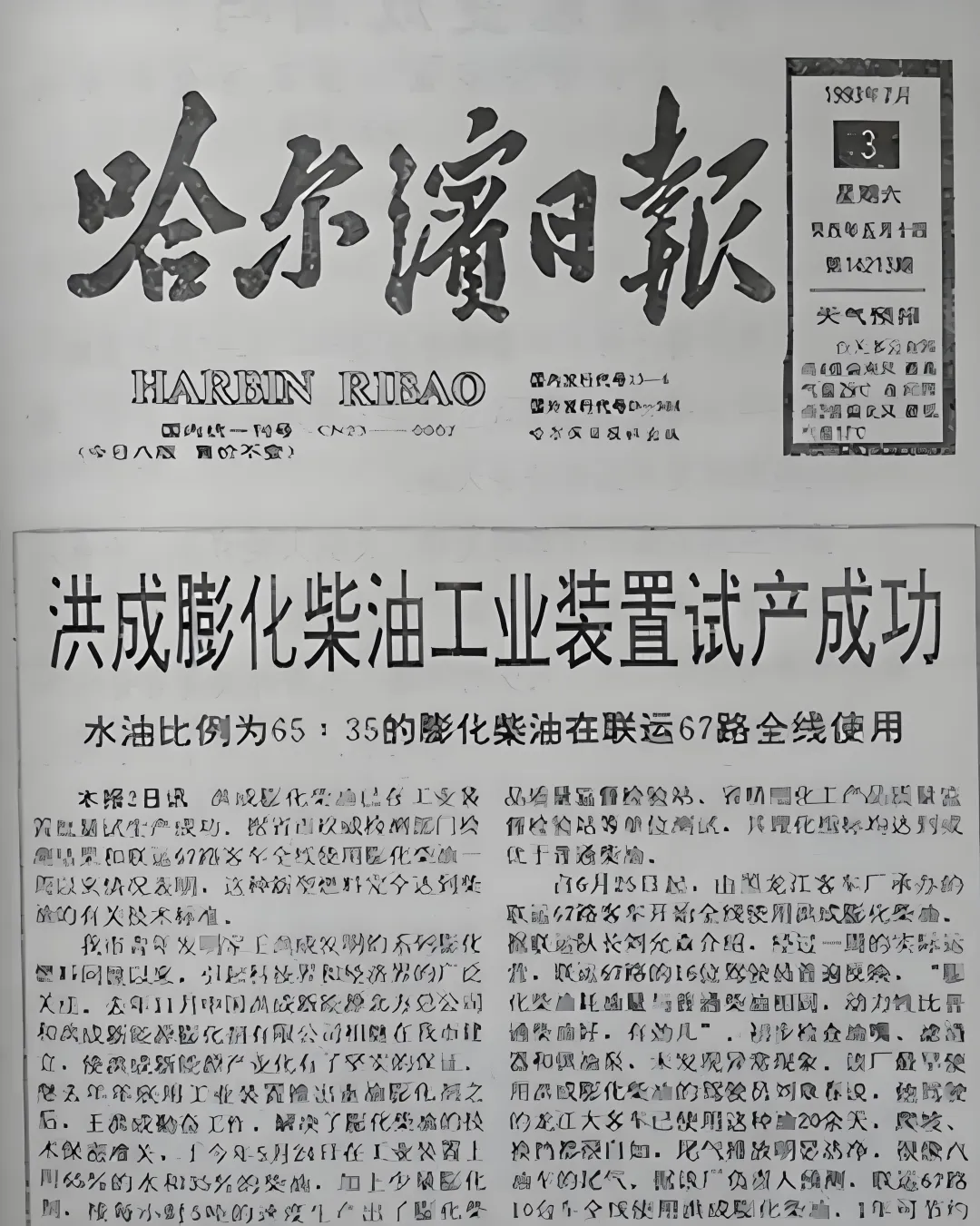

●水变燃油骗局

如果有一种方法能把水变成燃油,能源危机是不是就此终结?在20世纪80到90年代,这种听起来很科幻的“技术”真的曾掀起轩然大波。

故事的主角是王洪成,他声称发明了一种“水基燃料”,只需往普通水里加上一种神秘的母液,水就能像汽油一样点燃、驱动发动机、替代传统能源。这一说法在当时令人振奋,媒体争相报道,投资者纷纷掏钱支持,仿佛人类的能源未来就此改写。

然而,从化学角度来看,这一切都站不住脚。水是由氢和氧组成的稳定分子(H₂O),它本身就是燃烧产物之一。想把它“反向变成燃料”,意味着不仅要分解水,还得引入碳元素,合成像汽油那样的碳氢化合物,这就违反了最基本的元素守恒定律。除非是核反应,否则化学反应中根本无法凭空变出碳。

最终,随着“母液”配方始终无法公示、实验效果反复失败,骗局逐渐败露。王洪成因诈骗罪被判刑,这场闹剧也终于落下帷幕。

但它带来的伤害不可小觑:无数投资者血本无归,科研界信誉受损,一段时间内公众对科学新成果充满疑虑。这也提醒我们,科学不是许愿池,面对听起来过于美好的技术,一定要冷静分析其科学原理。

●人类只使用了大脑的10%

这一说法不仅频繁出现在科普节目里,还被许多电影作为主线创意使用,仿佛人类大脑潜能还有90%没被打开,谁掌握了“解锁钥匙”,谁就能瞬间变身超人。

那么,真相如何?

其实,这个谣言起源并不清晰。有说是出自心理学家威廉·詹姆斯“人类只发挥了少量潜能”的误读,也有人认为是早期神经科学对大脑功能认知有限所致。但无论如何,现代科学早已将其驳斥得体无完肤。

通过脑成像技术,如功能性磁共振成像(fMRI),科学家发现:即使在休息状态下,大脑中几乎所有区域都处于活跃状态。就算你正在发呆、看天花板、喝茶,大脑也没闲着,它在处理情绪、整合记忆、维持生命活动。

事实上,大脑是一个极为复杂的超级指挥中心。不同区域各司其职:视觉皮层负责图像处理,布罗卡区管理语言表达,海马体处理记忆信息……没有哪一部分是闲着等用的。除非受损或退化,否则我们的大脑资源一直都在全力运转。

然而,这个“10%神话”之所以流传不衰,是因为它很诱人:谁不想拥有无限潜力、只待开发?但正因为这类说法击中了人类的自我超越幻想,也为不少伪科学培训机构打开了大门,什么“大脑激活术”“潜能开发班”,打着科学旗号行骗敛财。

对付这类说法,最好的方式就是清醒地认识:大脑从不偷懒,真正需要开发的,是我们的科学素养和批判思维。

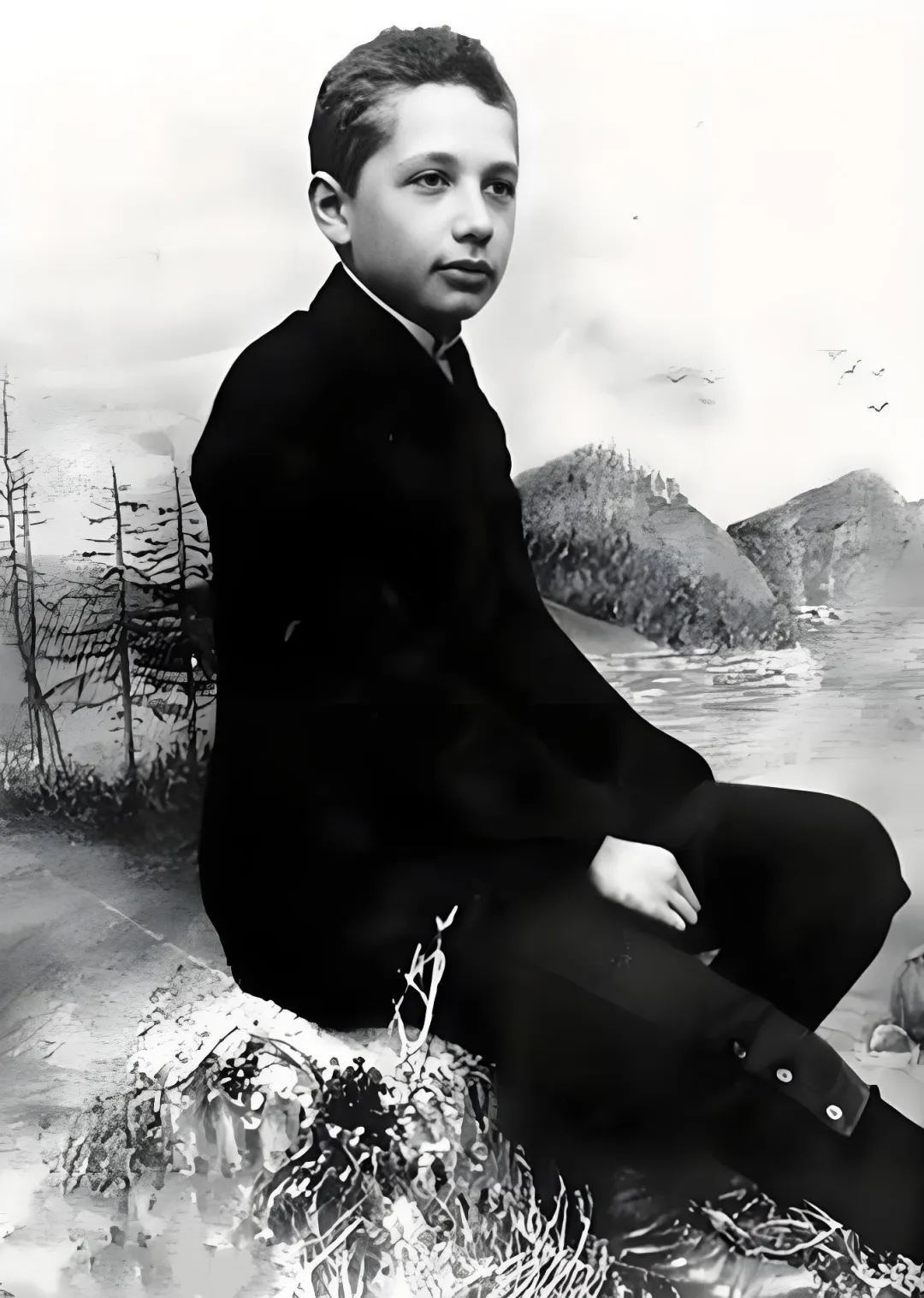

●爱因斯坦小时候数学不及格

“连爱因斯坦小时候数学都不及格,所以我现在数学差也没关系。”这恐怕是史上被引用最多的自我安慰金句了。

但很遗憾,这是个彻头彻尾的误会。

事实上,爱因斯坦从小就表现出极强的数学和逻辑思维能力。他12岁自学几何,13岁掌握微积分。在16岁时,他就开始阅读高等数学书籍。可以说,他的数学水平早已超过同龄人,甚至超出当时教师的教学水平。

这条谣言很可能起源于他在德国学校的一些成绩评定问题。由于教育制度不同,以及爱因斯坦对传统课堂缺乏兴趣,一些成绩看起来不理想,但这绝非数学不及格。

更何况,爱因斯坦创立相对论所用到的数学工具,如黎曼几何和张量分析,是极为复杂且高深的内容。要是数学不行,他又如何能在理论物理上建立如此庞大的体系?

所以这个“天才小时候也差劲”的说法,不过是人们用来拉近与天才距离的心理安慰。虽然情感上可以理解,但科学上,还是不要误导下一代。数学基础很重要,爱因斯坦也不例外。

●月球上能看到长城

“长城是地球上唯一能从月球上肉眼看见的人造建筑”,这一说法至今仍在小学课本、旅游宣传、甚至家长嘴里出现,仿佛是中华文明的宇宙认证。

但事实是:从月球上,根本看不到长城。

我们先来看看距离。地球和月球之间的平均距离为38.4万公里。根据人眼分辨率的极限,想要在这种距离上看清某个物体,它必须至少有100米宽。而长城的平均宽度通常在5到10米之间,远远达不到看得见的标准。

再者,长城并不是颜色鲜明、对比突出的物体,它蜿蜒穿行在复杂地貌之间,与周围环境没有显著差异。即使从近地轨道,想通过肉眼直接看见长城也是非常困难的。宇航员拍摄地球照片时,能看到的通常是城市灯光带、沙漠边界、森林覆盖区等大面积地理特征。

这个传言之所以流行,可能是出于文化自豪感的延伸。我们希望这项宏伟工程足够伟大,能在宇宙中被目睹。然而,科学不讲情怀,它只讲事实。

尊重科学,不会抹杀长城的伟大,反而让我们更加理性地欣赏它的历史价值和工程奇迹。

●吃糖会导致孩子多动

“别吃太多糖,小心变得像打了鸡血一样疯跑!”

这句父母的经典叮嘱,几乎是代代相传。但在科学研究中,“吃糖导致儿童多动”这一说法其实并没有确凿证据支持。

早在上世纪70年代,确实有研究提出高糖饮食可能与儿童行为异常有关,引发了公众恐慌。然而,随后的多项大型、对照严谨的研究,包括美国国立卫生研究院的系统评估,都发现糖摄入量与儿童多动之间并无明显因果关系。

那为什么我们经常看到孩子吃了糖就兴奋?

这很可能是心理和环境因素造成的。当孩子在生日派对、节日庆典等快乐场合吃糖,他们本就处于情绪高涨的状态,自然表现得更活跃。同时,父母一旦产生“糖导致多动”的预期,就更容易对孩子的每一个跳跃、奔跑做出过度解读,这种选择性关注,进一步强化了错误印象。

当然,这并不意味着可以让孩子肆无忌惮地吃糖。过多摄入糖分会带来肥胖、龋齿、胰岛素紊乱等健康问题,但和多动真的没太大关系。

科学育儿,需要用数据说话,而不是靠代际传言。

总结

科学从不怕被质疑,它怕的是被误解和滥用。这些流传甚广的谣言之所以能存活多年,背后往往伴随着人性的某种期盼:对神奇的渴望、对天才的幻想、对文化的自豪。

但正如科学家卡尔·萨根所说:“非凡的主张,需要非凡的证据。”我们每个人都应具备基本的科学素养和批判性思维,学会在“听起来合理”和“真的合理”之间划清界限。

毕竟,在这个信息爆炸的时代,识破谎言,本身就是一种智慧。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论