来源:课程.教材.教法 2024第9期 作者:王颖

摘要:教科书情境不同于教学情境,前者主要指与学习内容相关的事件,后者除了包括与学习内容相关的事件,还包括生动的场景。现行生物学教科书中有四类情境:主题式情境、内容式情境、结构化情境和独立情境。为更好地创设情境,可以先明确好情境的标准,针对不同教学环节创设合适的情境,然后基于情境提出好问题,并避免走入情境创设的误区。

课程标准要求教科书编写、 教学实施、 考试评价要创设真实的情境。 如何创设真实有效的情境, 是核心素养导向下的教科书编写面临的重要问题。 为解决这一问题, 首先要对情境的内涵有清晰的认识, 并在此基础上探究情境创设的策略。

一、 生物学教科书中情境的内涵

教科书中创设了情境 ( 简称教科书情境),教学时也会创设情境 ( 简称教学情境) 。 虽然二者都称为情境, 但内涵并不相同。

(一) 为何创设情境

认知心理学认为, 学习是一个信息加工的过程, 情境教学可以通过提供丰富的情境信息,帮助学生更好地理解和处理知识。 建构主义者认为, 学习是一个主动建构的过程, 而知识寓于情境之中, 学习情境不是一个无关因素, 学生必须通过具体的情境才能获得某种知识。 情境认知理论认为, 学习是学习者基于特定的情境对知识主动建构的过程, 学习者的认知过程其本质是由情境决定的, 情境是一切认知活动的基础, 而知识则镶嵌于产生它的情境之中。 这些观点从学习心理学的角度肯定了情境对知识学习的价值。

生物学课程内容的主体是大概念统领的三级概念体系, 课程理念强调内容聚焦大概念, 希望围绕大概念精选学习内容, 帮助学生理解具体概念, 建立概念网络。 本质上, 概念是一种知识类型, 概念学习也与知识学习类似, 需要在情境中让学生理解概念、 建构概念。 概念既是思维的产物, 是人们对客观事物的一般特质、 本质属性的认识, 又是思维的工具, 是进行判断和推理的基础。 因此, 要让学生建构概念, 就要提供丰富的事实性材料, 让学生对事实有感性认知; 或者通过实验探究等活动, 让学生在分析、 比较、 推理、 综合、 抽象等逻辑思维之后形成概念。 事实寓于情境, 学生的探究活动本身就是情境,

因此, 创设情境对落实生物学概念教学十分必要。生物学课程需要着力发展学生的核心素养。核心素养属于在特定情境下运用知识的态度和能力, 其发展同样需要基于情境, 这与情境认知理论揭示的知识学习途径是一致的。 此外, 核心素养目标是否达成, 也需要通过评价学生在新情境中解决真实问题的水平来判断。 因此, 核心素养的发展目标也指明了学习中为学生创设情境的必要性。

(二) 情境的内涵

关于情境, 大致有三种观点。 第一种观点源于情境教学。 在李吉林的语文情境教学中, “情境” 是一种以情感调节为手段, 以学生的语言生活实际为基础, 以促进学生主动参与、 整体发展为目 的的优化了的语言学习与语言生活环境。其中, “情” 主要指情感, “境” 主要指各种生动、具体的语言环境的创设。 《 教育学名词》 将情境教学解释为一种运用具体生动的场景以激发学生主动学习的兴趣、 提高学习效率的教学方法。

这里, 情境是指 “具体生动的场景” , 其范围是广泛的。 现代教学观认为, 教学系统包括三个构成要素 ( 学生、 教师和内容) 和三个影响要素( 目 的、 方法和环境) 。因此, 将情境视作生动的场景, 凸显了活动场景这样的环境要素在教学中的作用。

第二种观点聚焦于情境的构成主体。 杨玉琴等认为, 教学情境是与教学内容相适切的、 包含问题的特殊的教学事件, 其价值在于为学生学习提供素材和知识背景。赵蒙成认为, 学习情境是与学生所学习的内容相适切的、 包含问题的生活事件。这两种说法分别从教学和学习的角度阐释了情境, 强调情境是与学习 内容有关的事件, 且关联着问题或任务。

第三种观点是从评价角度作出的, 认为习题常由情境和问题两个部分构成。 情境是指针对某个既定任务设置的一组背景化信息, 为问题提供一个主体和背景; 问题是有待完成的任务。

也有专家用 “ 问题情境” 来指称情境。 问题情境是真实的问题背景, 是以问题或任务为中心构成的活动场域。这种观点将问题情境等同于情境,同时强调了两点, 一是情境属于背景, 二是情境要有问题和任务。 这种观点比第二种观点更加具体。 考虑到教学过程中也要适时提问学生并引导学生完成任务, 因此从评价角度阐述的情境其实也属于从教学角度阐述的情境。

(三) 生物学教学情境的内涵

谈及学科情境, 不能忽视学科内容和教学方式。 首先, 生物学课程注重探究和实践, 并以丰富的生物学知识为载体, 通过多种教学活动展现人们认识自 然现象和规律的思维方式及探究过程, 反映自然科学的本质。因此,生物学教学内容包含丰富多样的生命现象、 异彩纷呈的科学研究历程、 设计精妙的科学实验过程, 以及探究、 实验、 调查、 制作等不同类型的实践活动。

其次, 生物学教学通常在教室完成, 有时需要利用实验室或其他活动场所, 这样的特定场所包含一定的活动场景。

由此可见, 生物学教学情境既包括 “与学习内容相关的事件” , 如用于学习的图文资料、 模型、 标本等, 也包括 “ 生动的场景” , 如教师布设的学习环境、 实践活动场景等。

(四) 生物学教科书情境的内涵

教科书是根据课程标准编写的系统反映学科内容的教学用书。 教科书难以布设学习环境, 也很难对实践活动场景作出要求。 就纸质教科书来说, 教科书情境主要指依赖文字、 插图、 版式设计等呈现的学习内容。 生物学教科书中的情境具体指以文图形式呈现的与学科知识结合的背景材料, 如生命现象、 科学史、 经典实验过程、 与生物学有关的社会热点和生活经验等学习资料,以及实验、 探究、 调查、 制作等探究实践活动。需要说明的是, 实施这些探究实践活动的目 的是达成学习 目标, 因此, 活动中的具体任务, 如要探究的问题、 要制作的产品, 往往是与学习内容相关的事件, 这些活动本质上就是情境。 当然,为了激发学生的兴趣, 活动起始环节可以通过更为具体的情境引入。 例如, 为了吸引学生主动开展

“探究植物细胞吸水和失水” 的活动, 可以通过介绍浸泡萎蔫菜叶、 水插带叶枝条、 施肥过多烧苗等实例来创设情境, 引导学生带着问题开展探究, 这样, 引入环节所介绍的几个实例就是更具体的情境。

(五) 生物学教学情境与教科书情境的关系

教科书内容是教学内容的主要来源, 但二者并不等同, 这也决定了教科书情境不同于教学情境。 首先, 由于教科书是教学最重要的资源, 所以教科书情境是教学情境的主要来源。 其次,教科书情境是以文本呈现的学习资料、 实践活动等, 而教学情境更丰富, 既包括这些学习资料,也包括各类 “ 生动的场景” 。 最后, 对同一学习内容来痦说,教科书情境基本不变(除非教科书改版)且是静态的,而教学情境可变性、生成性更强,也更加丰富。

二、生物学教科书情境的类型

情境分类的方式多样,按照来源可分为科学史情境、科研情境、生活情境、社会议题情境等按照学习方式可分为实验情境、资料情境、问答情境等。按照领域可以分为健康与疾病、自然资源、环境质量、灾害、科学技术前沿等。

教科书鱘抢首先要呈现学科内容,因此情境是为内容呈劙➀埋现而服务的,有些情境与内容融合,有些情境则相对独立,因此,从内容呈现方式,以及情境与内容融合的程度上,可以将情境分为主题式情境、内容式情境、结构化情境、独立情境四类。

(一)显性呈现的主题式情境

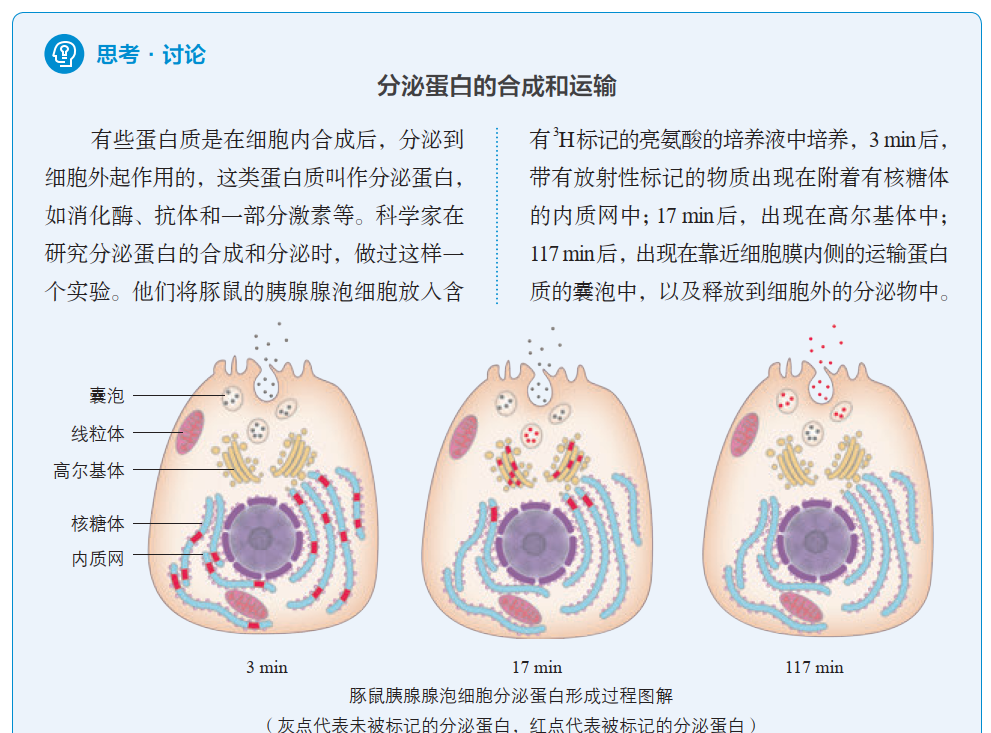

这类情境一般以“栏目”呈现,往往围绕同-个主题设置。例如,人教版《普通高中教科书生物学》(2019年版)必修1“分子与细胞”在“细胞器之间的分工合作”一节的“思考·讨论”栏目中,围绕“分泌蛋白的合成和运输”介绍了一个经典实验,该实验过程及结果就是情境。必修2在“基因表达与性状的关系”一节的“思考·讨论”栏目中,介绍了柳穿鱼和小鼠基因表达受到调控的两个实验(见图1),这两个实验是学生分析表观遗传的素材,也是情境。

图1 主题式情境举例

人教版生物学教科书中的栏目大致分为两类,一是资料分析类,如“思考·讨论”“问题探讨”“思维训练”“资料分析”等,二是实践活动类,如“探究·实践”(或“实验·探究”),活动围绕特定主题展开,任务本身往往就是情境。因此,主题式情境是通过栏目呈现的,一目了然,属于显性呈现。在这样的情境后,一般都安排问题引导学生分析情境中的问题,像这样的呈现方式,不是将知识平铺直叙地陈述给学生,而是启发学生基于情境主动学习。

(二)隐性融合的内容式情境

生物学概念是对生命活动规律进行分析、归纳、综合之后抽象得来的,概念本身离不开对生命现ㄙ浪象嚏的描述,在介绍这些内容时,可以将情境与知识融合在一起。选择性必修2教材的“种群及其特征”一节就呈现了这类情境。以下略作说明。

课程标准中概念2.1.1为“列举种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等特征”,为落实概念,教科书从章首页到第1节围绕“东北豹”创设了一个与概念知识相融合的情境。

首先,章首页描述东北豹是山林中的捕猎能手,但我国的东北豹一度不足10只,濒临灭绝这就创造了认知冲突:“为什么强悍凶猛的东北豹也会濒危?”接下来,第1节“问题探讨”介绍了我国科学家2015年调查东北豹种群数量为24只,进一步创设了“东北豹种群数量为何增长”的疑问,为后文介绍“出生率、死亡率、迁人率、迁出率”时沿用这一情境埋下伏笔。在节内正文中,介绍出生率、迁入率时均提及东北豹,如“随着环境的大大改善,东北豹逐渐回归、迁人我国东北地区”。这就解释了东北豹数量增长的原因。

实际上,教科书可以直接介绍种群、种群密度、出生率、死亡率等概念,学生也能理解,但教科书以东北豹为情境主线,依托东北豹种群的数量、特征、调查方法等,逐个呈现了“种群密度、出生率、死亡率、迁人率、迁出率、性别比例、年龄结构”等概念。这个情境与知识内容是高度融合的,属于隐没于正文内容中的情境。

(三)显隐结合的结构化情境

第三类是上述两种情形的整合升级,是显隐结合的结构化情境。这类情境贯穿整节,围绕-个主题,既通过栏目呈现,又与知识内容融为一体,如选择性必修3“基因工程的操作”一节的“转基因棉”。

首先,从栏目设置上,该节在引入栏目“从社会中来”中,设计了转基因抗虫棉的情境;节末以“到社会中去”让学生调查转基因棉的应用。一头一尾两个栏目中,情境是显性呈现且有难度梯度的。其次,正文介绍基因工程操作程序时,都以转基因棉为例介绍克隆基因、构建载体、转化表达等步骤,将情境与基因工程操作等内容融为一体,体现了知识“从情境中来,又到情境中去”的宗旨。综合来看,本节的情境是显隐结合的结构化设计。

(四)练习中的独立情境

除了上述三类情境,教科书还有一类情境主要在练习题中。为了让学生将知识迁移应用,在习题中创设了很多新情境,这类情境与已出现过的情境无关,不同习题的情境彼此也无关联,因此,它们属于独立情境。例如,必修2在“基因的本质”一章中,以执法部门发现某餐馆出售国家二级重点保护野生动物中华斑羚为情境,考查学生对基因序列多样性和专一性的理解。复习题中,又以查哥夫检测不同生物的DNA中四种碱基含量的数据为情境,考查学生对DNA统一性的理解。这两道题中的情境彼此不相关,与正文情境也不相关,都属于独立情境,

三、创设教科书情境的策略

生物学教科书中的情境来源是多种多样的,主要来自学生生活、社会生产实践、热点事件科学史、科研进展、学生的实践活动、跨学科内容,以及学生的前概念等。在厘清教科书情境的概念、类型、呈现方式以及局限性的基础上,可通过明确标准、收集素材、提出好问题等策略优化情境。

(一)明确好情境的标准

什么是好情境?赵占良提出了创设问题情境的四条原则。一是引发问题,问题产生于情境;情境中蕴含凝疑生趣、激发好奇心和兴趣的要素。二是目标一致,问题情境的指向应该与节的教学目标一致,也与章的教学目标一致。三是真实可信。四是难度适宜。谭永平提出好情境的几个特征,即真实、理蕴、适宜、情深、意远。陈友芳提出好的情境应该真实性与结构性并存,灮悄应该具有典型性和普遍性,应该富有启发性和思考性,应该具有趣味性,能生发出问题,日开放性与封闭性适宜。这些论述,可作为判断教科书好情境的参考。

除此之外,还应注意情境的准确性和贴切性。对科学史情境、实验情境,在简化处理时应保证科学性;对生活情境、社会生产情境、中华优秀传统文化情境,在描述时应注意准确性。贴切性包括两个方面,一是指情境与知识内容关系紧密,二是符合学生的认知水平,适合该年龄段学生了解。

下面以2024年版《义务教育教科书生物学》为例加以说明。在编写“微生物”一章时,首先以“20世纪10年代,我国科学家伍连德防治鼠疫”为素材作为引人的情境。伍连德分析鼠疫流行的特点,实施中国第一例病理解剖,确定致病菌,封锁疫区,加强检疫,建立医院和隔离点,还发明了由纱布和吸水棉制成的口罩。这个情境满足引发问题、目标一致、难度适宜等特点,但是编写组讨论认为,鼠疫现在很少见,只在历史上留下恐怖记忆,学生很难共情,因此该情境离学生较远。于是改为以“在中国空间站,我国航天员用特制的显微装置检测回收水中的微生物”创设情境。这个情境体现了时代性,既反映我国航天科技新成就,还能激发学生的好奇心和想象力,满足情深、意远等特点。

(二)根据教学需求选取情境及呈现方式

情境的功能各不相同。例如:有的情境用于引入环节,可以激发兴趣、激活思维;有的是重要的学习资料,是学生抽象出概念的事实性材料;有些可帮助学生迁移应用。在创设情境时,首先要有系统思维,从整个单元(章)的角度去考虑,优先设计结构化情境,或大情境、互相关联的情境。如果很难设计结构化情境,就要根据教学环节设置不同的情境。

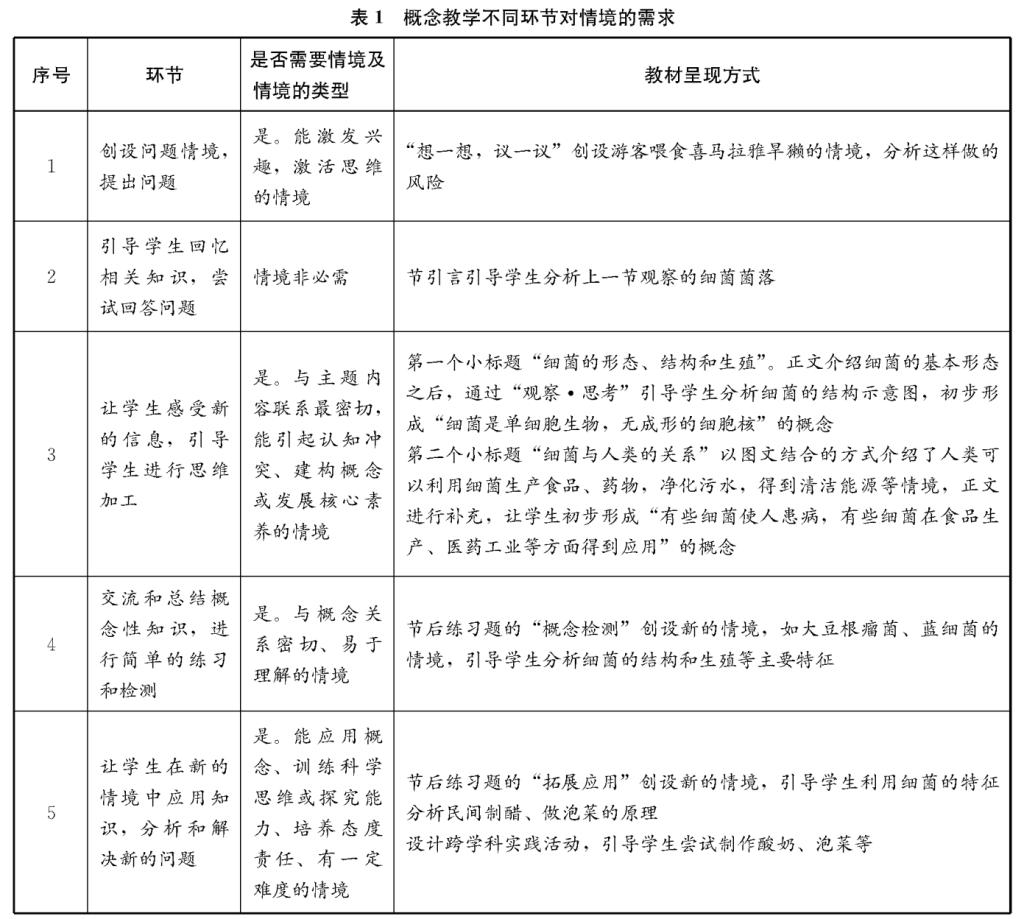

赵占良提出概念教学的过程模型包括五个环节。根据每个环节的作用,可以有针对性地设置情境,下面以2024年版《义务教育教科书生物学》“细菌”一节为例来说明教材设置情境的考虑,课程标准关于“细菌”的重要概念表述为“2.3.2细菌是单细胞生物,无成形的细胞核,“2.3.4有些微生物会使人患病,有些微生物在食品生产、医药工业等方面得到广泛应用”。为了落实这两条具体概念,教科书在“细菌”一节创设情境,进行了系统设计(见表1)。

以上是从概念教学的过程简单分析教材创设情境的方式。从情境的来源看,不同情境也有不同的功能。例如,科学史情境有利于学生循着知识产生的脉络去准确把握学习内容。科学实验类情境有利于学生分析科学研究过程、掌握科学方法、训练科学思维。这两类情境适合于表1的前三个环节。生活类情境有利于学生将生物学知识联系生活、指导生活,更加适用于巩固概念、迁移应用环节(表1中的第4、第5个环节)。

(三)基于情境提出好问题

有了情境,首先要保证提出的问题是基于情境的,即问题源于情境,问题与情境关系密切。在此基础上,提出问题还至少需要考虑以下三方面:问题表述、问题类型、问题指向。从问题表述看,好问题应当恰当、有效、明确。“恰当”意味着合适,即问题来源于情境,同时连接知识内容,能够在情境与知识内容间发挥“桥梁”作用。“有效”意味着问题难度适宜而且能够启发思维;要包含“是什么”“为什么“怎么样”等不同类型的问题。“明确”意味着问题的指向是清晰的,不会产生歧义。上述恰当有效、明确的问题一般都属于结构良好的问题。

从问题类型看,心理学将问题分为结构良好的问题和结构不良的问题。前者指问题由己知的初始状态和明确的目标状态组成。也就是说,这类问题有明确的已知条件和要求达到的目标,一般有固定、清晰的答案。结构不良问题并不是指这个问题本身有什么错误或是不恰当,而是指它没有明确的结构或解决途径。]结构不良的问题大多有真实情境,答案可能不唯一。现行高中生物学教材设置了一些结构不良的问题,如下题:民间有一种“吃什么补什么”的说法,如吃鱼眼能明目,喝虎骨酒可以壮筋骨。请你运用本节所学的知识对这种说法作出评价。

该问题的情境来自生活,但没有固定答案需要学生组织语言作答。设计这样的问题,应与情境充分融合,并结合学生所学的概念,针对科学思维、批判性思维的训练提出问题,从而帮助学生发展高阶思维,提升核心素养。

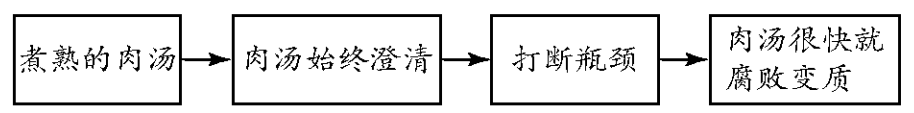

从问题指向看,有些问题要求学生进行解释,有些问题指向科学思维的不同环节。问法不同,训练的方向也是不同的。例如,科学家巴斯德利用鹅颈瓶实验否定“自然发生说”是重要的科学史,既可以作为情境引导学生认识科学家发现微生物的历史,认识到微生物无处不在,也可以通过问题训练学生的科学思维。在作为问题情境时,以下有两种处理方式。

方案一:煮熟的肉汤在室温下放久了会因为细菌、真菌等腐败变质,这些微生物是从哪里来的呢?科学家巴斯德做了如下实验(见下图)基于这个实验,能得出什么结论?

方案二:煮熟的肉汤在室温下放久了会因为细菌、真菌等腐败变质,这些微生物是从哪里来的呢?科学家巴斯德作出假设,并做了实验。巴斯德作出的假设是什么?这个实验能验证他的假设吗?

比较两个方案,方案一的问题,学生更容易回答,主要是解释现象,方案二问“作出的假设是什么”,实际上在这段科学史反映的思维链条中,隐含了“作出假设、设计实验、验证假设的科学探究规律,因此,方案二提出的问题强调了科学探究过程。

由此可见,在情境之后设置好的问题是做好情境设计的关键。可基于一个大情境设置环环相扣的问题,如必修2“孟德尔的豌豆杂交实验章,教科书用问题串引导学生运用科学思维-步步地分析和解决问题,从而形成概念,这些问题串陈述清晰,指向明确,有利于学生学习。同样,设置结构不良的问题也是有必要的,有利于培养学生的发散思维、独立思考、创新能力等。

(四)避免情境创设的误区

教学中也时常出现不合适的情境,甚至有情境泛化、生搬硬套等现象,因此,要避免走人误区。一是要避免情境的标签化,避免为了情境而创设情境,如与学习主题联系不密切的情境、导向不良的情境等。

笔者曾在一堂课上看到这样的引人:教师先播放一段介绍科学史的英文视频,内容比较难,大约三分钟;播放完毕,教师提出一个问题后,学生还未来得及思考和回答,教师又播放了一个视频,新提的问题和前面的问题关联性不强。显然这样的设计是不合适的。二是要避免情境远离学生生活,如过于复杂的情境,学生不熟悉的情境。如果在初中介绍基因功能时,以基因工程的操作步骤为情境,就有难度大、学生不易理解的问题。在内陆地区的学校,如果以红树林为例,让学生分析该生态系统的组成,学生尽管可以分析,但对红树林没有直观、具象的体会。三是避免情境的碎片化,如设计五花八门、过于丰富的情境,有可能偏离学习主题,有可能导致学生注意力分散。四是避免提出不好的、与情境无关的问题,如在题目上加“帽子:情境,学生忽略该情境,也不影响作答。以上几种情形,无论在教科书编写还是在教学设计中,都应当避免。

归根结底,教科书情境的本质是蕴含学科知识的背景材料,核心是为了知识学习及素养发展,因此,在创设情境时,要围绕这个核心,从联系学生生活、关联知识、贯穿教学的角度创设好的情境,设置好的问题,让学生的学习能够“从情境中来”,最终“又回到情境中去”,从而落实概念教学,发展学生的核心素养。

来源文章:[1]王颖.生物学教科书中的情境及创设策略[J].课程.教材.教法,2024,44(09):142-148.DOI:10.19877/j.cnki.kcjcjf.2024.09.003.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论