来源:中国ASIMOV PRESS

在许多人心中,孟德尔只是那个在修道院花园中静静播种豌豆的修士——一位偶然间揭示遗传规律的“科学先知”。可事实上,那不过是后人对他的简化与浪漫化。

在这篇文章中,Niko McCarty 重新描绘了一个更真实、更立体的孟德尔。他不仅精通植物学,还是一位热衷于数学、气象、昆虫学等多领域的思考者。他用数字去追踪生命的规律,用心智穿越时代的迷雾。他的实验不只是重复与记录,而是对自然法则的深度凝视。遗憾的是,多达数千页详尽的笔记与研究,在他辞世后被焚毁,消失于尘烟之中。

这篇文章并不仅仅是对一位科学家的回顾,它更是一则关于“思想命运”的沉思录——那些默默进行的探索,如何被时代遗忘,又如何在后人眼中重新焕发生命力。

今天,当我们再次提起孟德尔,不只是为了还原他应得的荣光,更是为了提醒自己:真正深远的价值,往往不是在热烈的掌声中诞生,而是在寂静的岁月中悄然生长;它可能一度沉寂,却终将在某个时刻开出动人的花朵。

——Asimov Press 中国团队

Niko McCarty 是科学作家、编辑和前生物工程师,专注于合成生物学。他曾在帝国理工学院和加州理工学院从事基因编辑研究,现任麻省理工学院课程专家,设计遗传工程课程。

Niko 同时也是 Asimov Press 的创始编辑之一,他的作品曾刊登于《科学美国人》等媒体。

1884 年的一个冬日,一群奥古斯丁修会(Augustinian)的修士围在火堆旁,将一叠叠纸张投入熊熊燃烧的火焰中(hungry flames)。成千上万页的纸张——每一页都载有手写的文字、图表和数据,凝聚了一生的心血——在火焰中蜷曲、燃烧(withered and burned)。当烟雾最终消散在湛蓝的天空中时,这一切都已化为乌有。

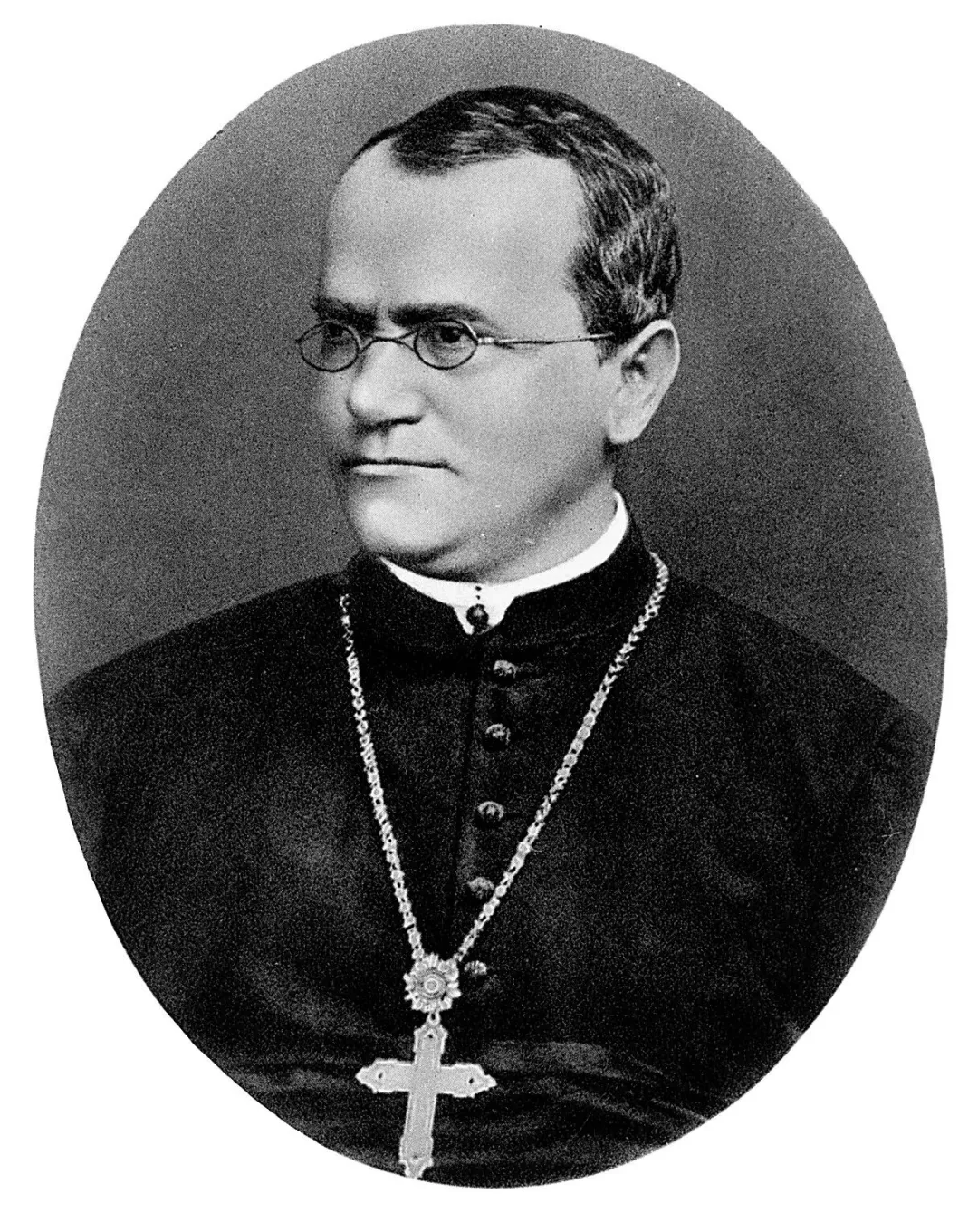

那些被火焰吞噬的论文属于格雷戈尔·孟德尔(Gregor Mendel)。他是一位沉默寡言的科学家和虔诚的宗教人士,如今被尊为“遗传学之父”。孟德尔一生中发表了 14 篇科学论文¹ ——主要关于气象学和害虫(meteorology and insect pests)——但他还留下了数千页详细记录了其他实验的手稿,这些手稿可能相当于十多篇甚至更多的论文。我们永远无法确切知道其内容,因为大部分纸页在他去世后被销毁了。关于这次焚烧事件,流传下来的细节很少;唯一的线索来自于孟德尔的第一位传记作家雨果·伊尔蒂斯(Hugo Iltis)在事发几十年后记录的一段二手描述。²

这实在令人惋惜,因为如今孟德尔的许多工作都被简单归档了 (pigeon-holed)。他被简化为仅仅一项成果的发现者——也就是遗传定律 (laws of inheritance)。在学校里,学生们学习旁氏格 (Punnett squares)³,并被要求用小写和大写字母(如“aa”或“Aa”)进行简单的杂交模拟 (simplistic crosses)。他们只知道孟德尔培育过豌豆,除此之外知之甚少。但此人的真实面貌要深刻得多:孟德尔是最高水准的天才 (genius of the highest order),他在广泛的科学领域都取得了重要发现。

为了进行实验,孟德尔培育了超过 10000 株独立的豌豆植株,并在其他多种植物上进行了数百次的杂交实验。他还提出了存在一种用以解释遗传的物理性物质 (physical material) 的假说,他将其称为“elementen”(德语,意为“元素”)或“elements”,这比核酸 (nucleic acid) 被分离出来⁴ 还要早很多年,并且比英国生物学家揭示 DNA 结构、创立分子生物学 (molecular biology) 领域早了 80 多年。

格雷戈尔·孟德尔,奥古斯丁修道士。

孟德尔更具远见之处在于 (More prescient still),他是首位提供可靠量化依据 (solid, numerical evidence),证明亲代双方对子代的形成贡献相等的科学家。如今我们对此习以为常 ,但在 19 世纪中叶,许多生物学家相信“先成论” (preformationism)。他们认为,生物体在父本的精子(或花粉)中就已经完全成型 (fully formed),母本的卵子(或胚珠)只不过是供其生长的“容器” (vessels)。孟德尔通过一系列巧妙的食用豌豆 (garden peas) 育种实验,德尔彻底驳斥了 (thoroughly debunked) 这个观点。

不仅如此 ,孟德尔在 1866 年发表的豌豆研究结果,后来也证明与查尔斯·达尔文 (Charles Darwin) 关于遗传的思想大相径庭 (stand in stark contrast)——尽管达尔文从未有机会意识到这一点 (never realized it)。1868 年,达尔文提出了“泛生论” (pangenesis) 来解释遗传。他认为,动植物身体里的细胞会产生一些看不见的“微芽” (invisible gemmules) 或粒子,这些微芽会以某种方式汇集到生殖器官。达尔文推测 ,正是这些“微芽” 负责将遗传信息传递给下一代。孟德尔同样也推翻了 (disproved) 这种观点,只是他从未发表相关的实验结果。

和许多生物系(biology)的学生一样,我直到最近才了解到这些情况。当时我想在自家花园里培育辣椒(spicy chili peppers),于是决定先拿豌豆属植物(Pisum),即食用豌豆,来练练手。我邮购了豌豆种子,将它们种在小花盆中,置于一排明亮的 LED 灯架下方。这时,我想起大约 160 年前有位修士(friar)做过几乎同样的事情,为了向这位伟大的实验大师(great experimentalist)致敬,我开始阅读格雷戈尔·孟德尔的生平事迹。

我了解得越多,就越意识到我所受的遗传学教育是多么匮乏得可悲(sadly deficient)。在狼吞虎咽地读完(devouring)一本又一本关于孟德尔的传记之后,我投入(plunged into)到他幸存的信件和手稿中,接着又下载并阅读了超过十几篇关于他生平、实验和逝世的现代评述文章(modern reviews)。除了发现他对遗传学领域的额外贡献之外,我还了解到孟德尔终生都受到“焦虑”(nervousness)的困扰,并且很可能也患有癫痫(epilepsy)。更令人扼腕(tragically)的是,我还了解到,孟德尔在世时,就连他本人也未能充分认识到(appreciated)自己那些发现的重大意义。

本文中的许多引述主要来自两本孟德尔的传记:特别是罗宾· 马兰士· 赫尼格(Robin Marantz Henig)的《花园里的修士》(The Monk in the Garden)以及丹尼尔· J· 费尔班克斯(Daniel J. Fairbanks)的《格雷戈尔·孟德尔:生平与遗产》(Gregor Mendel: His Life and Legacy)。其他参考资料则包括孟德尔存世的论文、信件以及若干学术评论。

尽管我已尽力完整地记述(fully recount)孟德尔的生平与工作,但由于前面提到的那场大火,我的叙述(retelling)注定是不完整的。那场焚烧遗物的火焰将永远使我们无法窥见他发现的全貌(a pyre that will forever diminish the full scope of his discoveries)。

格雷戈尔·孟德尔于 1822 年 7 月 20 日出生在奥匈帝国(Austrian Empire)摩拉维亚-西里西亚(Moravian-Silesian)边境附近的小镇海因岑多夫(Heinzendorf bei Odrau),原名“约翰”(Johann),父母讲德语。他自幼便与植物结下了不解之缘,这仿佛是命中注定(His interest in plants was all but foreordained)。动物学家帕沃·沃伊皮奥(Paavo Voipio)在 1990 年的一篇文章中提到,孟德尔的父亲“是一位农民,专注于通过嫁接(grafting)技术改良果树”。“童年时通过在果园里帮助父亲,孟德尔很早就熟悉了(became well acquainted with)这一领域(指果树改良)的方法和其中存在的问题。”

年轻的孟德尔曾在特罗保(Troppau)求学,但他体弱多病,常常因病长期(long stretches at a time)缺课。例如,他 18 岁时进入奥洛穆茨哲学院(Philosophical Institute of Olomouc)学习哲学和物理学,但之后却因病辍学了整整一年。由于家境赤贫(destitute),孟德尔能继续学业,全靠妹妹特蕾西娅(Theresia)慷慨解囊——她把自己的嫁妆钱(dowry)给了哥哥。

孟德尔的出生地是捷克共和国的海因岑多夫(Heinzendorf)(现为 Hynice)。

遗憾的是,关于孟德尔生平的细节流传至今的相对很少(relatively few details survive of Mendel’s life)。目前我们掌握的直接史料(direct sources)仅有:14 篇研究论文、孟德尔写给慕尼黑一位植物学家的十封信(另有一封已知遗失 ),以及他 28 岁时写的一份简短自传。此外,还有一些学校和教区的档案记录(school and parish records)也保存了下来。尽管史料匮乏(dearth of sources),但我们确实知道,孟德尔之所以能进行豌豆实验并获得后来的声望(subsequent fame),其实是时运不济(misfortune)所致。

大约 20 或 21 岁时,妹妹用嫁妆提供的资助快要用完了,为了成为一名教师,孟德尔加入了圣托马斯奥古斯丁修道院(Augustinian Monastery of St. Thomas)。他觉得自己是为了摆脱贫困才被迫做出这个选择,正如他后来在以第三人称写成的自传中所述:“对他而言,那份辛苦已难以为继(impossible to endure such exertions any further)。”

奥古斯丁修会是天主教的一个修会,其成员毕生致力于增进“自我认知”(self-knowledge)和“追寻上帝”(searching for God)。在这种崇尚智识的文化氛围(intellectual culture)影响下,许多修士都曾进入大学深造,并积极投身于各项研究,领域涵盖植物学(botany)、音乐理论(music theory)等。孟德尔有幸加入的修道院(monastery)位于布尔诺(Brünn)——该城当时隶属奥匈帝国(Austrian Empire),现为捷克共和国的布尔诺市(Brno)。幸运之处在于,该修道院的许多修士同时也是著名的(eminent)植物研究专家。入会时,孟德尔挑选了“格雷戈尔”(Gregor)作为自己的教名(religious name),此后一生均以此名行世。⁵

19 世纪上半叶,奥匈帝国规定(mandated),想在公立学校教书必须先取得教师资格证(teaching certifications)。因此,在将近三十岁时,孟德尔开始备考国家认证考试(state board examinations),希望能去当地的一所文理中学(gymnasium,相当于高中)教授生物和物理。根据现存的史料,孟德尔非常热爱教学工作,相比于他如今闻名于世的科学研究,教书或许才更是他心之所向的人生道路(preferred path)。

然而,孟德尔在获取教师资格的过程是颇费周折的(complicated)。他参加的第一次资格考试结果是部分科目通过,部分未通过。尽管如此,他的成绩还是相当有潜力(promising enough),著名的物理学家安德烈亚斯·冯·鲍姆加特纳(Andreas von Baumgartner)因此推荐他前往维也纳大学(University of Vienna)进修。鲍姆加特纳便致信奥古斯丁修会的主教(prelate),极力推荐修道院送孟德尔去深造。院长同意了这一建议,于是 1851 年,孟德尔被派往维也纳开始了大学学习。

从维也纳学成归来后,孟德尔再次尝试考取教师资格。他顺利地完成了“书面作业”(homework portion)部分,并且成绩优异,但却因为突然病倒而不得不申请将下一部分的考试延期。但没有任何记录显示孟德尔后来参加了这场延期的考试,所以他最终也未能获得教师资格。孟德尔只得回到布尔诺(Brünn)的学校继续做一名代课老师,没能成为正式教师(full instructor)。

孟德尔既聪明又能干(smart and capable),他为何会放弃第二次资格考试,原因至今不明。不过,据记载他容易突发(prone to)所谓的神经症状(nervous fits)。孟德尔的朋友、同为奥古斯丁会修士的马蒂亚斯·克拉采尔(Matthias Klácel)后来曾写道:

(孟德尔)的神经似乎一直不太好,他已经经历过好几次这种潜伏性发作(insidious attacks),而且据称他年轻时得过癫痫…… 他实在令人惋惜,毕竟他的书面作业成绩非常出色。但程序就是程序(formalities are formalities),在这种情况下,考试确实无法继续进行了。

现代科学家也认为,孟德尔可能患有癫痫症。2022 年,捷克的研究人员挖掘了(exhumed)孟德尔的坟墓,提取其遗骸中的 DNA,并完成了基因组测序。他们发现孟德尔的基因中存在若干与癫痫及神经系统紊乱相关的变异(variants)。植物学家丹尼尔·费尔班克斯(Daniel Fairbanks)告诉全国公共广播电台(NPR)的记者:“他终其一生都承受着某种心理或神经方面的问题,导致他经历过非常严重的精神崩溃(nervous breakdowns)。”

但反过来说,假如孟德尔当年通过了教师资格考试,他很可能就永远不会去做豌豆实验,遗传学这个领域或许也不会由他开创。正如维捷斯拉夫·奥雷尔(Vitezslav Orel)在孟德尔传记中所写:

如果他当年通过了教师资格考试,他就会留在兹诺伊莫(Znojmo)的文理中学任教,那里的好几届中学生(secondary school pupils)就将拥有一位出色的老师。然而,科学界则几乎注定会因此失去一位杰出的发现者(leading discoverers)。

在维也纳大学求学期间,孟德尔师从数位颇具影响力的教授,这些经历共同塑造了他日后在遗传(inheritance)、进化(evolution)和数学(mathematics)方面的思想。孟德尔向安德烈亚斯·冯·埃廷斯豪森(Andreas von Ettinghausen)学习了组合数学(combinatorics),并在日后将其应用于豌豆杂交实验,进行了严谨的分析——要知道,在那个年代,量化分析的严谨性(quantitative rigor)在植物学研究中还非常少见(largely absent)。孟德尔还跟随克里斯蒂安·多普勒(Christian Doppler)——也就是发现多普勒效应(Doppler Effect)的那位科学家——学习了如何动手操作物理实验,不过多普勒本人似乎对孟德尔的数学天赋评价不高。此外,孟德尔还师从弗兰兹·翁格(Franz Unger)学习植物生物学。翁格是一位卓越的科学家,早在达尔文的《物种起源》(On the Origin of Species)于 1859 年出版之前,翁格就已经形成了自己的一套进化理论。

孟德尔在维也纳大学的导师从左到右依次为安德烈亚斯·冯·埃廷豪森(Andreas von Ettinghausen)、弗朗茨·翁格(Franz Unger) 和克里斯蒂安·多普勒(Christian Doppler)。

费尔班克斯在其著作《格雷戈尔·孟德尔:生平与遗产》中写道:“翁格(Unger)试图将现代植物与化石记录中的古植物联系起来,意在描绘一株从远古一直延续到现代、从未间断的遗传与进化谱系树。”

经过几年的大学深造——此时已掌握了组合数学知识并理解了进化论的基本原理——孟德尔于 1853 年回到了布尔诺修道院的花园,脑海中正翻腾着各种实验想法(head aswirl with experimental ideas)。

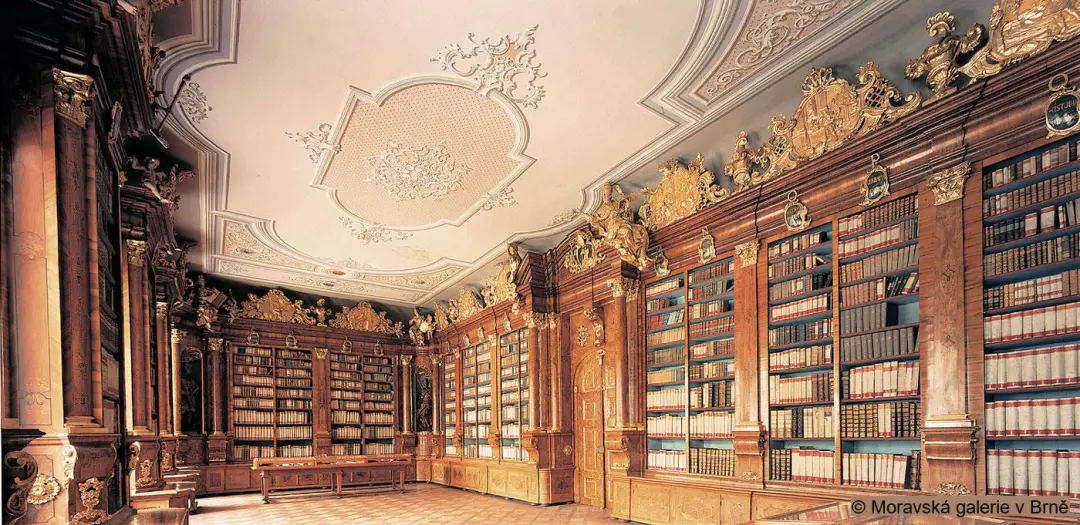

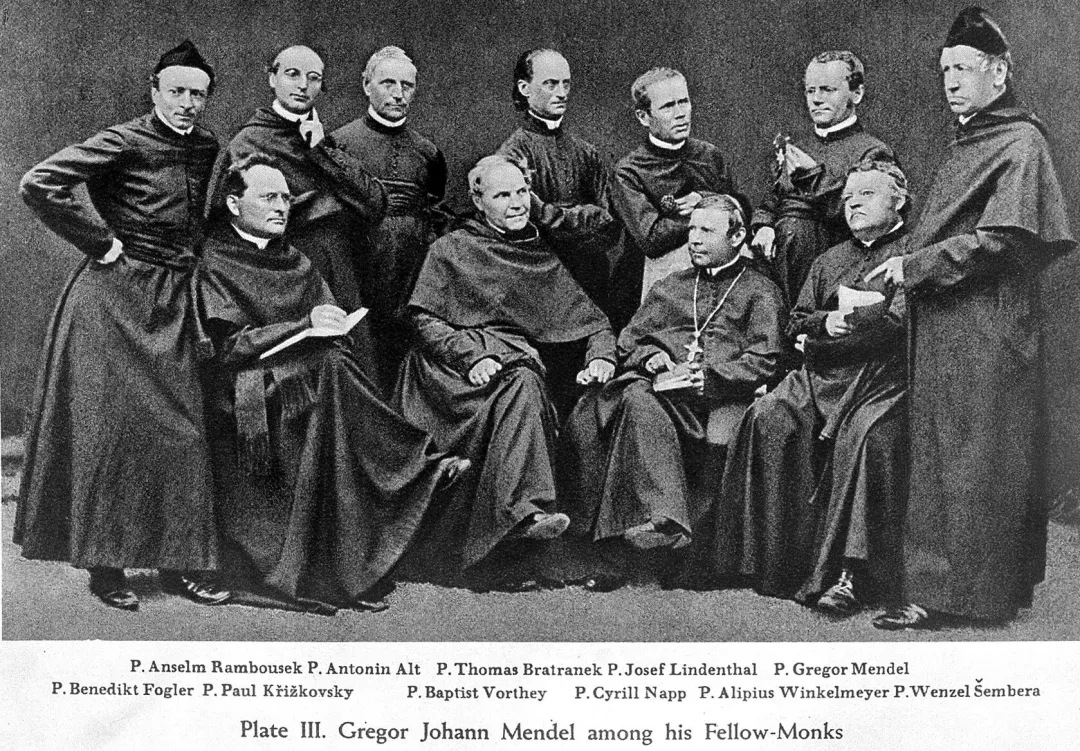

孟德尔并非居住在布尔诺奥古斯丁修道院唯一有才智的研究者。他身边聚集了许多同样才智过人(of comparable intelligence)的修士,这些人都曾在自己的研究领域发表过奠基性(seminal)的成果。假如孟德尔当初加入的是另一所不那么注重学术研究的修道院,他的名字恐怕就湮没无闻了。

举例来说,同在布尔诺修道院的另一位修士马蒂亚斯·克拉采尔(Matthias Klácel),在 19 世纪 40 年代和 50 年代所做的一些实验,就很可能对孟德尔产生了影响。克拉采尔曾将摩拉维亚(Moravian)山区的高山植物(alpine plants)移栽到修道院的院墙内,目的是研究环境的改变是否会引起植物外在性状或称表型(phenotype)发生永久性的变化。实验结果显示并不会。⁶

修道院里有一个藏书颇丰(well-stocked)的图书馆,孟德尔获准可以取阅,馆内藏有 18 世纪和 19 世纪德国传奇科学家们的著作。孟德尔从中了解到德国植物学家约瑟夫·科尔罗伊特(Joseph Kölreuter)所做的具有革命性意义的育种实验。正如赫尼格在其书中写道,正是科尔罗伊特这位科学家:

……通过将烟草(tobacco)科的两个近缘成员——黄花烟草(Nicotiana rustica)和锥序烟草(Nicotiana paniculata)进行杂交,制造出了世界上第一个实验杂交植物(hybrid plant)。 两年后,他已将黄花烟草转化成了锥序烟草——这项成就让他本人也惊叹不已。他写道:‘倘若看见一只猫变成了(emerge in the form of)一头狮子,我不知道那算不算比这更惊人的奇事……’

科尔罗伊特一生之中,总共对 138 个不同的物种,实施了至少 65 次杂交实验。他是在克服了他的园丁索尔(Saul)的蓄意破坏(sabotage)的基础上,完成的这项壮举——这位园丁对此(指杂交实验)非常不认同。索尔认为科尔罗伊特的实验是对上帝的不敬,因此他会故意忘记给温室供暖,还放任杂草在试验田里疯长。

布尔诺的圣托马斯修道院图书馆。

孟德尔还了解到另一位德国植物学家卡尔·弗里德里希·冯·格特纳(Carl Friedrich von Gärtner),这位学者将科尔罗伊特的实验大大向前推进了一步。赫尼格写道,冯·格特纳在 1837 年出版了一本书,公布了惊人的数据:“对总计 700 个物种进行了近 10000 次杂交实验,最终培育出约 250 种杂交植物。”这本书是冯·格特纳自掏腰包出版的,但他似乎省略了一些重要的科学细节。正如孟德尔后来所评论的:

这位值得尊敬的学者没有发表他每一次具体实验的详细记录,也未能对(培育出的)杂交类型进行充分的分析鉴定(diagnose),这实在是太可惜了。

在 1853 年到 1856 年期间,孟德尔开始着手规划他那如今已广为人知的豌豆实验。他一方面受到德国前辈(German predecessors)研究的启发,另一方面又对他们实验中马虎(sloppy)且结果矛盾(inconsistent)之处不以为然。孟德尔之所以选择豌豆作为实验材料,原因似乎很简单,正如英国胚胎学家加文·德比尔(Gavin de Beer)1966 年在《纽约书评》(The New York Review)上所写:

(孟德尔)是这样选择实验材料的:确保用来杂交的亲本(parental pairs)每次只在一个相对性状(contrasted character)上存在差异。他在豌豆中找到了符合要求的材料。在进行人工授粉后,他让产生的后代连续自交(pollinate themselves)至少三代。他得到的实验结果非常稳定——无论某个性状是由母本(seed-parent)传入还是父本(pollen-parent) 传入,而且结果显示,后代中会重新出现各种亲本的性状类型,其数量比例是可以统计和计算的。

尽管如此,在过去一百多年间,许多传记作者都喜欢用自己毫无根据的理论,想当然地解释孟德尔的实验设计(biographers have felt free to pontificate on their own unfounded theories to explain Mendel’s experimental designs)。例如,赫尼格在其著作《花园里的修士》中就写道:

(孟德尔)曾在他那两居室的套间里用笼子养老鼠 ,房间里弥漫着雪松木屑、动物毛发和老鼠排泄物混杂的特殊气味。他当时正尝试用野生型(wild-type)老鼠与白化(albinos)老鼠进行杂交(breed),想看看杂交后代的毛色如何。(主教)似乎觉得,让一位发过守贞和独身誓言(vows of chastity and celibacy)的神父去鼓动——还观看——老鼠交配,这既不妥当,也许还有些不正经(inappropriate, and perhaps titillating)。

赫尼格声称,是因为主教禁止他在修道院里养老鼠,孟德尔才转而研究食用豌豆的。类似的故事也见诸许多学术期刊和新闻报道(包括 Asimov Press 的另一篇文章*),但这很可能只是传闻(apocryphal)。我所接触过的最严谨的孟德尔研究学者费尔班克斯在其著作中明确指出,这种说法毫无证据。孟德尔不仅发表过关于害虫的论文,晚年甚至成了一位著名的养蜂专家(beekeeper),在这种背景下,单独禁止养老鼠显得很奇怪,更何况当时修道院的院长自己就经常饲养绵羊和其他农畜。

*译者注:“这里指 Alex Telford 所写的 Origins of the Lab Mouse 一文:asimov.press/p/lab-mouse

孟德尔进行他的豌豆实验很可能是出于一个简单得多的理由:也就是说,他敬仰他在维也纳大学的导师弗兰兹·翁格(Franz Unger),并想验证翁格关于受精的观点是否真的正确。

据费尔班克斯在《揭开神秘孟德尔的面纱》(Demystifying the Mythical Mendel)一书中所写,19 世纪 50 年代中期,翁格与维也纳的另一位植物学家爱德华·芬茨尔(Eduard Fenzl)卷入了一场激烈的学术争论。芬茨尔认为遗传“完全来自父方”(purely paternal),而“母本仅仅是花粉的哺育者(nurse)”。翁格不同意芬茨尔的观点,他主张遗传来自父母双方。换句话说,翁格相信精子(或花粉)与卵子(或胚珠)为后代贡献了同等的信息。

尽管这场争论的答案如今看来显而易见,但在 19 世纪中期,这却是一个激烈的争论点。孟德尔最终明确地解决了这个问题,证明了翁格的观点是正确的 —— 与此同时,他还在这个过程中发现了遗传的数学定律。

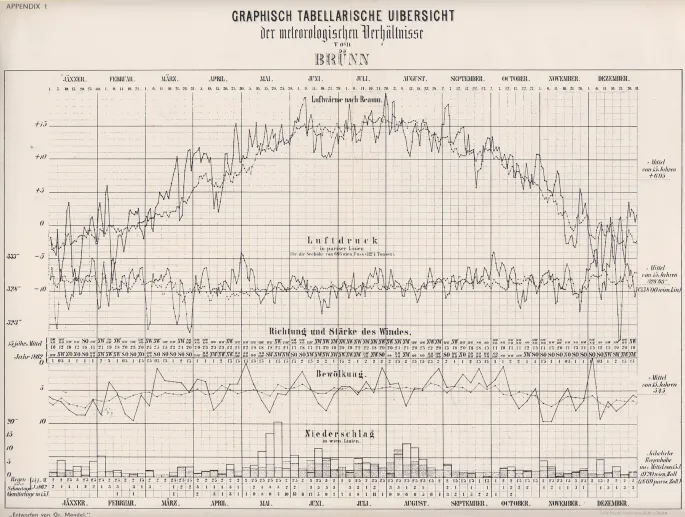

孟德尔是一位一丝不苟的实验者,其勤勉近乎痴迷(whose diligence bordered on obsessiveness)。以他的气象记录为例:从 1857 年开始,直到 1884 年去世前仅六天,他坚持每一天在修道院记录气温、气压和降水情况。不仅如此,他还在每天的早 7 点、下午 2 点和晚 9 点三次重复测量,并每次都一丝不苟地做下详细笔记。孟德尔会将这些记录定期寄往维也纳的中央方法研究所(Central Methodological Institute)以供发表。

使用格雷戈尔·孟德尔收集的数据制作的 19 世纪气象图。

这位修士将同样的严谨细致也运用到了豌豆研究上。他的主要豌豆实验大约进行了八年(1856 年至 1863 年),但在此之前的两年(1854 年至 1856 年),他专注于一项关键的准备工作:确保他用于实验的豌豆都是“纯种”(true breeding)⁷。所谓纯种植物,是指那些通过自花授粉(self-pollinated)繁殖时,其后代能稳定保持与自身完全相同性状的植株。以纯种黄籽豌豆为例,它自交产生的后代将无一例外地都是黄籽。孟德尔正是通过让豌豆连续几代进行自花受精,并从中筛选出那些性状稳定且表现一致的植株(consistently displayed stable, uniform traits),才获得了可靠的纯种材料。

在正式开始杂交实验时,孟德尔最初挑选了 22 个纯种豌豆品系作为亲本。之后,他进一步筛选,将范围缩小到 7 个品系,这些品系都具有易于区分的性状,例如种子颜色、种子形状、植株高度等,这些都是用肉眼就能轻松观察到的特征。

由于豌豆花朵小巧而娇嫩,孟德尔进行的每一次杂交都需要极其精心(painstaking care)的操作。为了防止自花授粉的发生,他必须先用镊子小心翼翼地摘除目标花朵的全部花药(anthers)——这在植物学上称为“去雄”(emasculation),相当于阻止了植株产生自身的花粉。豌豆是雌雄同花的植物,天然倾向于自花授粉。但经过人工去雄处理后,孟德尔便可以将指定“父本”植株的花粉,人工授到“母本”植株的柱头(stigma)上,同时确保不会受到风力或昆虫等因素的干扰而发生意外授粉。(这一操作过程可以在 YouTube 上找到相关视频。)

豌豆种子的颜色和形状是孟德尔在实验中首先研究的两个特征。

这个育种过程对于少数几株植物来说并不太困难,但孟德尔在近十年间重复了大约 300 次。他深知,要想观察到隐藏在杂交现象背后清晰的数学规律,就必须培育并分析成千上万株豌豆。1856 年,孟德尔正式启动实验,最初选取了他确定的七对相对性状中的四对进行研究:种子形状、种子颜色、植株高度以及种皮颜色。同年秋季,他就获得了关于种子形状和种子颜色的第一批实验数据。对于他的种子颜色杂交实验,孟德尔取了纯种的黄籽和绿籽植株,然后将两者杂交。带有黄色种子的植株是纯合显性(homozygous dominant)(BB 等位基因(alleles)),而绿籽植株是纯合隐性(homozygous recessive)(bb 等位基因)。

这次杂交⁸ 的所有后代都具有黄色种子,因为黄色等位基因是“显性的”(dominant)。这些后代也是杂合(heterozygous)的;每个都携带 Bb 等位基因。尽管至少在今天的生物学家看来,植物的内部遗传与其外部性状之间常常存在脱节是显而易见的,但请记住,孟德尔无从知晓这一点。携带 BB 等位基因的植物,在外表看来,与携带 Bb 等位基因的植物完全相同。

接下来,孟德尔采取了一个堪称天才之举的步骤:他让第一次杂交产生的所有子一代(F1 代)植株进行自花授粉。孟德尔观察并记录了由此产生的第二代(F2 代)植株的性状,结果惊人地发现:大约 75% 的植株结出了黄色种子,而另外 25% 则结出了绿色种子。换句话说,控制绿色种子的“隐性”基因在第二代中重新出现了。正是基于这些观察结果,孟德尔开始逐步形成了他那些具有突破性的见解。

然而遗憾的是,我们今天能够了解孟德尔实验细节的主要依据,仅限于他在 1865 年于布尔诺所做的一场学术报告的记录,以及他与植物学家卡尔·内格里(Carl Nägeli)之间往来的一些零散保存下来的书信。

孟德尔本人对其实验结果的正确性并不完全确定,似乎也未能充分认识到其工作的深远意义。⁹ 但如果它们是正确的,那么它们将对进化论产生严重的影响,而进化论在当时受到宗教官员的广泛攻击。

“我知道我获得的结果与我们当代的科学知识不容易兼容,”孟德尔写信给内格里,“并且在这种情况下,发表这样一个孤立的实验是双重危险的;这不仅对实验者本人有风险,也可能危及他所代表的(科学)事业。因此,我竭尽全力,试图用其他植物来验证我在食用豌豆上得到的结论。”

孟德尔的才华还体现在另外三项重要发现中。第一项发现与他精心设计的豌豆杂交实验方法密切相关,这个设计旨在收集证据,以反驳当时流行的“先成论”(preformationism),并支持其导师翁格的观点。

具体来说,每当这位修士进行两种豌豆植株间的杂交时,他都会进行“正交”和“反交”两种操作(bred in both directions)。也就是说,他不仅会将绿籽豌豆的花粉授到黄籽豌豆的柱头上,还会同时进行反向操作——将黄籽豌豆的花粉授到绿籽豌豆的柱头上。

我的印象是,孟德尔实验中的这一特定做法(指正交和反交)在教学中往往被忽略了,学生们通常只了解到他杂交实验所揭示的基本遗传规律。然而,认识到这一点对于理解孟德尔的才智至关重要。因为无论孟德尔进行正交还是反交(即哪个亲本做父本、哪个做母本),得到的子代中各种性状(表现型)的比例始终是相同的。通过这种方式,孟德尔首次提供了令人信服的量化证据(compelling, numerical evidence),无可辩驳地证明了父母双方对子代的遗传贡献是均等的(equally contribute)——也就是说,双方传递给后代的遗传信息是等同的。

孟德尔和他的修道士同伴们。照片右上角的孟德尔手里拿着一根紫红色的小枝(a fuschia sprig)。

如今我们认为这一观点是理所当然的,但这完全归功于孟德尔的阐明!而对于这一特定发现(即正反交结果一致所揭示的双亲平等贡献)的重要性,孟德尔本人似乎确实有所认识,因为他在其 1866 年发表的论文中写道:

通过豌豆(Pisum)实验,毫无疑问地证明了,新胚胎的形成必然源于雌雄两种生殖细胞内遗传‘因子’(elements)的完全融合。否则,人们如何解释在杂种后代中,两种原始类型以相等的数量并带着所有这些特征重新出现呢(among the progeny of hybrids both original forms reappear in equal number and with all these peculiarities)?如果胚珠细胞对花粉细胞的影响仅仅是外部的,如果它只被赋予了保育员(nurse)的角色,那么每次人工授粉的结果只能是发育出的杂种完全像花粉植株,或者与之非常相似。迄今为止的实验绝没有证实这一点。

孟德尔的第二项重要发现,虽然其功劳很少被归于他,是他为遗传物质的存在提供了证据——这种物质我们今天称为“基因”(genes)或“染色体”(chromosomes)。孟德尔断定,必然存在一种具体的物质实体(他称之为“遗传因子”(elements)),负责将性状从亲代传递给子代。他得出这一深刻见解,并非依靠直接观察,而是完全通过严谨的植物杂交实验、对实验结果一丝不苟的记录,并运用其非凡的逻辑推理能力,最终推断出遗传必然是通过某种物理性的分子载体(physical molecule) 来实现的。

孟德尔第三项未得到充分重视的发现,是他对查尔斯·达尔文在遗传学上错误观点的驳斥。正如赫尼格所写的,在 19 世纪中叶,许多生物学家都相信:

……即子代的性状是其父母性状的一种“中间混合”状态(that offspring take an intermediate form midway between their parents)……例如,查尔斯·达尔文也认同这种“融合遗传”的观点,尽管这给他的自然选择理论造成了困扰。因为自然选择理论认为,当生物体出现可遗传的变化时(inheritable changes)——尽管达尔文始终未能完全阐明这些变化产生的机制(how),甚至其发生的频率(how often)——那些具有某种选择优势的变化会被保留下来,并且通过代代相传,这些有利的变种会变得越来越普遍。

为了解释遗传现象,达尔文提出了“泛生论”(pangenesis)的假说。他基本上认为,生物体内存在着微小的“微芽”(gemmules),这些小体在血液中循环,最终汇集到生殖器官,负责将遗传信息传递给下一代。然而,这仅仅是一种设想,连达尔文自己在《物种起源》的开篇也承认:“关于遗传的规律,我们完全不清楚(the laws governing inheritance are quite unknown)。”

为了给他的泛生论寻找实验证据,达尔文向他的表亲,同为科学家的弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)求助。高尔顿推想,如果这些所谓的“微芽”真的存在于血液中,那么通过在不同兔子之间进行输血,或许就能改变受血兔子的外部性状。但当高尔顿实际用兔子进行了这项输血实验后,结果发现,输血并不能改变兔子的外观(反而有时会导致兔子死亡)。

达尔文并未气馁(Undeterred),他转而引用了法国植物学家查尔斯·诺丹(Charles Naudin)所做的另一项实验来佐证自己的观点。达尔文在 1868 年写道:

紫茉莉(Mirabilis)的花粉粒异常大,而其子房内仅有一个胚珠。这些特点促使诺丹进行了如下有趣的实验:他用三粒花粉给一朵花授粉,完全成功结实;他又用两粒花粉给十二朵花授粉,用一粒花粉给十七朵花授粉,在这后两组中,每组都仅有一朵花成功发育出种子。并且,尤其值得注意的是,由这两颗种子长成的植株,都没能长到正常的大小,开出的花也格外地小。

达尔文由此想到:如果遗传信息必须通过(母本的)单个胚珠和(父本的)多个花粉粒才能传递给后代,那么父母双方又怎么可能平等地将各自的遗传信息贡献给后代呢?因此,在他看来,“泛生论”似乎才是一个更可能的解释。

然而,孟德尔并不同意诺丹的研究结论,并着手设计实验来反驳它。费尔班克斯在其著作《揭开神秘孟德尔的面纱》中对此进行了描述:

1869 年,孟德尔在阅读达尔文著作《家养动物和栽培植物的变异》(Variation of Animals and Plants Under Domestication)的德文译本时,读到了关于‘泛生论’的章节。其中,达尔文引述诺丹的观点并推测,单个胚珠的成功受精需要不止一粒花粉……这段论述促使孟德尔亲自进行了一项实验。这项实验的重要性,从他在 1870 年致卡尔·冯·内格里的信中的描述便可见一斑:‘但有一项实验在我看来至关重要,以至于我无法说服自己将其推迟。它关乎诺丹和达尔文的那个观点,即单粒花粉不足以完成对胚珠的受精。我和诺丹一样,选用了紫茉莉(Mirabilis jalappa)作为实验对象;然而,我的实验结果却截然不同。通过仅用单粒花粉进行授粉,我成功获得了 18 粒发育饱满的种子,并由这些种子培育出了同样数量的植株,其中已有 10 株已经开花了。’

不过,这项实验的完整结果从未正式发表过。

现今,尽管孟德尔在养蜂、害虫研究等诸多领域都留下了贡献,但他之所以被后世主要铭记,原因其实很简单:他是第一位认真(seriously)将数学应用于其实验,并仔细追踪多代繁殖模式的植物学家。

孟德尔同时也是一个极度耐心和勤奋的人,这些品质让他终身受益。例如,在他完成了著名的豌豆实验之后,他又继续对十余种其他的植物进行了杂交实验。在他写给内格里的信件中,就曾提及他在山柳菊(hawkweeds)、牵牛花(morning glories)、柳穿鱼(toadflax)、紫罗兰属(Matthiola)(一种属于十字花科的开花植物)以及许多其他植物上所做的杂交研究。

在孟德尔生前以及他去世后的数十年间,都没有人进行过重要的尝试来重复他的豌豆杂交实验(there were zero significant attempts to replicate Mendel’s pea-breeding experiments)。孟德尔于 1868 年当选为圣奥古斯丁修道院的院长。其后几年,他的实验研究仍在继续,未曾中断,但从 1873 年开始逐渐放缓了脚步。

到 1882 年,年仅 60 岁的孟德尔已经开始认真地思考死亡这件事。瑞典植物学家奥克·古斯塔夫松(Åke Gustafsson)记述道,孟德尔为死亡做好了准备,“毫无伤感,平静地将其视为自然的必然”(without sentimentality, contemplating it stoically as a natural necessity)。孟德尔自幼体弱多病,肾脏发炎,心脏也肿大。一些学者推测他还患有慢性尼古丁中毒(古斯塔夫松写道:“他抽烟……实在太多了,在生命末期,一天抽的雪茄多达 20 支。”)“直到去世前几天的 1883 年 12 月 26 日,他还心情愉快、带点幽默地给他所钟爱的侄子们写了几封信。”

1884 年 1 月 6 日,孟德尔与世长辞,享年 61 岁。

在他的讣告里,孟德尔首先被誉为一位养蜂专家。布尔诺当地的新闻报道称这位修士是“杰出的专家”,也是“摩拉维亚经验最丰富的养蜂人之一”。为了培育出更高产的蜜蜂,孟德尔不仅从欧洲和非洲各地引进蜂种,甚至还发明了“创新的交配笼,以确保蜂后只与他指定的雄蜂交配”,正如费尔班克斯所写。

孟德尔去世后的几个月里,布尔诺修道院的其他修士选举了安瑟姆·兰布塞克(Anselm Rambousek)作为新院长来接替他。兰布塞克同样是来自摩拉维亚-西里西亚地区的德裔人士(another ethnic German from the Moravia-Silesia region)。究竟是谁下令烧毁孟德尔的论文和手稿,至今无人知晓 ¹⁰。但就这样,数千页的资料——其中可能包含着数十篇详述重大科学发现的论文——都化为乌有(vanished)。

除了孟德尔已发表的 14 篇论文外,我们还知道他另有未发表的手稿。这得益于他侄子费迪南德·辛德勒(Ferdinand Schindler)的引述(quotes),辛德勒年幼时曾与孟德尔相处过很长时间。 1905 年,当孟德尔的研究被 20 世纪的生物学家“重新发现”(“rediscovered”)后,布尔诺当地的一位作家走访了认识孟德尔的人们进行采访。辛德勒(用非母语)告诉这位作家:

已故的孟德尔院长思想很开明(a man of liberal principles)……他怀着极大的兴趣阅读了达尔文著作的德文译本,并且很钦佩达尔文的才智,尽管他并不完全认同这位不朽的自然哲学家(immortal natural philosopher)的所有观点。不过,很可能我的叔叔在晚年退出了对科学进化问题的探讨,因为他在教会有很多敌人(clerical enemies)。他常常对我们这些侄子说,我们将来会在他的遗物中找到一些可以发表的论文,那是他生前未能发表的。但是,我们最终没有从修道院那里得到任何东西,连一件值得留念的物件都没有。

我们并非只有这一条证据表明孟德尔的论文是被蓄意销毁的,正如费尔班克斯所写:

曾与其母亲一同照料晚年孟德尔的安东宁·杜波维茨(Antonín Doupovec)回忆说:‘在他去世后,人们发现了成千上万页写满了科学笔记和数据的纸张。’ 另一位年轻的修士,克莱门斯·雅内切克(Pater Clemens Janetschek)神父则声称,孟德尔大部分的文件资料在他死后都被烧毁了,只有装订成册的书籍才得以保留。幸好内格里(Nägeli)及其后人保存了孟德尔的信件。否则,他在 1866 年之后所进行的大量广泛研究,恐怕至今仍会湮没无闻。

至于孟德尔为何没有发表更多的研究成果,至今无人能确切解释。或许正如他侄子辛德勒所暗示的,他有一些来自教会的敌人。又或许,孟德尔是担心因发表关于进化的“异端邪说”(“heretical” ideas on evolution)而招致天主教会的惩罚。虽然孟德尔在许多私人信件中都提及查尔斯·达尔文——并且事实上,他并不反对这位英国博物学家的进化论观点——但在他所有已发表的手稿中,却从未出现过达尔文的名字。

除了其研究成果常被过度简化之外,孟德尔还一直面临着“捏造数据”的指控(suffered from accusation of “number fudging”)。

1900 年孟德尔的研究成果被重新发现之后,罗纳德·费希尔(Ronald Fisher)等统计学家就注意到,他所报告的豌豆实验结果,从统计学角度看,似乎完美得不太真实(statistically, too good to be true)。例如,费希尔在 1936 年于《科学年鉴》(Annals of Science)发表论文指出,孟德尔的实验结果过于“完美”,或者说,这些结果与统计学上的预期吻合度过高。换而言之,孟德尔报告的结果中缺乏了足够的随机波动或变异(“randomness” or variability)。11

尽管费希尔倾向于相信孟德尔是无辜的(gives the benefit of the doubt to Mendel),并暗示可能是一位有欺骗行为(deceptive)的研究助手应该对此负责,但学者们近一个世纪以来一直在争论这些观点。孟德尔真的篡改了数据吗?

孟德尔的养蜂场,1909 年(左)及近年(右)。图片来源:孟德尔博物馆

也许吧。但至少看来,孟德尔在真正进行豌豆杂交实验之前,就已经预知了结果,因为他非常熟悉(well-versed)在维也纳大学师从冯·埃廷斯豪森(von Ettinghausen)时学到的组合数学方法。正如德·比尔(de Beer)在为《纽约书评》(The New York Review)撰写的文章中推测的那样:

(孟德尔)很可能已经在头脑中完成了一次理论推演,构想出了‘孟德尔式’遗传因子分离与重组的完整机制(whole scheme of ‘Mendelian’ segregation and recombination of factors)。这个机制基于一个假设:生物体的性状是由成对存在的、不连续的(discrete)因子(我们现在称为基因)所控制;当生物体形成生殖细胞(卵细胞和花粉细胞)时,每对因子中的两个成员会彼此分开(即分离),因此每个生殖细胞只含有每对基因中的一个成员。在随机发生的授粉或受精过程中,这些基因会重新组合成对。因此,如果一个亲本的基因型是 AA,另一个是 aa,那么前者产生的生殖细胞含 A,后者产生的含 a。两者杂交后,子代杂种的基因型就是 Aa,而它再产生的生殖细胞则含有 A 或 a。那么,当两个这样的杂种进行交配(或者让其中一个自花授粉)时,其结果就符合一个简单的二项式展开:(A + a) * (A + a) = AA + 2Aa + aa。

然而,也有其他证据显示孟德尔并没有故意“捏造”(fudge)数据。例如,当孟德尔研究山柳菊(Hieracium,或称鹰草)时——一种他怀疑可能不会遵循他在豌豆中观察到的相同遗传模式的植物时——这位修士并未试图隐藏那些矛盾的数据。

与其在此长篇大论,我不如指出孟德尔实验中的许多偏差是可以解释的(many of the biases in Mendel’s experiments can be explained),并且我鼓励好奇的读者去细读丹尼尔·费尔班克斯和布莱斯·赖廷(Bryce Rytting)所著《孟德尔争议》(Mendelian Controversies)的前几页,书中列出了对这些不一致之处的植物学和统计学解释(both botanical and statistical explanations for the incongruities)。

简单来说,对于孟德尔那些看起来“过于完美”的结果,一个最有可能的解释是:他在为布尔诺学会(Brünn Society)准备讲座稿件时,很可能只是省略了大量的实验数据。正如费尔班克斯和赖廷在他们 2001 年发表的文章中所写:“孟德尔曾明确指出,他论文里报告的数据仅源自他所进行实验的一部分。”例如,在写给内格里的一封信中,孟德尔就将他 1865 年的论文称为“那次讲座讲稿未经修改的重印稿;因此行文简洁(brevity of the exposition),这也是公开讲座所必需的。”换言之,孟德尔是为了适应讲座这种信息传播方式的要求(in deference to his medium)而舍弃了一部分结果——这与现今许多生物学家在介绍自己的研究工作时所采取的做法并无二致!

费尔班克斯和赖廷接着阐述道:

我们相信,对孟德尔数据中偏差(bias)的最可能解释也是最简单的。如果孟德尔为了展示而选择了他实验中的一个子集,即那些最能代表他理论的实验,那么对这些实验的分析就应该显示出偏差。他的论文中多次提到他并未报告数值数据的实验,特别是双杂交和三杂交实验(dihybrid or trihybrid experiments)。例如,他针对所研究的七种性状的所有可能组合都进行了双杂交或三杂交实验,但他最终只报告了一种双因子杂交和一种三因子杂交实验的数据。正如他自己所写:‘此外,还用较少数量的实验植株进行了若干实验,将剩余的性状以杂交方式进行两两或三三组合;所有这些实验都得出了近似相同的结果’(all gave approximately equal results)……他还在论文中提到,他曾对开花时间、花梗长度以及荚果的红褐色等性状进行过实验,但同样没有公布这些实验的数据。

不论你对这场争论持何种观点,孟德尔无疑是一位才智超群的人物。他利用数十种不同的植物反复进行实验,最终揭示了遗传的基本定律,并一举推翻了当时流行的诸如先成论、泛生论等科学理论。甚至远在 DNA 被成功分离、乃至被证实是细胞内遗传信息载体之前,他就已经预言了类似物质的存在——而取得这些成就的同时,他还坚持着养蜂和气象观测的工作。

更难能可贵的是,孟德尔完成所有这些工作时,并非为了追求名利(尽管对这类荣誉的渴望或许潜藏在他心底的某个角落)(even if a wish for such accolades percolated, somewhere, in the back of his mind)。在他留存下来的零散文字记录中(Amidst the patchy paper trail of his past),有一首他年轻时创作的诗。诗的最后一节意境优美,且惊人地预示了未来(both beautiful and prescient):

致谢:

感谢丹尼尔·J·费尔班克斯 (Daniel J. Fairbanks)、罗宾·马兰茨·海尼格 (Robin Marantz Henig) 和梅里克·皮尔森-斯梅拉 (Merrick Pierson-Smela) 阅读了本文的草稿。

注释:

1. 根据《遗传学》(Heredity) 杂志 2022 年的一篇文章,这些论文中有六篇是气象数据的汇编资料。

2. 该传记于 1924 年出版。由丹尼尔·费尔班克斯 (Daniel Fairbanks) 教授完成的德语原文英译本中写道:“孟德尔的科学遗产未得到应有的尊重。据克莱门斯神父 (Pater Clemens) 告称:在他的笔记和印刷作品中,只有装订完好的书籍得以保留;其余一切都被烧毁了。”

3. 旁尼特方格 (Punnett squares) 是由剑桥大学一位名叫雷金纳德·旁尼特 (Reginald Punnett) 的教授在 20 世纪初发明的,这距离孟德尔去世已有数十年之久。所以,如果你讨厌它们,可别怪孟德尔!

4. 弗里德里希·米歇尔 (Friedrich Miescher)于 1869 年分离出 DNA,他当时研磨了士兵绷带上沾染的脓液。他将这种物质称为“核素”(nuclein),当时并不知道它就是生命的遗传物质。

5. 海尼格 的书名《花园里的修士》(The Monk in the Garden)具有误导性。孟德尔并非僧侣 (monk);他是一位修士 (friar),这两者之间存在重要区别。正如犹他谷大学(Utah Valley University)的生物学家、孟德尔生平专家丹尼尔·J·费尔班克斯所写:“托钵修会(mendicant orders)(包括奥古斯丁修会(Augustinian))由修士 (friars) 组成,其成员公开服务于社区,与传统的僧侣 (monks)相比,其生活远不那么与世隔绝。”

6. 然而,确实存在环境变化导致表型变化的情况。洛兰·达斯顿 (Lorraine Daston) 在为《伦敦书评》(London Review of Books)撰写的文章中写道:“也许你也曾在花园里种过绣球花,它在苗圃的花盆里时花朵蓝得不能再蓝,但当植物的根系深入碱性土壤后,你却眼看着它的颜色变得混沌并越来越偏向粉色。这是一个生物体的可见性状如何被其直接环境——在这个例子中是土壤的 pH 值——所改变的例子。许多其他的例子甚至更引人注目。如果透明的水蚤 (Daphnia) 在受污染的水中繁殖数代,它的尾刺会变短并最终消失,但如果将无刺的水蚤移到干净的水中,其后代又会长出长长的尾刺。”

7. 孟德尔很可能在获得查尔斯·达尔文 (Charles Darwin) 的《物种起源》(On the Origin of Species)副本之前就已经完成了他的豌豆实验。达尔文的书直到 1863 年才被翻译成德语,而孟德尔既不会说也不会读英语。

8. 第一代后代被称为 F1(或第一子代)杂交种。第二代被称为 F2,以此类推。

9. 在孟德尔完成他的豌豆实验后,他根据卡尔·内格里的建议,试图用山柳菊重复这些实验。但孟德尔在山柳菊上的育种实验结果与他在豌豆上的结果并不一致,这令这位修士感到沮丧。

10. 海尼格 (Henig)告诉我,当时焚烧前任修道院院长的文件以便为新任院长的文件腾出空间,可能也是一种普遍的做法。

11. 费希尔 (Fisher)并非第一个提出这种论点的人。英国生物学家拉斐尔·韦尔登 (Raphael Weldon)在 1902 年就使用卡方检验 (chi-squared test)提出了大致相同的论点。

封面图片:Ella Watkins-Dulaney

引用:

McCarty, Niko. “Gregor Mendel’s Vanishing Act.” Asimov Press (2025). DOI: 10.62211/23pt-77gf

原文发表于 2025 年 1 月 12 日。

英文原文链接:https://press.asimov.com/articles/mendel

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论