来源公众号:高中生物那点事

表观遗传不仅是当下科学研究的热点,而且还将走进高中生物学新教材。最近不少高中生物学教师在网络上讨论表观遗传方面的问题,在新一轮高中生物学教材修订中,表观遗传被纳入颁布的新课程标准中。最近查阅了些知网上关于表观遗传的文献,以蜂王的分化发育为例,简单介绍表观遗传的一些基本原理与知识, 希望借此帮助广大高中生物学教师学习理解表观遗传。

表观遗传

表观遗传是指 DNA 序列不发生变化, 但基因表达却发生了稳定的改变,最终导致表型的稳定差异。19世纪,达尔文进化论“物竞天择,适者生存”的思想根深蒂固,而在它之前发表的拉马克遗传论“环境可以直接影响生物表现性状并且这些改变的性状可以遗传”因为政治宗教等原因受到了世人的冷落。20世纪,生物学家 Conrad Waddington 将处于胚胎发育时期的果蝇饲养在不同环境条件下,发现果蝇发育出了不同形态的翅翼,并且部分性状得到遗传 。相比于经典遗传学对基因功能的研究,表观遗传学主要研究除基因以外的影响性状的因素,探索环境对基因表达的调节和控制。表观遗传,即环境的改变影响生物表现性状的改变,在不完全改变基因组核苷酸序列的情况下,进行基因表达的遗传。表观遗传学主要的调节机制有 DNA 甲基化、组蛋白修饰、非编码 RNA 作用和染色质重构等。

蜂王和工蜂的分化

蜜蜂由蜂王、雄蜂和工蜂组成,其中蜂王和工蜂是由受精卵发育而来的,为雌性。雄蜂是由未受精的卵细胞发育而来的,为雄性。

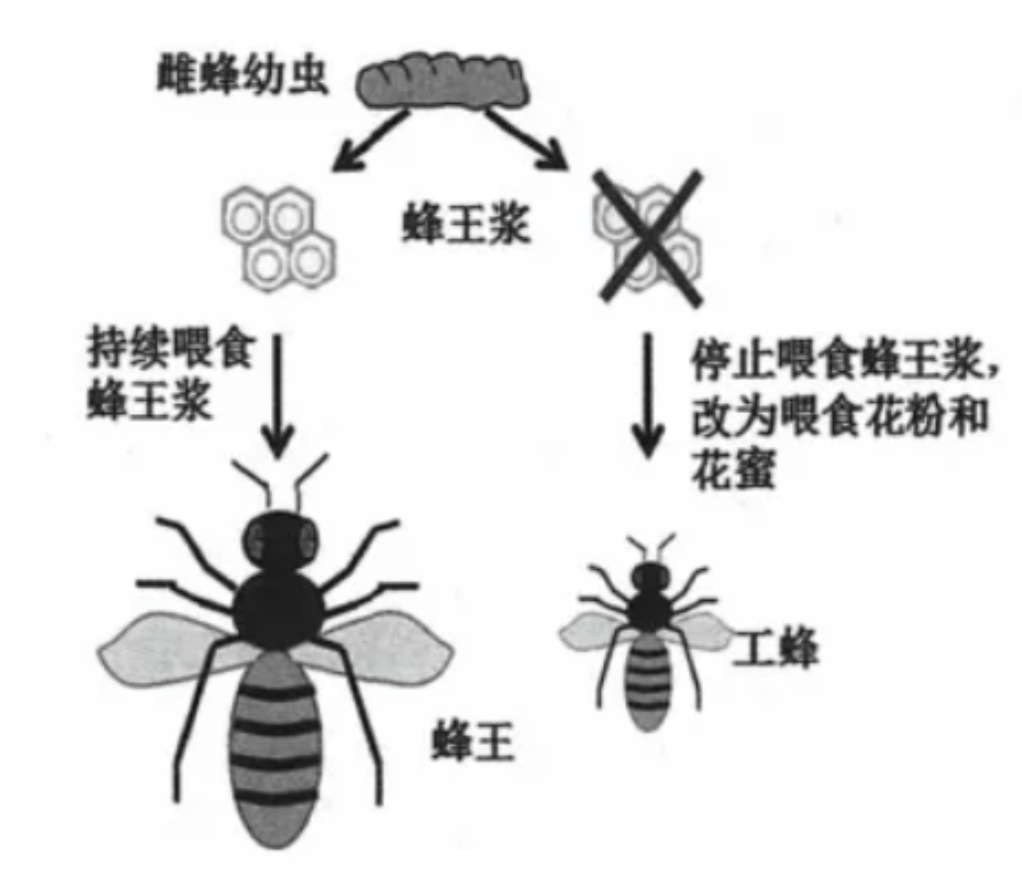

蜜蜂的蜂王与工蜂都是由基因型相同的雌蜂幼虫发育而来,但二者之间存在着巨大的表型差异。蜂王的体积是工蜂的 2 倍,寿命更长,有生殖能力,能够繁衍下一代;工蜂则体积娇小,成日辛勤工作,采集花粉、建设住宅与饲养幼蜂,且寿命很短,不能繁衍下一代。既然蜂王与工蜂同为由基因型相同的雌蜂幼虫发育而来,为何会出现表型的巨大差异?原来,蜂王与工蜂分化发育过程中,雌幼虫早期的蜂王浆喂食与否,决定了其发育的命运。蜂王浆决定雌幼虫分化发育的原因在于含有表观遗传效应的物质分子,控制重要基因的表达模式向着蜂王方向进行(如下图)。正是由于蜂王浆,导致其发育命运出现天壤之别。

实验证据

DNA甲基化是目前研究得最清楚的也是最重要的表观遗传修饰形式。甲基化是指将活性甲基化合物(如S腺苷基甲硫氨酸)的甲基催化转移到其他化合物(如DNA)的过程 。DNA甲基化一般发生在CpG位点(胞嘧啶 – 磷酸 – 鸟嘌呤位点,即DNA序列中胞嘧啶后紧连鸟嘌呤的位点)。1989年,英国生物学家霍利迪发表了题为DNA methylation and epigenetic mechanisms (DNA甲基化与表观遗传机制)的论文,第1次明确地提出了DNA的甲基化修饰可以稳定地控制基因表达与否,是基因选择性表达的重要机制之一。2006年,蜜蜂基因组测序协作组报道了蜜蜂(Apis mellifera)的基因组序列,同时他们还发现蜜蜂基因组中广泛存在着CpG位点的DNA甲基化,并断定蜜蜂的发育分化与这些DNA甲基化密切相关。随后在蜜蜂的研究中,研究者发现蜂王与工蜂的基因组DNA甲基化模式存在着明显的区别,其中蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂。进一步的研究还证实, 这种区别与蜜蜂幼虫时是否喂食蜂王浆密切相关:与对照相比,喂食蜂王浆的蜜蜂幼虫,其基因组甲基化程度低,将来发育成蜂王(如下图)。

甲基化水平是关键

同生物系统内的其他生理生化反应一样,甲基化也是一种酶促反应, 承担该催化作用的主要是DNA甲基转移酶(英文简称为Dnmt )。研究人员在真核生物中发现了3类DNA甲基转移酶, 分别是Dnmt1、Dnmt2与Dnmt3 。其中,Dnmt3被证实是蜜蜂基因组甲基化的主要参与者。通过RNA干涉的分子生物学手段,在幼虫时期人为地将Dnmt3的基因表达水平敲低, 使得雌蜂幼虫表观遗传酶(Dnmt3)的功能发挥遭到破坏性抑制干预,则在同样喂食花粉和花蜜的条件下,正常雌蜂幼虫继续正常发育成工蜂;相比之下,Dnmt3功能缺陷的雌蜂幼虫发育成蜂王(如下图)。

该结果说明,即使在饮食中缺乏蜂王浆的情况下, 如果能够利用其他手段降低基因组甲基化水平, 雌蜂幼虫仍然能够发育成蜂王, 即基因组甲基化水平是决定蜜蜂发育分化的关键因素。

结束语

与传统遗传理论相比,表观遗传告诉我们,基因的表达与否,不仅取决于基因序列中信息的正确 / 缺失与否,而且还取决于基因的修饰状态。其从分子水平揭示了传统遗传学所不能解释的复杂的生物的遗传现象,是对遗传和进化理论进一步的丰富和完善。随着表观遗传学研究的不断深入,人类必将对遗传、变异及进化相关的生命现象有一个更清晰的认识。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论