来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

清晨的鸟市里,总能看到这样的画面:虎皮鹦鹉歪着脑袋重复”老板你好!”亚马逊鹦鹉用沙哑的嗓音说”要吃饭了!”

但最令人称奇的是非洲灰鹦鹉,不仅能模仿门铃声、手机震动声,甚至能准确判断出语境。

当主人拿起钥匙时,它会突然冒出一句”路上小心!”

这种近乎魔法的语言复制能力,让人类在惊喜之余,心底总会泛起疑问:这些羽毛鲜艳的家伙,当真明白自己在说什么吗?

其实,要解开这个谜题,还需从鹦鹉独特的发声系统说起。

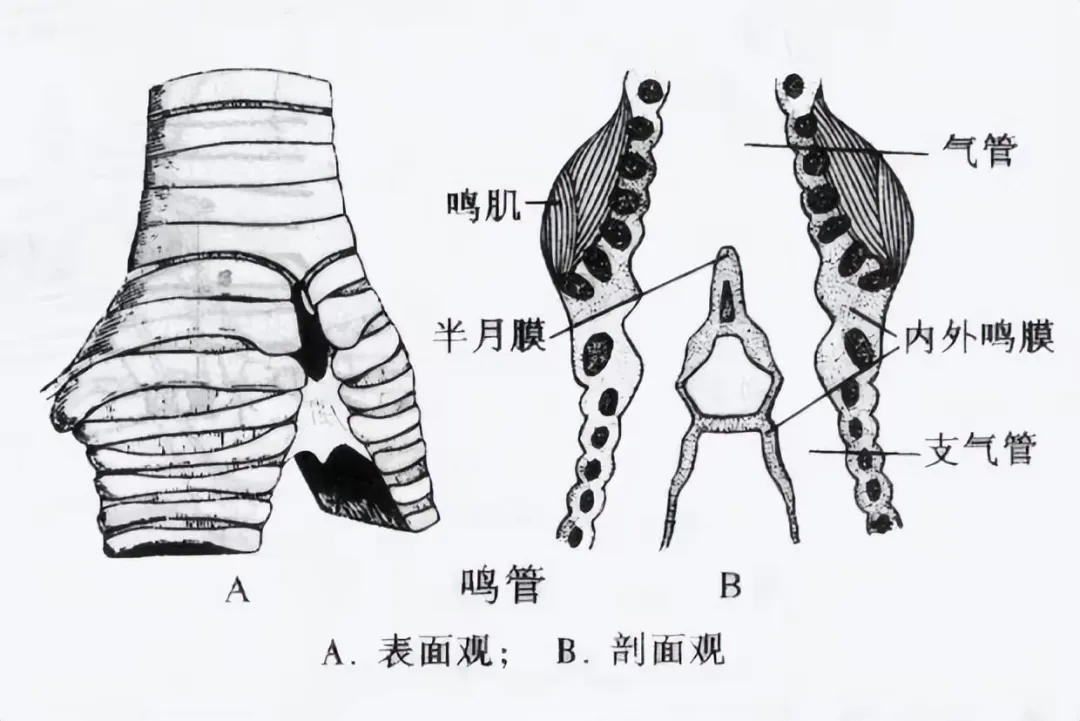

不同于人类依靠声带振动发声,鹦鹉拥有被称为”鸣管”的复杂发声器官。

这种位于气管底部的精密装置,由三对肌肉控制,能同时产生两种不同频率的声音。

更神奇的是它们的舌部结构,虽不像人类舌头那般灵活,但厚实的肌肉组织配合快速颤动的能力,让它们能精确模仿元音发音。

加拿大圭尔夫大学的解剖学家发现,某些大型鹦鹉的舌部神经末梢密度甚至是人类的两倍。

这或许解释了,为什么金刚鹦鹉能惟妙惟肖地模仿老人咳嗽时的气音转折。

但生理构造只是故事的开始。20世纪70年代,神经生物学家在鹦鹉大脑中发现了一个特殊结构——中央核心层状核(NLC)。

这个与人类基底核功能相似的区域,正是声音学习的关键所在。

有趣的是,当研究者对比不同鸟类的脑部结构时,发现具备模仿能力的鸟类(如鹦鹉、蜂鸟、鸣禽)都拥有发达的NLC。

而鸽子、鸡鸭等鸟类,则完全缺失了这个结构。

这就像自然界给某些鸟类悄悄安装了语言学习芯片,只不过鹦鹉把这个天赋发挥到了极致。

真正点燃科学界热情的,是一只名叫”亚历克斯”的非洲灰鹦鹉。

心理学家艾琳·佩珀伯格与它长达30年的共同生活,颠覆了人类对鸟类智力的认知。

这只灰鹦鹉不仅能识别50种物体、7种颜色、5种形状,更展现出令人震惊的抽象思维能力。

当面对从未见过的蓝色铃铛时,它会组合已知概念回答”蓝色的钟”。

更关键的是,亚历克斯掌握了”相同”与”不同”的抽象概念,能在被问及两件物品是否属于同一类别时,用85%的正确率给出答案。

这些表现让研究者开始怀疑,鹦鹉或许不只是复读机,它们的语言行为中确实包含着认知成分。

不过问题在于,鹦鹉对语言的理解与人类存在本质差异。

它们更擅长将特定声音与具体行为、物体建立联系,而非理解词语的抽象含义。

就像训练有素的警犬听到”坐”会立即执行指令,但并不理解这个音节背后的语法结构。

日本京都大学的研究团队曾设计过精妙的双盲实验:当鹦鹉说出”想要苹果”时,实验人员有时会递上香蕉。

结果显示,多数鹦鹉会继续重复指令直至得到正确物品,却不会主动更换词汇表达需求。

这说明它们的语言使用更多停留在条件反射层面,尚未形成真正的符号化思维。

但自然界总是充满惊喜。野生鹦鹉群体中观察到的某些现象,似乎暗示着更深层的交流可能。

澳大利亚的葵花凤头鹦鹉会发明独特的鸣叫作为个体标识,非洲灰鹦鹉在野外能用不同叫声区分猛禽类型。

这些表现都指向一个令人兴奋的方向,鸟类或许具备构建原始”方言”系统的潜力。

更有趣的是,当被人类饲养的鹦鹉发明新词汇时,往往选择与原始发音存在音位关联的词语,比如把”water”说成”wawa”。

这种语音流变现象,与人类幼儿的语言习得过程惊人相似。

站在进化论的视角来看,鹦鹉的语言天赋其实是它生存智慧的副产品。

在茂密的热带雨林中,模仿其他动物的叫声既能吓退天敌,也能骗取食物。

而群居习性带来的复杂社交需求,则催生了精密的声音识别系统。

当这些演化优势遇上人类社会的语言环境,就碰撞出了令人啼笑皆非的”对话”场景。

说到底,鹦鹉模仿人类说话,本质上和它们模仿风雨声、猴群叫喊没有区别,都是生存本能在新环境中的延续。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论