来源公众号:全育科教+ 作者:涂影

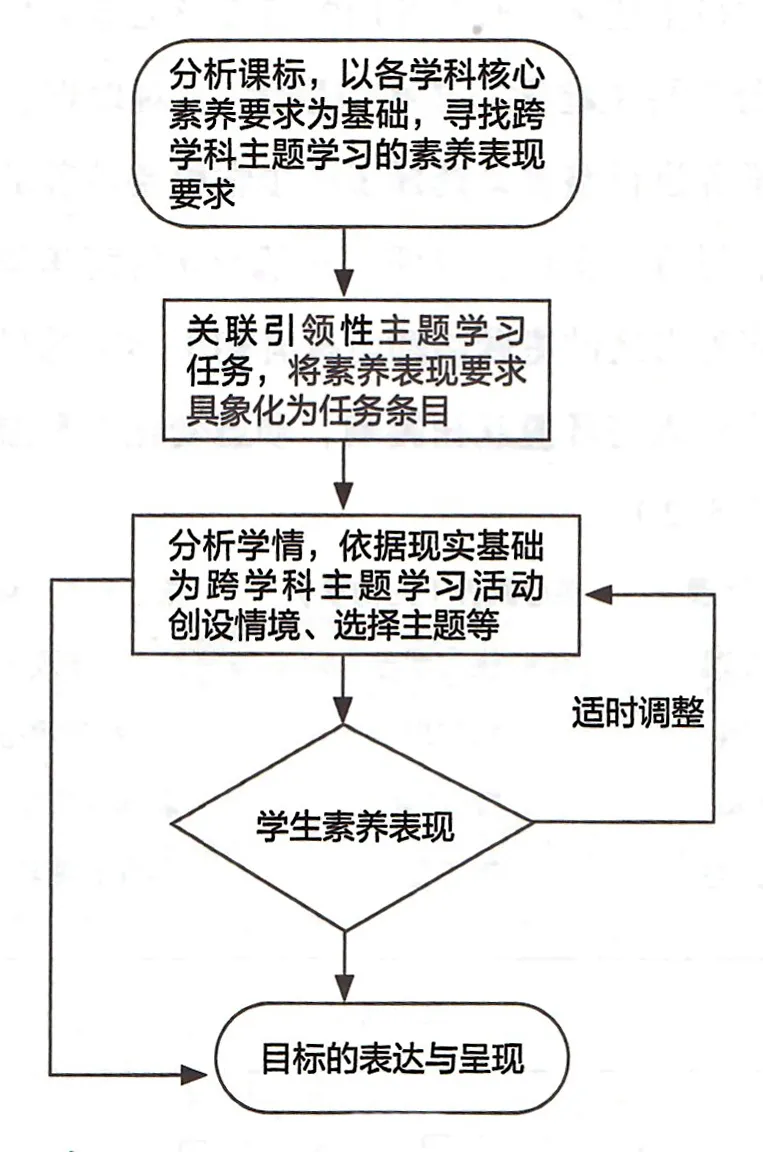

今天和大家一起深入探讨如何设计跨学科主题学习的目标。想象一下,如果我们带学生去爬山,有人只喊”我们要登顶”,却不说路线、不带地图,孩子们要么会半途而废,要么会走错岔路。而好的目标设计就是我们的“智能导航”——它决定了我们往哪里走、怎么走,以及最终能收获什么。接下来,我们将从目标的三大依据、设计的四大要点、表述的关键方式三个部分,结合真实案例,拆解这个“智能导航”的核心内容。

1

确定目标的三大依据

——为何这样定?

1. 核心素养:确定目标的价值根基

跨学科学习不是“大杂烩拼盘”,而是通过学科融合,让学生像拼图一样整合知识,最终拼出核心素养的全景图。比如,物理课标中的“节能环保小屋”项目,目标不仅是教学生能量转化原理,更要让他们通过设计模型,理解科学与环保的关系,培养“用知识改变世界”的责任感。

北京三帆中学的”水与生活”项目也很有代表性。地理老师带学生测水质,生物老师教显微镜观察微生物,化学老师指导净水实验,三个学科像三股绳索,共同拧成“人与自然和谐共生”的大观念。有个学生在成果展上说:”原来我随手倒掉的颜料废水,会让池塘里的鱼虾变异。”看,这才是素养目标的魔力——知识会遗忘,但用知识改变世界的信念会扎根。

这些案例告诉我们:目标必须直指素养,让学生从“学知识”走向“用知识”。当老师们设计目标时请反复问自己:这个项目十年后还能给学生留下什么?是记住几个公式,还是养成解决问题的思维方式?记住,核心素养不是贴在墙上的标语,而是埋在学生心里的种子。

2. 任务驱动:让目标从抽象走向具体

没有任务的目标就像没有台阶的楼梯——学生知道终点在哪,却不知如何攀登。某小学“学做一道菜”的劳动项目,使家长群里炸锅了:有的孩子切伤手指,有的把糖当盐放,最离谱的是有个小组直接点了外卖冒充成果!复盘发现问题出在目标设计:老师只写了独立完成一道菜品,却没分解步骤,而且忽略了劳动课标中强调的“营养搭配”“家庭责任感”等素养,最终导致活动流于形式。

任务分解是目标的骨架,它让学习过程有抓手,结果有支撑。反观北京三帆中学的”水与生活”,目标拆解堪称教科书:第一阶段”设计三种净水方案”培养工程思维,第二阶段”检测社区水质”训练科学探究,第三阶段”给市长写建议信”塑造公民意识。每个任务都是垫脚石,让学生够得着、爬得上。最让人震撼的是学生自制的”净水器”,用矿泉水瓶、纱布、活性炭组成的装置,竟让浑浊的泥水变得清澈——当孩子们欢呼着把净水器送给环卫工时,劳动教育、科学素养、社会责任全部落地生根。

3. 学情分析:让目标贴着学生的需求生长

目标不能“闭门造车”,必须扎根于学生的真实土壤。三帆中学设计“中国古代历史人物”项目时,发现初一学生对历史人物兴趣浓厚,于是将目标定为“学习古人精神,树立正确价值观”。学军小学的“清河坊·访河坊”项目,则根据小学生爱探索的特点,设计了“搜集街区信息”“介绍河坊文化”等目标。这启示我们:目标设计需要“蹲下来”,用学生的眼睛看世界——他们喜欢什么?困惑什么?需要什么?答案藏在课堂互动、问卷调查甚至一次随意的聊天中。

有个小技巧:在教室放”问题收集箱”,让学生匿名投递好奇的问题。上学期有学生问:”为什么学校池塘冬天会结冰,喷泉却不会?”这直接催生了”校园水体研究”项目,地理、物理、生物老师联手带着孩子测水温、查管道、画热力分布图。学生提出的问题,往往蕴含着最好的教学目标。

2

目标设计的四大要点

——如何设计得更科学?

1. 真实情境:让目标“接地气”

脱离真实情境的目标,就像无根的浮萍,而紧密结合当下生活的目标,则是有根之木、有源之水,能够激发学生的热情与潜能。比如济南某校的“城镇化变迁”项目,以家乡发展为背景,学生通过分析人口、经济数据,理解城镇化的概念。这一设计巧妙地将“国务院批复济南新旧动能转换区”的时政热点,转化为学生可触摸的学习任务。再如“我给动物做标签”项目,针对二年级学生对动物体重的好奇,设计了“制作标签”“对比质量单位”等目标。真实情境是目标的催化剂——它让知识从课本跳到生活,让学习从被动变为主动。

2. 问题导向:用驱动性问题串联目标

好的目标必须包含一个“钩子”——驱动性问题。学军小学的“挑战300元24小时游玩计划”,目标是通过设计游玩方案,让学生综合运用数学、地理等知识。这个问题既具体(预算有限)、又开放(方案多样),学生需要计算交通费用、规划路线、评估时间成本,最终在解决问题中发展“自主规划”能力。再看某校失败的“学做一道菜”劳动项目,正是因为缺乏明确的驱动性问题,导致学生只关注“做菜”的结果,却忽略了过程中的学科整合与素养培养。驱动性问题是目标的灵魂,它让学生从“跟着做”变成“主动想”。

3. 学科融合:既要“跨”得开,又要“融”得深

跨学科不是简单的“A学科+B学科”,而是找到学科间的连接点,让知识在解决问题中自然流动。例如“校园清凉地数据地图”项目,是让学生基于校园真实的生活环境来制作地图,数学知识用于数据分析,地理技能用于地图绘制,以这样的方式让学生明白地图的制作不是随意的,更不是凭主观感觉决定的,最终目标指向“用数据说话”的大概念。跨学科目标的精髓在于“跨界不越界”——既要打破学科壁垒,又要确保每个学科的核心价值不被稀释。

4. 成果可见:让目标“看得见、摸得着”

抽象的目标需要具象的成果来验证。例如“新闻单元教学”项目,最终目标是制作一份新闻报纸,学生需经历采访、写作、排版等环节,最终作品既是学习成果,也是评价依据。再如”校园小微水体改造”项目:初期成果是水质检测报告,中期是3D建模方案,终期是施工效果对比图。成果是目标的镜子——它照出学生的成长,也让教师反思目标的合理性。

3

目标表述的关键方式

——如何说得清楚、做得明白?

1. 以学生为主体:把”老师要”变成”我能行”

请对比两种表述:

A. “通过本项目,使学生掌握数据处理技能”

B. “你将化身校园侦探,用温度计收集数据,像科学家一样发现隐藏的规律”

显然后者更有吸引力!重庆某校的”我爱校园”项目目标就写得很妙:”用你的双脚丈量操场,用你的巧手搭建模型,成为校园空间规划师!”这种表述像游戏任务指引,让学生自动带入角色。有个孩子课后说:”我测篮球场时,突然发现数学书上的比例尺真的有用!”

目标的表述不能是“教师要教什么”,而应是“学生能做什么”。如“诗乐舞”项目的目标:“学生能改编诗词并配乐编舞,形成创新艺术作品”。好的目标表述像剧本——学生是主角,动词是情节,素养是结局。建议大家多用”挑战者””探险家””设计师”等角色标签。比如把”培养团队合作能力”表述为:”你将与队友组成特工小组,在48小时内破解校园噪音之谜”。试试看,保证学生眼睛发光!

2. 阶段衔接:从“总目标”到“子任务”的层层递进

跨学科学习往往周期长、环节多,目标需要像乐高积木一样环环相扣。

上海某校的”百年建筑探秘”项目,目标分解堪称艺术:

侦察阶段(2周):拍摄建筑细节,建立”问题档案”

解码阶段(3周):查阅地方志,采访老居民

创造阶段(2周):用比较专业的软件设计修复方案

守护阶段(持续):组建建筑保护志愿者联盟

这种设计就像打游戏通关,每个阶段都给予即时反馈:完成侦察任务解锁”观察家徽章”,提交修复方案获得”城市规划师认证”。有个女生在阶段总结里写:”原来破旧的门廊雕花里,藏着1921年的航运故事。”

建议大家用进度条思维设计目标:低年级设置每日任务(如”今天找到三种落叶”),高年级设置周任务(如”绘制社区绿地图第一阶段”)。永远要让学生看得见下一步,心中有一个只要努力了就能实现的小目标,这样才能让学生在不知不觉中完成最终的大目标。

3. 价值融合:专属目标与通用目标的“双螺旋”

“专属目标”解决具体问题,“通用目标”指向核心素养。例如在苏州某校的“菜市场经济学”项目中,目标表述充满智慧。

专属目标:会计算蔬菜价格波动曲线、撰写摊位优化建议书。

通用目标:培养“人间烟火最抚人心”的同理心、练就“发现问题背后的问题”的思维习惯。

这种”显性+隐性”的双目标设计,让学生收获多维成长。这种“双螺旋”结构,让目标既有“脚踏实地”的实操性,又有“仰望星空”的价值观。

建议大家用冰山模型来表述:水面上的20%是知识技能(如说出三种节水方法),水面下的80%是素养情怀(如养成珍惜每一滴水的习惯)。某校的“校园植物身份证”项目就深谙此道,当学生扫描二维码后,不仅显示植物学知识,还会弹出”请温柔对待我”的语音提示——这样的目标设计,才真正体现了立德树人。

4

结语:目标设计是一场“以终为始”的旅程

跨学科主题学习的目标设计,本质是一场“以终为始”的思维革命。它要求我们跳出学科边界,用核心素养的望远镜看清远方,用任务分解的显微镜聚焦当下,再用真实情境的万花筒点燃学生的热情。这些优秀案例都在告诉我们:好的目标,不仅是学习的起点,更是成长的见证。愿我们在设计目标的路上,既能成为严谨的工程师,也能化身浪漫的诗人,为学生搭建一座通往未来的桥!

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论