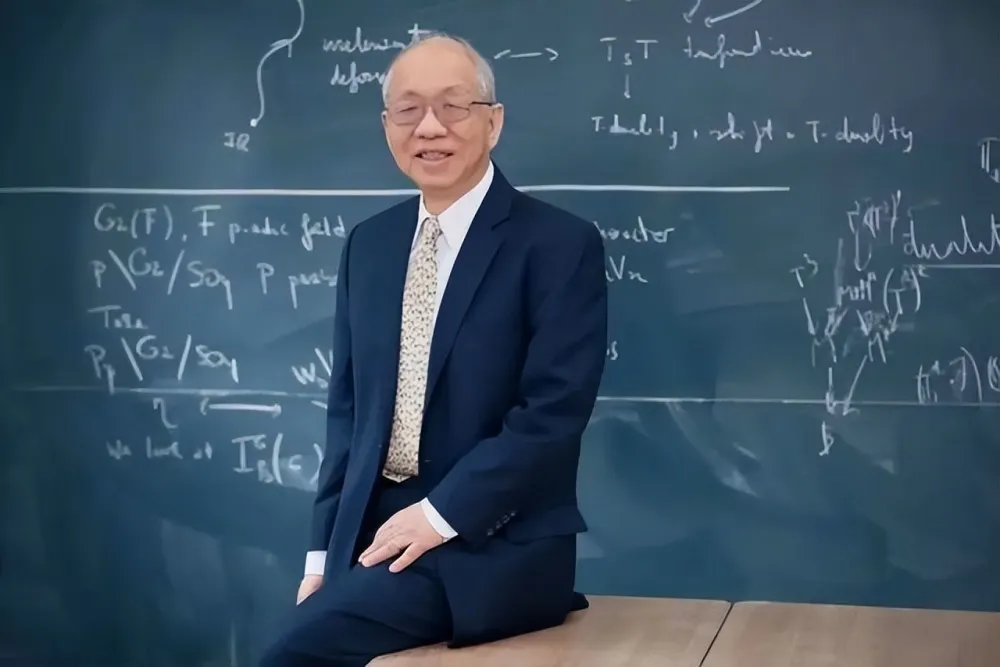

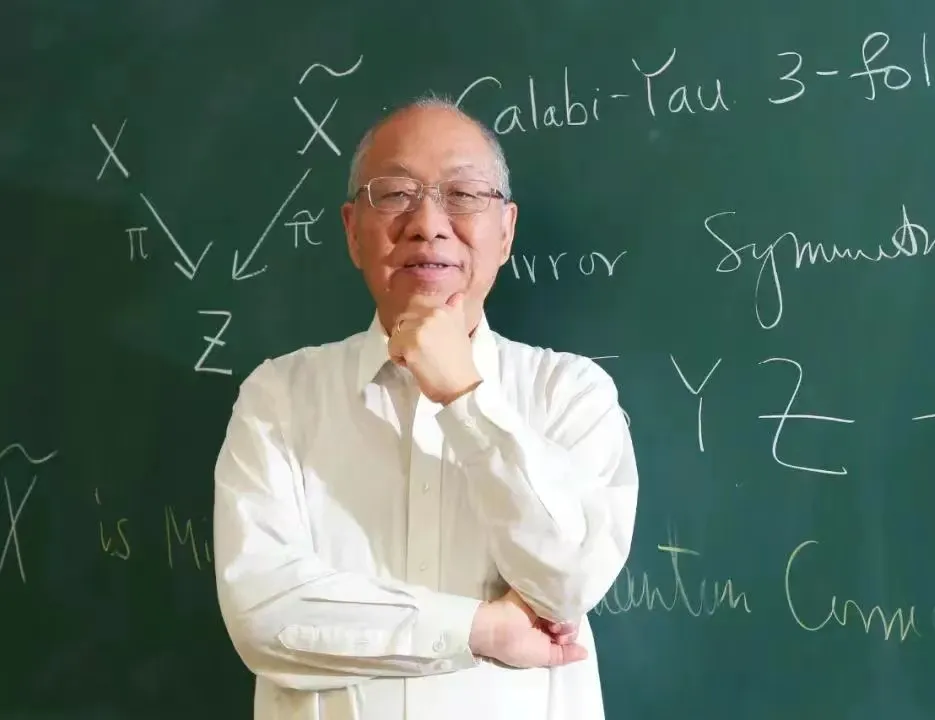

来源公众号:思维智汇 作者:丘成桐

日前,首位华人菲尔兹奖得主、清华大学讲席教授丘成桐率领中国数学界发出倡议:申请在中国主办2030年国际数学家大会(ICM2030)。

国际数学家大会是国际数学界规模最大、水平最高的大会。他希望,2030年在中国举办国际数学家大会能成为一个标杆,激励年轻人做出世界第一流的工作。

丘成桐一直十分关心中国的基础教育和年轻人的成长。在2月新出版的《我的教育观》一书中,他用70多年的成长经历深度解读了教书育人、个人成长之道。

透过丘老的个人经历和人生智慧,我们或能窥见教育的真谛和力量。

01

要帮助孩子建立思考的能力

我的父亲学问很好,他曾任教于香港中文大学的前身崇基书院。他虽非数学家,但我能成为数学家,现在又专注于数学教育,在很大程度上是受到他的影响。

幼时的丘成桐与父亲

10岁时,父亲教我古文,第一篇是《礼记·檀弓下》的《嗟来之食》,第二篇是陶渊明的《五柳先生传》。后来我才知道父亲的深意,他在教我做人的道理。第一篇告诉我们做人的尊严,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;第二篇描述陶渊明“好读书,不求甚解”。研求之乐,使我一生受用不尽。

看书不要因为看不懂,便觉得没用。其实一本书,看三次甚至十次都是正常的。有深度的书,无论是哲学、文学、数学还是理论物理等,看一遍不行,往往要看好几遍才能理解。

记得10岁时,父亲让我看《红楼梦》,第一次看,尤其是对于男孩子而言,是很枯燥的。但是看到第三遍、第四遍时,我开始了解它的内容,父亲去世之后再看,感触便很深了。

《红楼梦》这本书至今我看了差不多十遍,觉得很有意思。所以,有的书不是你看了一遍就能吸收进去的,尤其是有深度的书,你要耐心了解它的结构和内容。

从小看父亲研究和撰写哲学书,边讨论边下笔,那个情景深深地印在我的脑海里。虽然我自己不从事哲学研究,但是多年来整理他的遗作,对我还是有着潜移默化的影响。

哲学思想总是在不断的争论中改变,这一点对我做学问很有启发。我在看书的过程中,也慢慢完成了对很多问题的思考。假如不看这些书,我不太可能有这些想法。我看事情和做学问都是比较融会贯通的,基本上所有我能够了解的学问,我都想学习。我也念工科、物理、文学、历史,这些书我都看,这些学问融汇在一起,对我产生了很重要的影响。

1979年,丘成桐获得加州年度科学奖(California Scientist of the Year)时与母亲的合影。

我建议家长让孩子拓宽眼界,培养孩子的创造能力,并且养成开放的心胸,能够接受不同的想法。多看书,看不同的书。帮助孩子建立思考的能力,不要什么想法都从一个模子里刻出来,要学会从不同角度看问题。我们需要将东西方思想融合起来,这是很重要的一点。

家长培养小孩子养成阅读习惯很重要,不只是看学科里面的书。譬如孩子数学很好,他就喜欢看数学的参考书,但你也不妨鼓励他看看小说、计算机、名人传记等类别的图书。

我从伟大学者的传记中受益匪浅。举例说,我14岁时看到一篇很短的文章,才知道中国出了一位享誉国际的几何学家陈省身先生。读到杨振宁、李政道拿了诺贝尔奖,少年的我激动万分。阅读爱因斯坦、狄拉克的传记也是很好的学习,从他们探索大自然的一生中可以学到很多东西。

02

学数学,一定要让学生学数学史

我从小就听父亲讲哲学史,所以对哲学留下深刻的印象。哲学始终是一门指导科学的学科。从古希腊开始,数学就是哲学的一部分。2600年以前,早期的希腊数学家首先都是哲学家,他们用哲学的观点来推动数学的发展。

在哲学出现以前,因为缺乏推导的方法,数学没有办法推进。古希腊人提出了“三段论证”,使我们懂得如何用逻辑的方法推导定理,这些都是从哲学的看法开始的。

不只如此,哲学是一门很宏观的学问,它不单研究一个个小问题,也研究哲学跟其他学科的关系,从这些关系中走出一条新的思路和方法。这一点对于数学家和理论物理学家都很重要。基本上,理论科学都与哲学有着密切的关系,能够沟通融汇两者,才能成为一个伟大的科学家,从古至今都是如此。

阿基米德、牛顿、费马、高斯、黎曼、麦克斯韦、爱因斯坦,他们的成就都与哲学有很密切的关系。对于以科学的眼光看世界,他们有不同的哲学观点。例如,牛顿说时空是静态的,人们就这种观点辩论了很久。光是粒子还是波,也从哲学的观点有很多讨论。

他们从哲学的观点讨论时,也加上了很多重要的实验观点。数学研究也包含许多哲学的看法,例如在研究几何的时候,不能单用线性的看法,要多用非线性的观点。这些基本上都是与哲学有关的。

有些讨论最初不见得跟数学有直接关系,但是到最后又跟数学产生了密切的联系,数学的大发展也因此产生。

每一次数学的跳跃总是伴随着哲学观点的变化,譬如在20世纪初期,几何的研究主要是跟拓扑学有关;到了20世纪中期,几何跟非线性微分方程的关系变得密切,人们见证了里程碑式的发展,很多重要的问题因而得到解决。

我在很早的时候,便从读历史中领悟到一种方法,那就是必须总结历史教训,回望过去,放眼将来。所以在数学研究中,我非常重视大数学家的看法。三四百年前的伟大数学家,如费马、牛顿、欧拉等人,他们的思想仍然影响到今天。我们不去深究融汇他们的思想,这是很不幸的。

我希望学生学习数学史,让他们晓得伟大数学家的想法是怎么来的,从而思考他们以后的路要怎么走,我在培养这种文化。很多学生因为数学史无助于解题,也无功于考试,就不想学,但其实数学史最终会变得重要,只是短期内看不到而已。

要知道大学者的成功,都和他们善于学习前人有关。牛顿说他是站在巨人的肩膀上,这是实实在在的。假如我们不了解巨人们想过什么、做过什么,我们站在巨人的肩膀上恐怕很成问题。

03

学会选取有意义的问题,

比刷难题更重要

一个人的人文修养影响到我们对学问的看法,我想很多人不大了解这一点,以为考试才是最主要的。

数学上有些重要的问题,解决了能够影响几十年;也有些问题虽然很难做,但即使解决了人家也不在乎,因为没有触及到数学的核心部分。怎么选取有意义的问题,其实跟文化修养有密切的关系。

我观察到很多同学花了好几年功夫还在琢磨高考的题目,坦白讲,我还没看到哪个高考题目与数学(研究)有很大的关联。

如何选取重要的方向,对学者而言,是一个很重要的挑战,这与一个人的文化修养有很大的关系。

1983年8月,在波兰华沙国际数学家大会上,丘成桐获得菲尔兹奖,是首位华人得主,此后,许多不熟悉数学的人也开始认识他。

我的目标是培养最尖端的学者,就好像一个雁群向南飞,需要有个头雁,其他的雁自然会跟着飞。头雁很重要,我的主要目标是培养能带领一批学者做尖端研究的领军科学家。

培养领军学者,遇到最大的困难是家长们急功近利,老师们也迎合家长的口味。教育领域的很多成规也差不多如此,很少是为了培养最尖端的学者而设计的。

培养世界一流的学者并不容易,一流的师资很重要。目前,优秀的中学教师更多以竞赛和高考为主,通过刷题,在考试中获到最高分。然而,伟大的数学家和科学家的目标是要研究数学及基础科学中最有意义、最核心的部分,刷题对此毫无帮助。

至于家长,能够让孩子们念书就够了,不需要过多的指导。譬如来讲,有家长担心孩子们念英文有问题,但我们要跟全世界最好的数学家竞争,孩子们要看得懂英文的书本,这并不是说英文比中文更优先,而是没有办法的事。学生们一定要学英文,要学得好,同时要能够将自己的想法用英文表达出来。

最怕的是有些家长希望孩子们赶快做生意、赚钱,要求学生放弃科研,走不同的方向。结果是学生既没学好,也赚不了钱,遇到很大的困难。

家长们要做的其实是,让孩子们对学问有兴趣。我的父母从来没有期望我念一门学科,就为了能有份很好的收入。所以我很安心地学数学,不必担心来自父母的压力。

许多家长认为,孩子读书读得好,是家长的光荣,家长之间就难免竞争,看谁的孩子更出色,这给孩子们带来无形的、无关紧要的压力,让孩子们觉得念书是为了家长的面子,这是很不好的影响。读书应当出于对学问的兴趣,不是为了家长的荣誉,也不仅仅是为了升学,这是一个很重要的事。

04

逻辑思维训练必不可少,

培养学生的发问能力也很重要

作为一个科学家,逻辑思维当然是最重要的,没有逻辑思维,不能够深入的理解问题。我为什么要讲这个?很多人认为中学的时候教平面几何不重要,因为平面几何得出来的定理,与我们以后的研究没有太大的关系。但是整个中学的数学教育中,对逻辑思维训练最多的就是平面几何,公理化的方法要求一条一条地推导出所有定理。

培养逻辑思维是第一部分,第二部分要学习不同的技巧。中学里头的基本学科,比如代数、组合数学、各种公式等等,都是最基本的技巧,没有这些技巧,做不了更深入的学问。

有了这些基本技巧之后,可以自己提出一些问题,开始创造、探索一些有趣的方向。这些问题,不一定很有深度,但这是培养创造力的开始。中国学者之中,能完成开创性工作的数学家或者物理学家,还是比较少,这就是因为我们对创造力的训练不够。有能力提出自己的问题,是第一步。

学生不敢发问,是一个重要的问题。我们的中学教育,尤其数学,喜欢刷题,用同样的方法不停的训练,孩子们变得不敢走一条与众不同的路,这是极大的伤害。我发现,经过中考、高考反复刷题的洗礼,学生们失去了对于学问的兴趣。

18世纪伟大的数学家高斯在17岁的时候,做了一个很有意义的事情,用圆规、直尺构造一个正十七边形,他觉得很有趣,用了十多种不同的方法,这个事情对他以后的学问有相当大的影响。

解决一个问题,通常有很多不同的路,其实应当鼓励我们的学生尝试,不能讲老师认为最好的,就强迫他走,重复训练,反而导致学生不敢走其它的路,甚而对于探索其它的路完全没有兴趣了。这是我们的教育所缺乏的。

05

寻孔颜乐处

不过话说回来,一个人的学术兴趣也是需要培养的,从小学开始到中学、大学、研究院,兴趣是动态的,一直在改变。

向前走的时候,你看到一座小山,觉得风景不错,但是你看不到小山后面还有大山。翻过这座大山,后面还有更大的山。登上大山,眼前便是海阔天空,一望无际。因此兴趣是要长期培养的,不能说今天我看到的就是我一辈子的兴趣。

我的兴趣在数学,但数学的方向很多,兴趣随着修为的进步而改变。有人改变研究方向以迎合别人,我不赞同这样的做法。我认为方向的改变应该是因应研究的内容而嬗变的,是个自然而然内蕴的过程。

做学问要有自己的看法和节奏,认定这条路走下去是丰富的、光明的,能够解决大批数学问题。数学研究如此,物理研究也是如此。当初爱因斯坦研究相对论,遇到很多很多困难,但他始终认为这是条正确的路。

从1905年到1915年,他花了十年时间,其中经历了许多观念上的改变,还有无数错误,最终完成了广义相对论这个伟大构想。从学问本身出发改变想法是再自然不过的,但我们不能够因为要拿“帽子”或者迎合别人,就改变自己的方向。我希望年轻人能够坚持初心,不受外力干扰,不屈不挠地在求真的道路上挺进。

当年我在香港学习的数学,跟去伯克利后看到的数学大异其趣,因此对数学的看法也不同了。要有自己的看法,而看法是会改变的,因为你对真理的了解也在不停地改变。

我之前整理出版了父亲的哲学著作《丘镇英先生哲学史讲稿》。书里面讲得很清楚,我们要弄懂哲学思想的起源、变化,以及如何批判它,这三点对于做学问非常重要。在这本书的开篇,父亲引用了《文心雕龙·诸子篇》中的一句话,我至今都记得很清楚:

标心于万古之上,而送怀于千载之下。

“标心于万古之上”是说,我们的胸怀要像古代圣贤一样。这里的圣贤既可以是孔子和孟子,又可以是高斯和黎曼这些大数学家。“送怀于千载之下”,是说我们的抱负要远大,志在留名后世。

父亲还写了几副我印象非常深刻的对联,其中一副是寻孔颜乐处,拓万古心胸。

“寻孔颜乐处”即继承孔子和颜渊做学问的乐趣。孔子和颜渊都经历过穷苦日子,孔子还带了一大批优秀的学生。他们能体会做学问的大乐趣。“拓万古心胸”是讲心胸要宽广,看得高远。

这几句话对我一辈子产生了很重要的影响。在面对困难的时候,它激发了我的斗志,让我无所畏惧。我不追求阔气的大房子以及豪华的装潢。

我活了七十多年,感到很舒适,能够自由自在做自己的学问,带领一批才华横溢的学生,这实在是美妙的人生经验。尤其是我在少年班见到了一些初中生,他们初露头角,前途无限。我很喜欢和年轻人在一起,希望他们能够迅速成长,成为光芒万丈的学者。

本文核心内容来源于《我的教育观》,中信出版社2025年2月出版

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论