来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

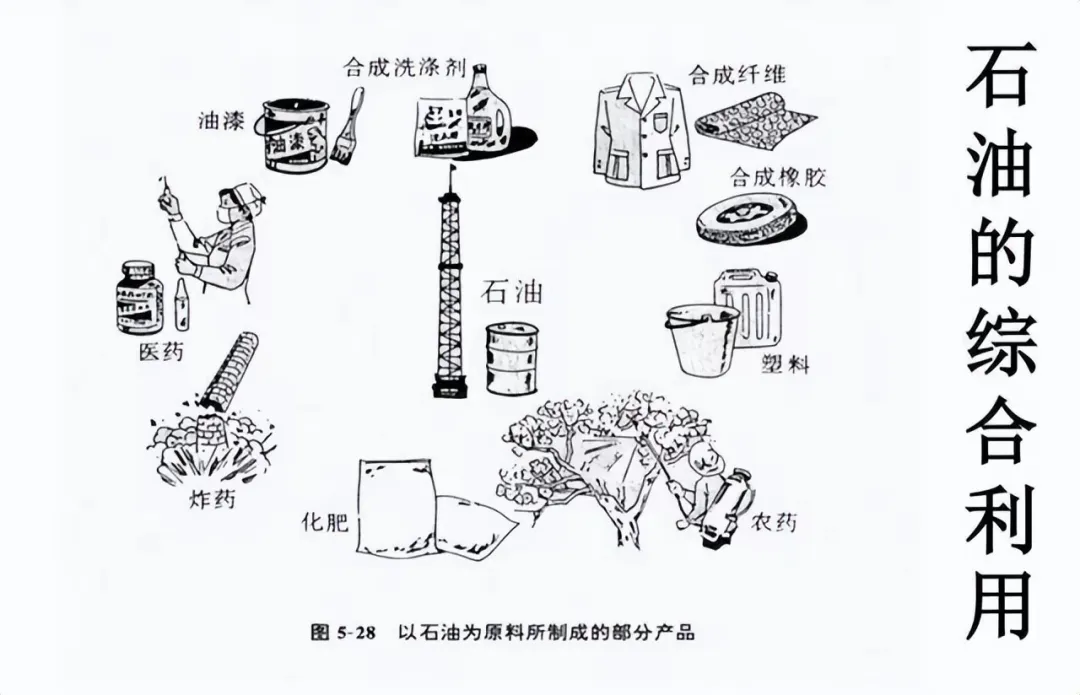

石油,这种被称为“工业血液”的黑色黄金,支撑着现代文明的运转。

从汽车的燃油到塑料制品,从化肥到化妆品,它的身影无处不在。

然而,关于石油的起源,科学界却存在一场持续百年的争论:它究竟是远古生物的遗骸转化而来,还是地球深部无机化学反应的产物?

如果答案是后者,或许意味着石油作为一种资源是取之不尽呢的。

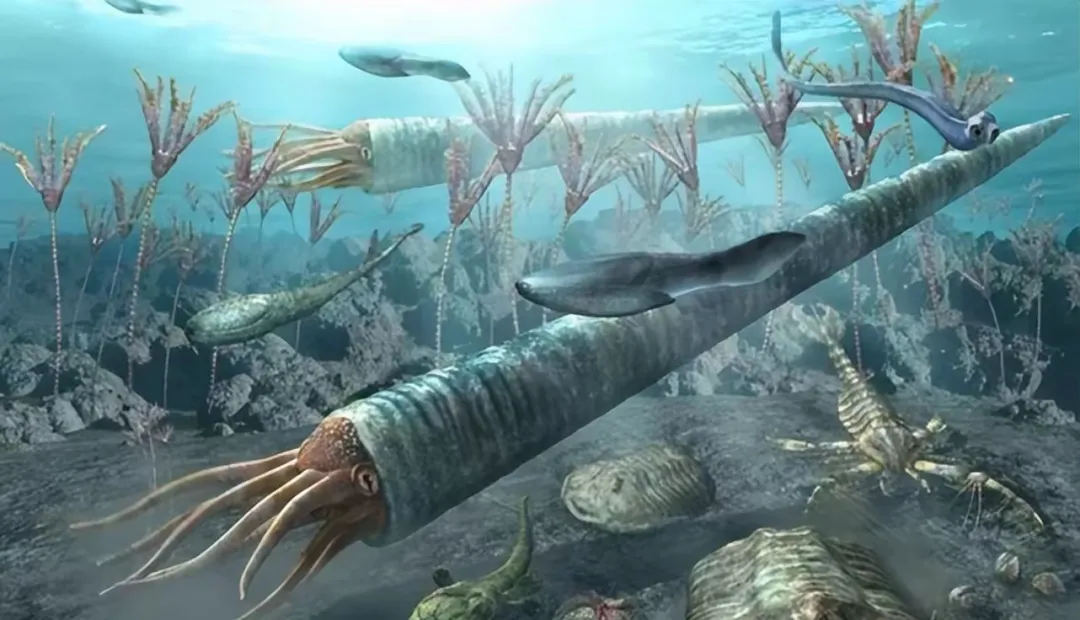

主流观点认为,石油的形成与古生物密切相关。

大约2亿年前的中生代,海洋中繁盛的藻类、浮游生物以及陆地上的植物死亡后,它们的遗体与泥沙混合,逐渐沉入海底或湖底。

随着地壳运动,这些有机质被深埋于数千米的地下。

在高温和高压环境下,历经数百万年甚至上亿年的热解与裂解,最终转化为碳氢化合物——石油和天然气。

支持这一理论的证据颇多。比如石油中检测到的生物标志化合物(如甾烷、植烷等),与古生物细胞膜中的脂质分子高度相似。

此外,全球绝大多数油田分布在沉积盆地中,而这些区域历史上曾是海洋或湖泊,为生物沉积提供了理想环境。

以世界最大油田——沙特阿拉伯的加瓦尔油田为例,其所在的波斯湾地区,正是古特提斯海的一部分。

该地区沉积层厚达数千米,完美契合了古生物成油所需的地质条件。

美洲石油带

然而,这一理论也面临质疑:如果石油完全依赖古生物遗骸,那么又如何解释某些油田储量远超生物碳总量的现象呢?

还是以加瓦尔油田为例,这个油田的探明储量超过700亿桶(约110亿吨),远远超过该地区古生物沉积下来的碳总量。

这似乎暗示,仅靠生物遗骸的转化难以支撑如此庞大的石油储量。

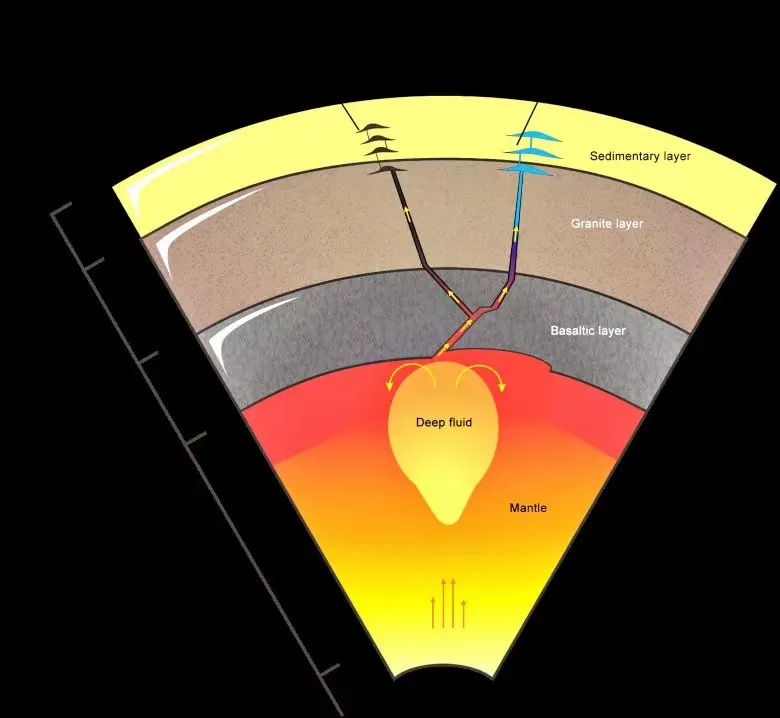

20世纪中叶,一种颠覆性理论横空出世:石油可能源自地球深部的无机反应。

俄罗斯地质学家尼古莱·库德里亚夫切夫提出,地壳中的碳元素在高温高压下,无需生物参与即可形成碳氢化合物。

这一假说后来被另一位科学家托马斯·戈尔德进一步发展,他认为石油是地幔中原始碳的产物。

来自地幔中的石油通过岩石缝隙向上渗透至地壳,并在特定构造中聚集到一起。

无机成油理论的支持者列举了一些特殊案例。比如,某些油田在开采数十年后,储量不减反增。

乌克兰的“白垩纪油田”位于火山岩地层中,与传统的沉积盆地环境截然不同,暗示石油可能来自深部地壳。

更引人遐想的是,如果石油真能通过地幔持续生成,那么人类可能永远不用担心石油枯竭的问题。

不过,这一理论目前仍属少数派。反对者指出,99%的油田位于沉积岩层,且石油中普遍存在的生物标志物难以用无机反应解释。

此外,实验室模拟地幔条件合成石油的尝试尚未取得决定性突破,无机成油论仍停留在假说阶段。

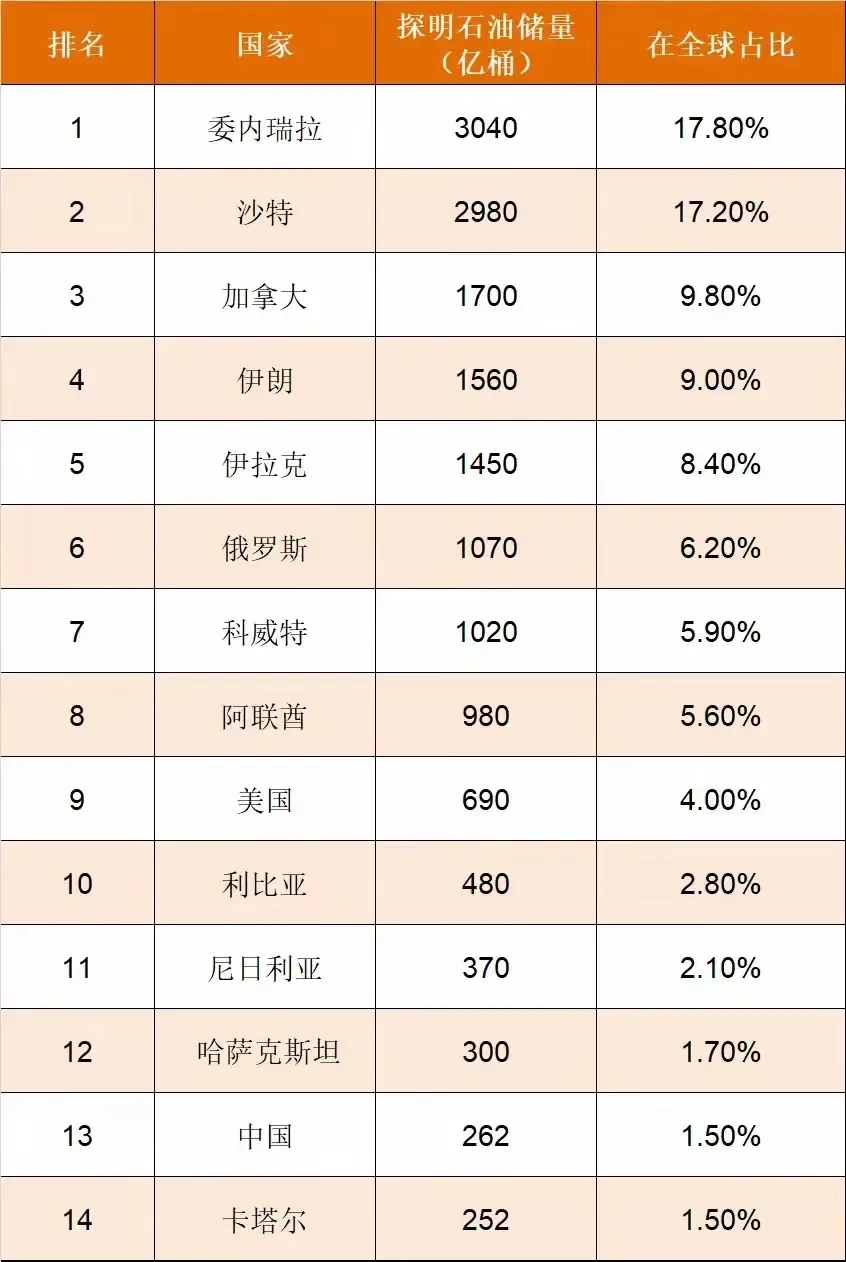

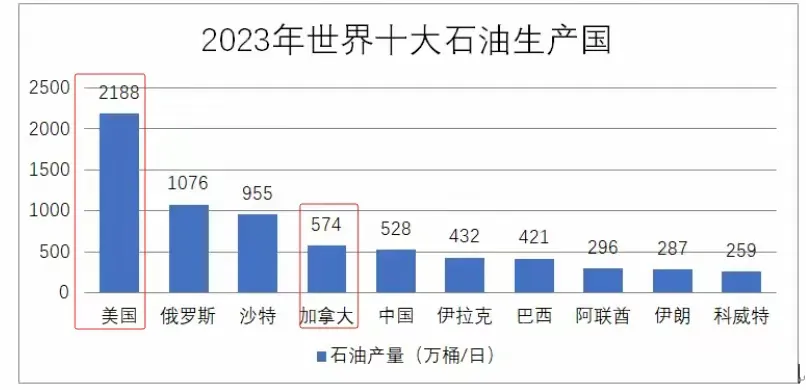

一个有趣的现象是,尽管全球石油消费量逐年攀升(2023年日均消耗约1亿桶),但已探明储量却从1980年的6670亿桶增至2023年的1.7万亿桶。

全球石油储量排名(动态变化)

这种“越用越多”的悖论,究竟是勘探技术进步的结果,还是深部石油源源不断补充的证明?

以美国页岩油为例,水力压裂技术的突破让原本无法开采的页岩层石油成为现实。

仅二叠纪盆地的产量,就从2010年的100万桶/日飙升至2023年的550万桶/日。

这显然与地幔无关,而是人类解锁了新的开采维度。

不过,在俄罗斯西伯利亚的某些超深钻井中,科学家确实观测到石油缓慢渗入的现象,尽管其规模远不足以支撑商业化开采。

无论石油源自何处,一个不争的事实是:人类消耗速度远超自然生成周期。

即便按无机生成论,地幔生成石油的速率也极可能无法匹配需求。

国际能源署(IEA)数据显示,全球已探明石油储量按当前消费水平仅可维持约50年。

石油的起源之争,本质上是人类对地球深部认知的缩影。无论是古生物的漫长转化,还是地幔的无机馈赠,这一黑色液体的故事远未终结。

在新能源尚未成熟的今天,珍惜现有资源、探索更高效的开采方式,或许比争论“永不枯竭”更有现实意义。

毕竟,即使石油真的来自地幔,人类能否等到它“再生”,仍是一个未知数。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论