来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

1835年9月,26岁的查尔斯·达尔文踏上了一座“地狱般”的岛屿。

他曾在航海日记中写道:“这里的地面布满黑色熔岩,植被稀稀拉拉,连空气都仿佛被烤炉烘烤过。”

但正是这片荒芜的土地,让他摒弃了“上帝创造万物”的信仰,孕育出颠覆人类认知的进化论。

这座岛屿,便是加拉帕戈斯群岛——一个看似贫瘠却暗藏生命密码的“演化实验室”。

加拉帕戈斯群岛的诞生,源自数百万年前的火山喷发。

它孤悬于东太平洋,距离南美大陆约1000公里,如同一艘被遗弃的“生命方舟”。

然而,正是这种地理上的隔绝,让岛上的生物走上了一条独特的进化之路。

比如,这里的象龟可以长到1.5米、重达400公斤,寿命超过百年。

而南极企鹅也竟能在此处生存,要知道,这里可是位于赤道附近。

秘鲁寒流带来的冷海水将群岛“浸泡”在平均20℃的凉爽气候中,形成了寒带与热带物种共存的奇观。

达尔文初到群岛时,曾对岛上的生物感到困惑:为何不同岛屿上的象龟龟壳形状各异?

有的像倒扣的铁锅,有的却像隆起的马鞍?

后来他发现,这些差异与各岛的植被分布有关。

比如,干旱岛屿的象龟演化出高耸的龟壳,以便伸长脖子啃食高处的仙人掌。

而湿润岛屿的龟壳低矮,方便它们在密林中穿行。

这种“适者生存”的法则,在他心中埋下了自然选择的种子。

真正让达尔文顿悟的,是一群不起眼的小鸟——达尔文雀。

这些雀类虽同出一源,却在不同岛屿上演化出13种不同的喙型。

有的细长如镊子,适合啄食树皮中的昆虫;有的粗短如钳子,能轻松压碎坚硬的种子。

达尔文意识到,环境压力迫使它们分化出适应特定食物来源的特征,而这种分化正是物种演化的关键证据。

他曾在笔记中写道:“这些微小差异的意义,或许远超所有解剖学家的想象。”

更令人惊叹的是,群岛上的生物似乎“忘记”了对人类的恐惧。

海狮慵懒地躺在游客脚边,海鬣蜥旁若无人地爬过镜头,弱翅鸬鹚甚至放弃了飞翔能力,转而用短小的翅膀划水捕鱼。

达尔文在《小猎犬号航海记》中感叹:“这里的生物仿佛从未见过人类,它们将我们视为岩石或树木的一部分。”

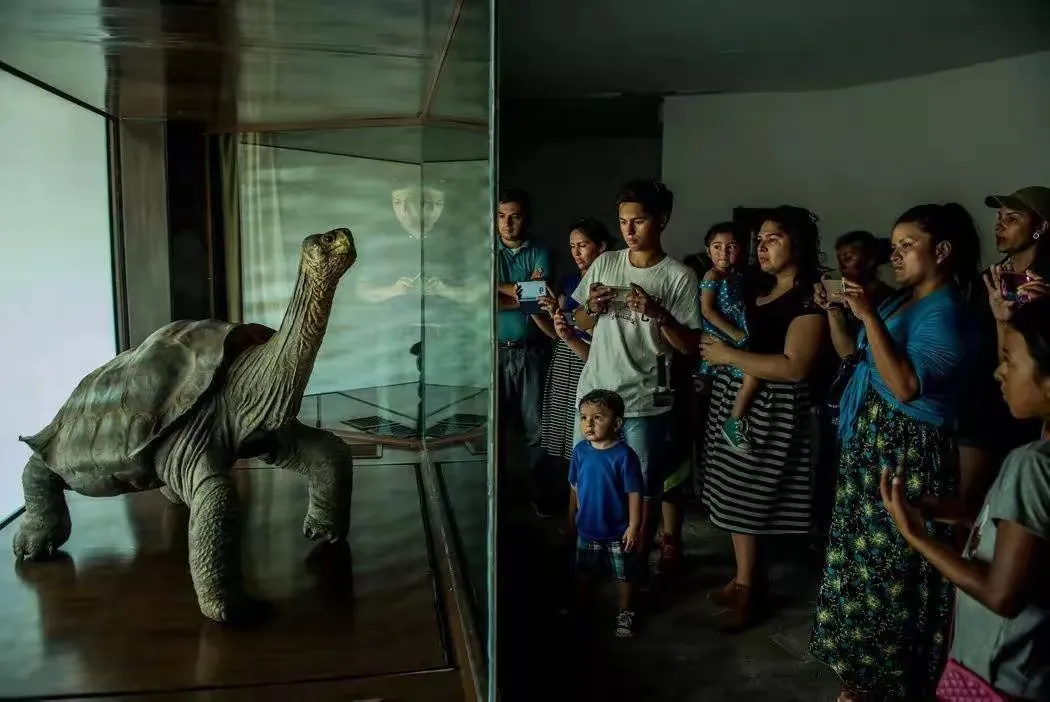

然而,这座“演化实验室”也曾遭遇危机。19世纪的捕鲸船为获取鲜肉,将超过20万只象龟塞入船舱,导致多个亚种灭绝。

1971年,人们在平塔岛发现了最后一只平塔岛象龟“孤独的乔治”。

尽管科学家尝试让它与其他亚种交配,但直到2012年乔治自然死亡,这一物种仍未能延续。

如今,它的遗体被保存在圣克鲁斯岛的达尔文研究站,成为生态保护的警示碑。

为避免外来物种入侵,游客入岛时需接受检疫犬的严格检查,连鞋底的泥土都不能残留。

科学家还将象龟蛋集中孵化,待幼龟长到5岁、具备抵御老鼠的能力后,再放归野外。

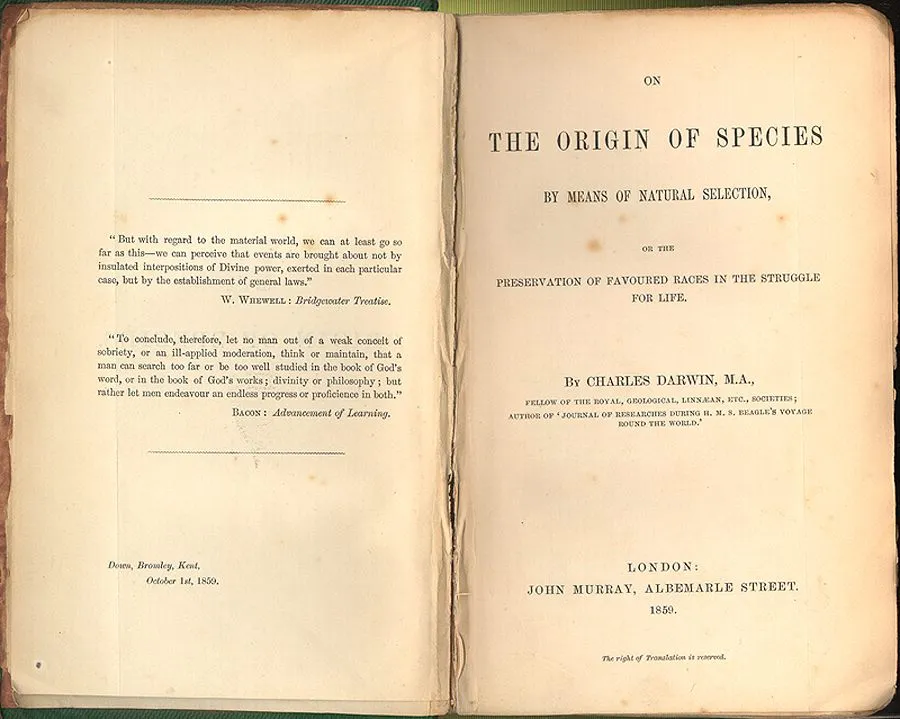

达尔文在加拉帕戈斯群岛停留的短短五周,彻底改变了人类对生命起源的认知。

在登陆该岛24年后,达尔文终于出版了他那本轰动世界的《物种起源》。

如今,加拉帕戈斯群岛仍在对科学发出邀请。

基因测序技术让科学家发现,海鬣蜥的盐腺能过滤海水中的盐分。

而弱翅鸬鹚的翅膀虽退化,却拥有比其他鸬鹚更强大的潜水能力。

这些发现不断印证着达尔文的猜想:进化从未停止,它只是换了一种方式继续书写生命的故事。

但这座群岛的意义远不止于此。它就像一面镜子,映照出地球生命的韧性,也暴露出人类的傲慢与脆弱。

当游客漫步于熔岩滩,与史前生物四目相对时,或许会想起达尔文的那句话:“生命以此观之,何其壮丽!”

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论