作者:赵欢(安徽省合肥学院)

问:饱腹感是通过什么控制的?有没有什么分子能增加我们的饱腹感?这样减肥也不痛苦了。

答:这可真是个好问题。我也是因为类似的好奇,所以在博士阶段的学习中,选择了进食控制与能量稳态的方向。

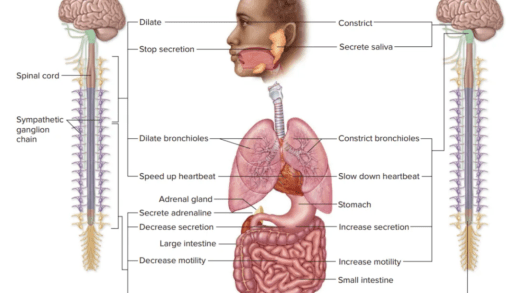

大多数人到成年后的体重是相对稳定的,尽管我们每天吃的食物喝的饮料热量含量可能相差很多,但是通常情况下,我们的身体可以很好地匹配能量摄入与能量支出,从而维持相对平稳的体重,这得益于一个精密复杂的调控系统。经典理论认为,这个调控系统主要包括分布于众多内脏器官的迷走神经(the vagus nerve),以及位于脑干(brainstem)和下丘脑(hypothalamus)的2个主要中枢,并有感觉系统(sensory system),认知系统(cognitivesystem)和奖赏通路(reward pathway)的参与。

日常语境下的“饱腹感”在科研中包含2个方面的内容:一个是在进食过程中饥饿感逐渐消退,产生“饱了”的感觉,并中断进食,这个过程叫饱足(satiation),而另一个是在进食完成之后,持续的“不饿”的感觉可以一直维持到下一顿大餐开始之前,这个叫做饱腹(satiety)。2种“饱”都涉及一些共同的调控机制,包括感觉系统的适应,胃肠壁的机械感应,以及胃肠道分泌的神经肽和小分子等。

当饥肠辘辘的我们在食物的“色香味”刺激下开始进食时,往往第一口是最“幸福”的,随着进食的进行,同样的食物所带来的“美味”感会逐渐降低(例如甜食吃几口之后就开始觉得腻),这一定程度上是因为感觉系统首先开始发生适应,从而带来了第一层的饱足感;之后,随着足量的食物进入胃肠道,特别是主要容纳和机械性消化食物的胃,胃壁会发生拉伸,位于胃壁的机械敏感的神经元就会通过迷走神经的传入支(vagalafferents)传递“已有食物”的信号至中枢,进一步产生“饱”的感觉,这也是所谓“有情饮水饱”的生理基础吧;再之后,随着食物在胃肠道内被化学性消化,食物所包含的营养物质(如糖、脂质等)被肠道吸收,刺激肠道分泌一系列的神经肽和信号分子,通过迷走神经传递“已有能量”的信号至位于脑干和下丘的

中枢,与其他多种信息(包括反映身体能量储备,反映社交环境,反映资源可及度等信息)一起,抑制进食,最终带来一餐的终止。有意思的是,因为这个“饱足”的过程是由食物特定的感官特征和营养成分促成的,所以我们的“饱足”感也常常体现出“食物特异性”,就是说在一餐之内,我们可能对于具有某一种特征的食物已经“饱”了,但是对于具有另一种不同特征或营养构成的食物依然有食欲。英文有一种表达,叫“always have the room for dessert”(永远可以再吃点甜点),我们日常生活中也会有类似体会,比如在火锅大餐之后还能吃下冰淇淋,都是反映了饱足的这个特点。

有没有分子能增加我们的饱腹感?当然是有的,这里简要说说比较“有名”的3个:瘦素(leptin),胆囊收缩素(cholecystokinin,CCK),以及胰高血糖素样肽(Glucagon-like peptide-1,GLP-1)。瘦素主要是由脂肪组织分泌的,它具有很多生理调控功能,其中重要的一点就是参与能量稳态调节。瘦素作为反映机体能量储备的信号,与“饱腹感”通路相互作用,抑制能量摄入,增加能量支出(如提升基础代谢率),所以有了“瘦素”这个美名。胆囊收缩素是在食物中所含的脂肪和蛋白质的刺激下,由小肠分泌的一种神经肽,顾名思义其主要功能是刺激胆囊收缩,从而释放胆汁促进脂肪消化,但它同时可抑制肠道蠕动,延迟胃腾空,从而维持饱腹感。这2种分子在实验室条件下都有令人兴奋的表现,有大量的数据暗示它们可以用来抑制

食欲和减轻体重。然而因为极易脱敏或产生长期拮抗,这2种分子都没有成功成药。目前真正成功用于临床的,是GLP-1的类似物,即GLP-1受体激活剂(GLP-1RA)。GLP-1也是一种进食后由肠道分泌的神经肽,可以抑制胃的排空和消化道蠕动,增强饱腹感。GLP-1RA可以在体内产生和GLP-1 类似的效果,但是比GLP-1有更好的代谢稳定性,虽然目前主要作为降糖药而广泛使用,但是具有明显的抑制食欲和减重的效果。

最后,需要特别强调几点。

1)减重和减肥不是一个概念。临床上的减轻体重是为了达到一个健康的标准,而日常中我们常常挂在嘴边的“减肥”其实基本是在健康范围内个体的“塑形”,所以即便GLP-1RA减重效果明显,医生也不会轻易当做减肥药开具。追求美固然无可厚非,但是不能脱离健康为本的原则。

2)虽然经典的进食调控理论都是围绕着“能量稳态”论述的,但是现在我们也非常明白,认知和奖赏因素对于进食同样有强大的影响力,很多时候甚至可以盖过能量稳态本身。比如人类社会中非常常见的“社交性进食”“情绪化进食”,这些可能才是“减肥”中最为困难的地方。

3)“减肥”必然是痛苦的。我们在演化中形成的这个固有机制主要是服务于“生存”,因此,对于额外的能量摄入比较宽容,主要目的是控制能量不出现“负值”,因为这对于“活着”更为重要。换句话说,你的身体不太会强烈提醒你吃多了,但是会在你吃得不够的时候疯狂抗议。因此,想减肥的小伙伴们,一定要设计合理的方案,多寻找其他可以带给自己满足感的途径,以符合生理规律的方式,快快乐乐地变瘦。

文章来源:赵欢.专家答读者问:有关“饱腹感”的问题[J].生物学通报,2022,57(11):61-62.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论