作者:冯国庆 (四川外国语大学附属外国语学校)

2019 年版的人教版普通高中生物学必修1《分子与细胞》在无氧呼吸一节的相关信息中介绍,“人体肌细胞无氧呼吸产生的乳酸,能在肝脏细胞中再次转化为葡萄糖”。这是对乳酸在人体内积极作用的描述,同时也是《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)关于培养学生“科学思维”核心素养的很好的契合点。为达到训练学生科学思维和拓展学生认识的目的,本文对乳酸转化为葡萄糖这一过程涉及的几个相关问题进行探讨。

1 乳酸如何跨膜运输到细胞外

物质的跨膜运输是中学生物学教学中的一个重要内容。肌细胞中的乳酸需要经过跨膜运输过程才能进入血液循环进而到达肝脏细胞。1985年,Brooks[1]提出将这种乳酸在细胞间和细胞内跨膜迁移的过程叫“乳酸穿梭”。“乳酸穿梭”理论的提出,慢慢改变了人们对乳酸是一种“无氧代谢废物”的传统看法,为重新认识乳酸的生理作用奠定了基础。

在细胞膜或线粒体膜上有一种单羧酸转运蛋白(monocarboxylate transporter,MCT)的膜结合蛋白,能介导乳酸(丙酮酸和质子等)的跨膜运输,实现乳酸穿梭。目前已经发现14种MCT亚型,在多种组织细胞中均有表达,如骨骼肌、心脏、肝脏、脑细胞等,并且具有物种和组织特异性。MCT1~4可以1∶1的比例共转运单羧酸(乳酸、丙酮酸)和质子。MCT是双向转运蛋白,允许组织细胞根据细胞内乳酸浓度和pH变化,在顺浓度梯度地摄取和释放乳酸的过程之间进行切换[2]。例如,当肌肉开始快速收缩,乳酸生成速率增加时,胞内乳酸增多,乳酸从肌肉中释放;随着肌肉耗氧量达到一个新的稳定状态,胞内乳酸产生速率下降,而胞外乳酸浓度高于胞内,乳酸的摄取随之增加。因此,MCT介导的乳酸穿梭是一种协助扩散,而且这种协助扩散是有严格顺序的:MCT首先与H+结合,然后再结合乳酸,这时MCT发生构象变化,将结合的乳酸和H+同向转运到膜的另一侧后,以相反的顺序释放乳酸和H+。

2 细胞内乳酸如何实现跨膜运输

过去很多学者认为,通过肝脏对乳酸进行糖异生和通过肾脏将乳酸转换成碳酸氢盐是机体处理乳酸的主要方式。但是最近50年来,对人和其他哺乳动物的研究表明,机体产生的乳酸,大多数是通过氧化来处理的。继这些发现之后,又一个新的问题被人们关注,即乳酸是在细胞中什么场所被氧化的?以往认为,乳酸氧化为丙酮酸的第一步是在细胞质基质中发生的。20世纪80年代后期,Brandt等证明了大鼠肝脏、肾脏和心脏线粒体中存在乳酸脱氢酶(LDH)。由此,人们推测乳酸氧化很可能也发生于线粒体。

LDH催化的化学反应,其平衡点表现为极端倾向于将丙酮酸还原为乳酸。Gutmann使用化合物联氨捕获线粒体内的丙酮酸,使线粒体内丙酮酸保持极低的浓度,使LDH异常地将乳酸氧化为丙酮酸。这种伴随NADH和NAD+变化的反应,能通过分光光度法测量乳酸和丙酮酸的含量。

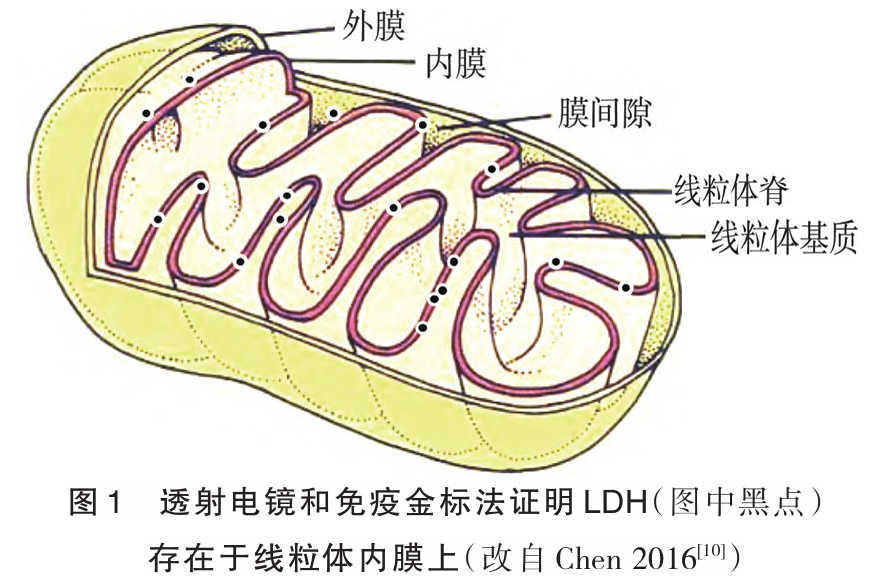

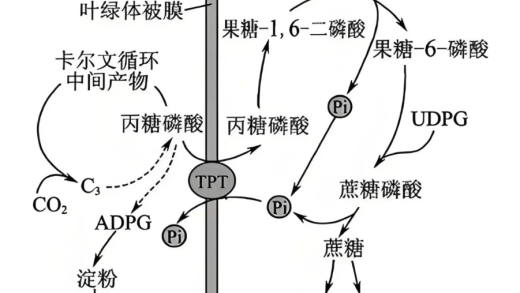

这一方法能使细胞内线粒体成为丙酮酸的陷阱,并允许线粒体将乳酸氧化成丙酮酸,随后丙酮酸通过丙酮酸脱氢酶系迅速清除,以保持线粒体内较低的丙酮酸水平。这一设想的前提是线粒体膜上有转运乳酸进入线粒体的MCT及内部有LDH将乳酸氧化成丙酮酸。结果证明,Gutmann这一设想是正确的,并且得到后来实验的证实(图1)。

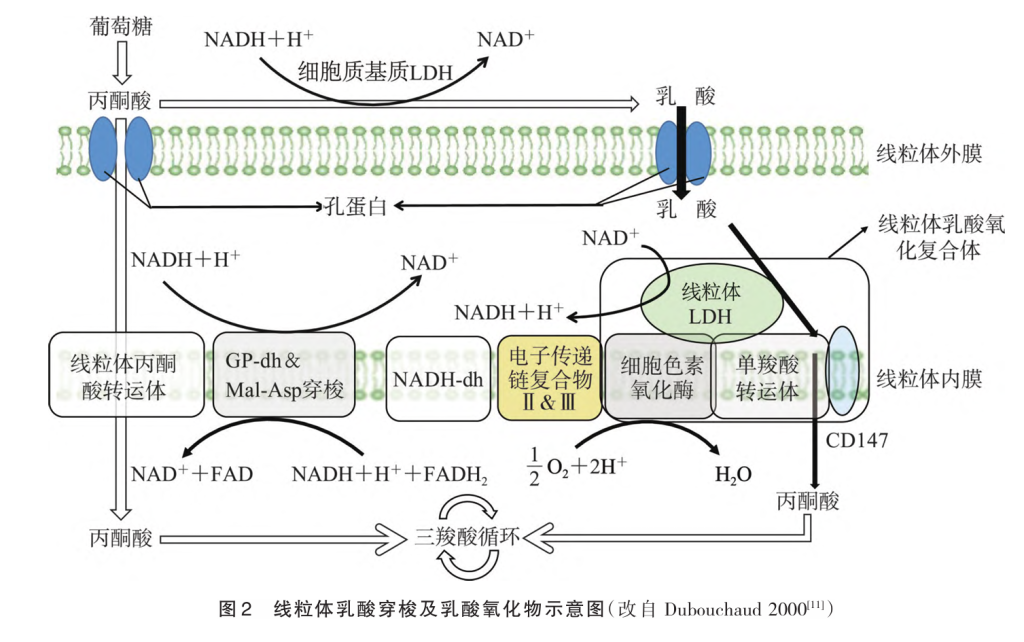

位于线粒体上的乳酸/丙酮酸转运体被鉴定为MCT1。Brooks 等提出在线粒体上存在乳酸氧化复合物的假设,并认为该氧化复合物至少包含有单羧酸转运载体、膜伴侣碱性蛋白(BSG或者CD147)、LDH、细胞色素氧化酶(COX)等(图2)

由于细胞质基质内LDH丰富,乳酸可在细胞质基质中产生,并通过自由扩散进入线粒体外膜和内膜之间的膜间腔内,被位于内膜上的乳酸氧化复合物中的LDH氧化为丙酮酸,进而通过乳酸氧化复合物中的单羧酸转运体跨线粒体内膜进入线粒体基质,参与三羧酸循环。

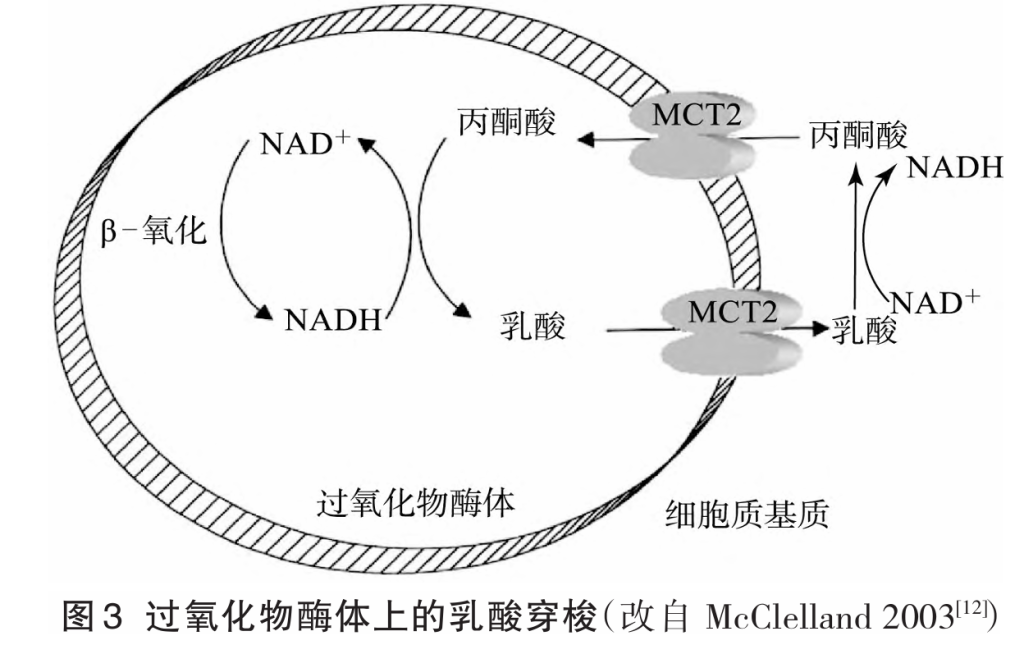

细胞中还存在从细胞质基质到过氧化物酶体的胞内乳酸穿梭。过氧化物酶体是细胞内超长链(超过23个C)脂肪酸β氧化的场所,但是其氧化过程受到MCT蛋白阻断剂α-氰基-4-羟基肉桂酸酯(CINN)的抑制。

McClelland等在向过氧化物酶体添加外源丙酮酸时,发现过氧化物酶体能产生和排出乳酸;通过Western blot技术,在过氧化物酶体中检测到了LDH的存在。同时在过氧化物酶体膜上分离鉴定出MCT1和MCT22种单羧酸转运体。这些发现说明在过氧化物酶体中有乳酸穿梭现象,并且该穿梭引起的丙酮酸转化为乳酸所产生的NAD+对β氧化过程产生影响(图3)

3 乳酸如何转变成葡萄糖

乳酸由LDH催化丙酮酸还原产生,这实际上是一个可逆反应。现已发现LDH有5种同工酶(M4、M3H、M2H2、MH3、H4),均催化相同反应。但是每种酶对底物(丙酮酸和NADH或乳酸和NAD+)都有特定的Km。如M4和M3H对丙酮酸有较小的Km,亲和力较高,在骨骼肌中占优势。这也恰好能体现以往认为的剧烈运动时骨骼肌因氧供应不足而容易生成乳酸的现象。

除了骨骼肌外,红细胞由于缺乏线粒体,每时每刻都通过LDH将丙酮酸还原为乳酸。对于这些细胞产生的乳酸,机体的代谢方式之一就是通过细胞间的乳酸穿梭,以协助扩散的方式释放到血液,通过血液循环运输到肝脏穿梭入肝脏细胞质中,经过糖异生的方式重新转变为葡萄糖。重新形成的葡萄糖离开肝细胞,经血液循环回到肌细胞或红细胞中进行糖酵解,再生成乳酸,这个过程称为Cori循环。

4 以发展的眼光看乳酸的代谢

传统的观点认为,乳酸是细胞在缺氧时糖酵解产生的丙酮酸不能进入三羧酸循环,而在LDH作用下产生的。但是这一观点近年来受到了极大的挑战。

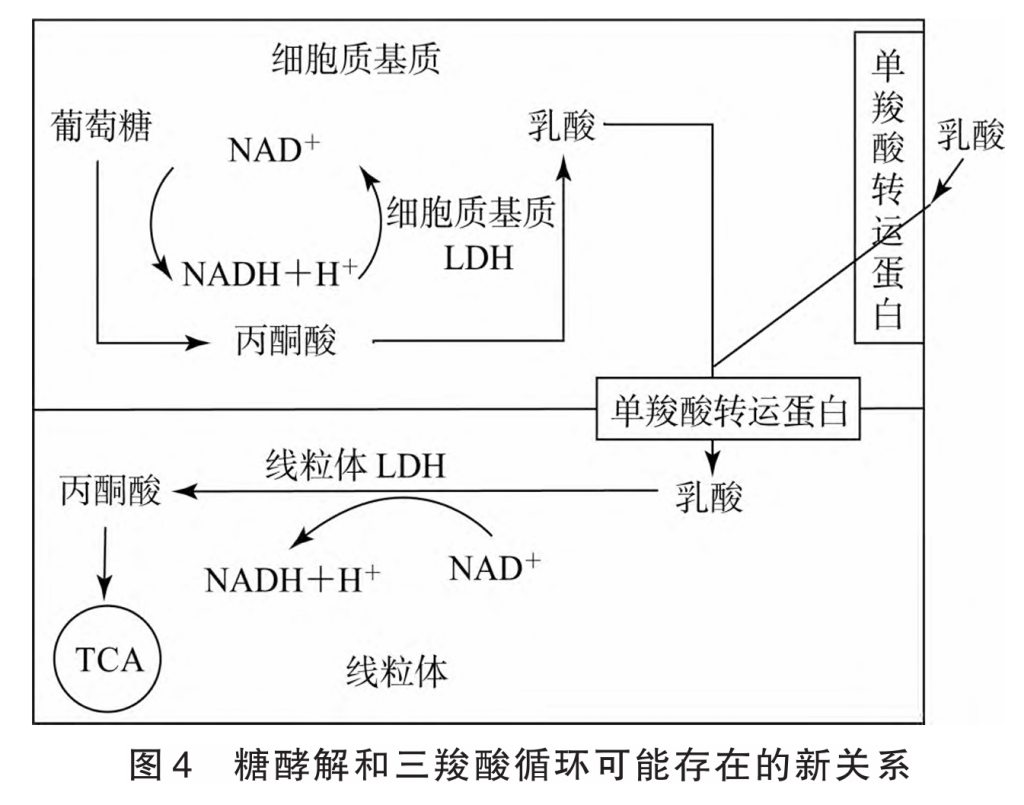

丙酮酸极易在LDH的催化下转变成乳酸。在骨骼肌、脑等组织中其活性比丙酮酸氧化调节酶要高。很多实验结果也显示组织中往往存在较高的乳酸与丙酮酸的比值,如肝脏中约为7∶1,休息的骨骼肌中约为(10~13)∶1。红细胞是人体内含氧最丰富的组织之一,其糖酵解途径与其他含氧组织相同,但它在氧气丰富的情况下也会产生大量乳酸。因此有研究者提出,乳酸才是糖酵解的最终产物。如此,葡萄糖更可能是通过乳酸,而非传统观点中的丙酮酸,与三羧酸循环相偶联(图4),这一观点得到了很多实验的支持。

一项发表于Nature上的研究进一步支持了这一观点。Morscher 等通过13C同位素标记法,借助目前公认最可靠的液相色谱-质谱(LC-MS)系统地检测了小鼠血液循环中不同中间代谢物(包括静脉注射的13C标记的乳酸、丙酮酸、葡萄糖、多种氨基酸、甘油等)的含量,以衡量它们在细胞能量供应中的贡献。为了避免葡萄糖和乳酸之间的相互转化干扰实验结果,作者采用偏微分方程的数学方法以排除这种转化为实验结果带来的影响。结果显示:从能量提供量角度分析,乳酸在血液中运输的能量是葡萄糖的1.1倍,在禁食情况下这一比例达到了2.5倍,同时也是丙酮酸、甘油等的5倍以上,高居血液标记中间物能量运输量的榜首。在喂食和禁食的小鼠中,乳酸的13C标记在除大脑外所有组织的TCA循环中间体中出现;在患有肺癌和胰腺癌的禁食小鼠中,循环乳酸对TCA中间体的贡献也超过葡萄糖。这进一步提示,比起丙酮酸,在大多数组织中乳酸更可能是TCA的主要底物。

乳酸自发现后不久就被冠以代谢废物的名称。随着对乳酸研究的不断深入,乳酸在代谢中的积极意义不断被揭示。新教材对乳酸描述的改变,反映了乳酸在能量供应方面的积极意义。

这也体现了新教材紧跟时代要求,符合学科发展的特点。《课程标准》明确提出,学生通过本课程学习形成理性思维的习惯,能够运用已有知识、证据和逻辑对生物学议题进行思考或开展论证。

在“乳酸”这一知识点的教学过程中,强调乳酸能“异生为葡萄糖”,使学生认识到乳酸是一种细胞可用的能源物质而不是一种代谢废物,推翻了以往的陈旧认知;通过强调乳酸的产生部位(如骨骼肌细胞质基质)和异生部位(肝脏细胞),引导学生思考实现这一过程需要乳酸多次进行跨膜运输这一重要生理过程,认识到生理现象的整体性及复杂性。通过呈现关于乳酸颠覆性认知的最新科研成果,引发学生对生理过程进行深层次的思考,既能使学生建立前后知识联系,更能激发学生的探究热情,进一步探索相关知识,达到培养学生科学思维的效果。

文章来源:冯国庆.基于新教材中“乳酸”相关描述的思考[J].生物学通报,2023,58(07):70-73.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论