来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

在中国民间传说中,太岁常被描述为一种神秘的“肉灵芝”,甚至有人说它“在太岁头上动土会招来灾祸”。

然而,现代科学家的研究却为这一古老谜题提供了全新的视角。

太岁不仅真实存在,还以独特的生存方式挑战了人类对生命规律的认知。

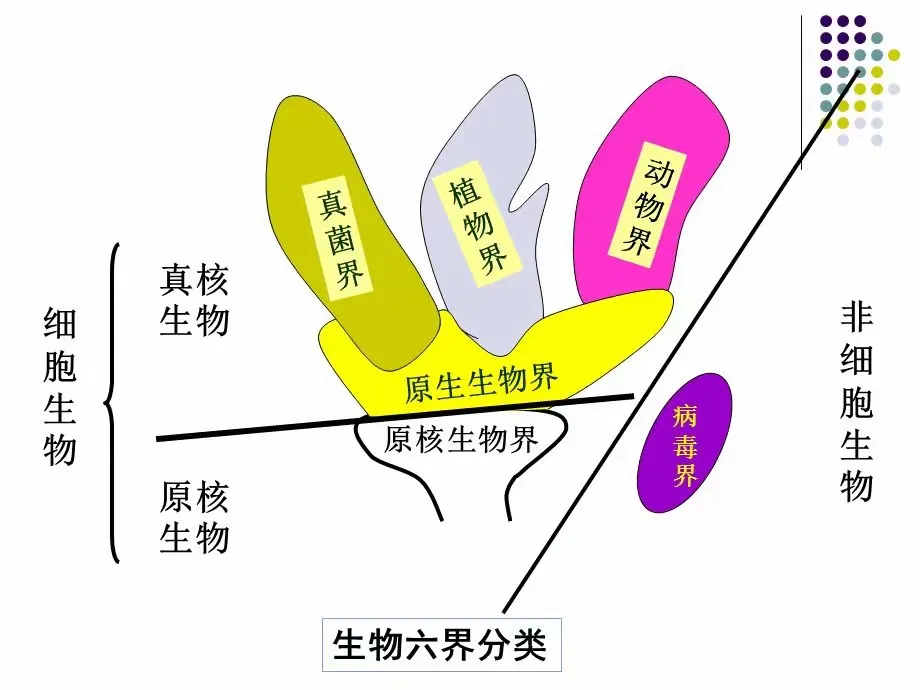

因为它既非动物,也非植物,甚至不是普通的菌类,而是一个游离于传统生物分类之外的“异类”。

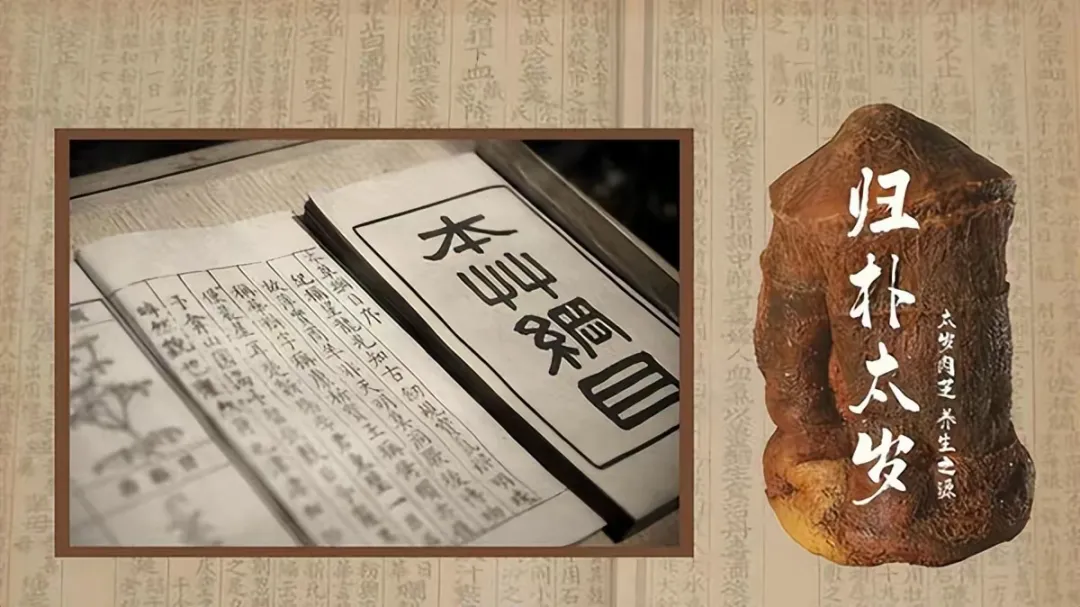

在古代文献中,太岁被赋予了近乎神话的色彩。

《神农本草经》称其为“肉灵芝”,认为其“无毒、补中、益精气”。

而李时珍在《本草纲目》中描述它“状如肉,附于大石,头尾具有,乃生物也”。

帝王将相曾为它痴狂,秦始皇甚至派遣徐福远渡重洋寻找这种“长生不老药”。

然而,现代科学家的显微镜下,太岁的真面目却与传说大相径庭。

通过分子生物学分析,科学家发现太岁并非单一生物,而是一种由黏菌、细菌和真菌组成的复合体,被归类为“非动物、非植物、非真菌”的第四类生命形式。

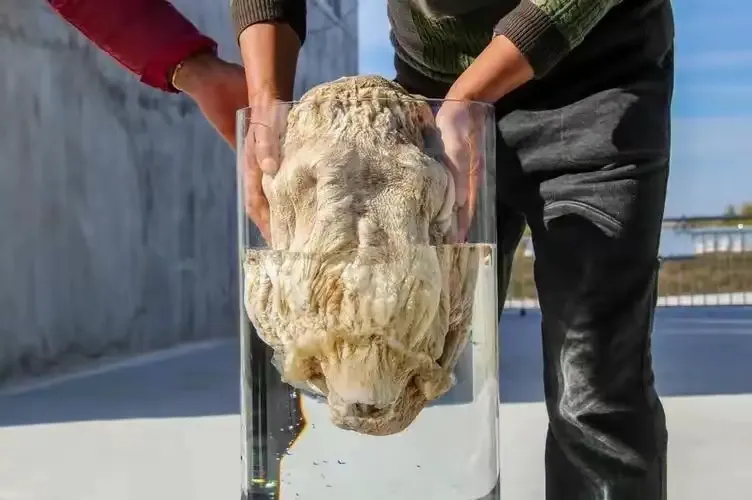

更令人惊讶的是,它的生长方式完全打破了常规生命法则。

即使被切成碎片,每一块碎片仍能独立存活并继续生长,仿佛拥有“无限再生”的能力。

这种特性在自然界中极为罕见,甚至让科学家感叹:“它的存在,本身就是对生命规律的颠覆。”

太岁的“叛逆”不仅体现在分类学上,更表现在其生存策略中。

大多数生物依赖氧气生存,但太岁却能在地下20至100米的厌氧环境中存活,仅靠水分维持生命活动。

1992年陕西渭河洪水后,一具重达23公斤的太岁在河床下被发现,进一步印证了它极端环境下的生存能力。

这种特性让人联想到深海热泉口的古菌,但太岁的复杂性远超单细胞生物。

它的体内甚至检测到多种微生物共生形成的特殊生态系统。

更匪夷所思的是,科学家至今无法确定太岁的确切年龄。

地球生命历经五次大灭绝,但太岁的基因序列却显示出古老的特征,暗示它可能是数十亿年前生命演化早期的“活化石”。

有学者推测,它的基因中或许隐藏着生命适应极端环境的原始密码,甚至可能改写我们对生命起源的认知。

尽管研究逐步深入,太岁仍充满争议。

比如,古籍记载的“药用价值”至今缺乏科学验证,现代检测反而发现某些太岁样本含有重金属和有毒物质。

科学家坦言,目前人类仅研究过自然界5%的真菌类生物,而太岁作为黏菌复合体,其物质组成和代谢机制仍笼罩在迷雾中。

此外,太岁的繁殖方式也成谜。传统生物通过基因重组实现进化,但太岁的碎片化再生更像是一种“自我克隆”。

这种近乎永生的能力是否会导致基因退化?它又如何维持种群多样性?这些问题至今没有答案。

尽管太岁的秘密尚未完全揭开,但它已为科学界带来深刻启示。

它的存在证明,地球生命的形式远比我们想象的更丰富。

美国宇航局(NASA)曾将黏菌列为地外生命研究的模型生物,而太岁的极端生存能力,或许能为人类探索外星生命提供参考。

从另一个角度看,太岁也映射出人类认知的局限。

古代人将它神化为命运的主宰,现代人则试图用科学解构其本质。这两种视角的碰撞,恰恰体现了人类对未知永恒的探索欲。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论