来源公众号:寰宇志

当我们凝视一团跳动的火焰时,或许会下意识地思考:这看似有形却又无法触摸的存在,究竟属于哪一种物质形态呢?

是固态的灰烬?液态的熔岩?还是气态的烟雾?

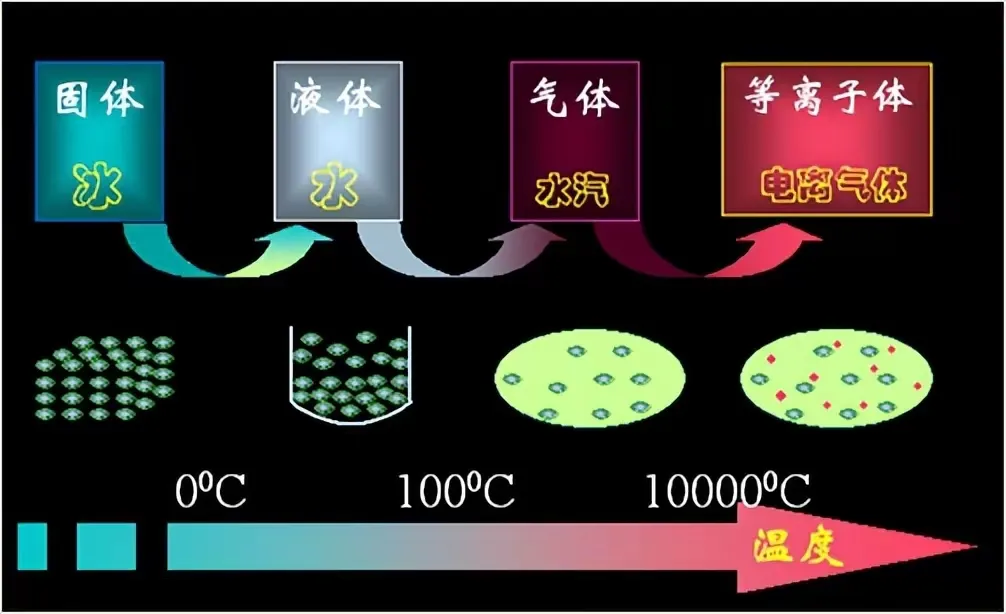

答案令人意外——火既不是三者中的任何一种,而是一种更特殊的能量释放形式:等离子态。

火的本质,其实是物质剧烈燃烧时释放能量的过程。

当可燃物(如木材)与氧气发生化学反应,碳、氢等元素在高温下分解重组,释放出光和热。

此时,部分气体分子因高温电离,形成带电粒子与中性粒子的混合体,这便是等离子态。

不过,这种状态并非火焰的全部。

火焰的可见部分,更多是未完全燃烧的碳颗粒在高温下发光的现象,如同一场微观世界的“光之舞蹈”。

人类对火的认知与掌控,堪称文明史上最伟大的突破之一。

在西方神话中,普罗米修斯盗取天火赋予人类智慧;中国传说里,燧人氏钻木取火终结了茹毛饮血的时代。

这些故事无不暗示:火的使用,是人类与动物分野的关键。

正如恩格斯所言:“摩擦生火第一次使人支配了一种自然力,从而最终把人同动物界分开。”

原始人最初对火充满畏惧,直到发现被雷击点燃的树木能驱赶野兽、温暖洞穴,才逐渐学会利用自然火种。

长期保存火源这一技能,则彻底改变了人类的生存方式。

熟食的出现让猿人的消化系统无需再为撕咬生肉消耗过多能量,营养吸收效率的提升直接促进了大脑容量的扩张。

熟食还大幅减少了寄生虫与病菌的威胁,延长了人类寿命,为族群繁衍争取了更多时间。

火不仅是餐桌革命的推手,更是开拓生存边疆的利器。

借助火堆的光热,人类得以向寒冷地区迁徙;燃烧的烈焰驱赶猛兽,让洞穴成为安全的庇护所。

更巧妙的是,原始人用火围猎:点燃草丛驱赶兽群,再以陷阱捕获,这种“火攻战术”将狩猎效率提升数倍。

当人类从狩猎采集转向农耕,火的作用再次升级。早期的“刀耕火种”看似粗放,却是农业革命的起点。

焚烧森林开辟耕地,草木灰成为天然肥料,这种耕作方式支撑了人类最早的定居生活。

而随着制陶术的诞生,火从生存工具升华为创造工具。

黏土在800℃以上的高温中硬化成器,人类第一次拥有了可长期储存食物与水的容器。

真正让文明跃迁的,是金属冶炼技术的突破。

约6000年前,人类发现某些矿石在高温下会熔化成液态,冷却后形成坚硬的铜器。

这一发现催生了青铜时代,而铁器的出现更将生产力推向新高。

铁犁开垦荒地,铁剑守护城邦,火与金属的结合重塑了社会结构。

……

如今,火的形态早已超越了物理燃烧。火力发电点亮城市,航天燃料冲破大气层,受控核聚变模仿恒星的能源机制……

从原始火堆到量子实验室,人类始终在与这种“第四态物质”对话。

而回望来路,我们或许会惊叹:正是百万年前某簇偶然点燃的火苗,照亮了人类这种智慧物种走向星辰大海的征途。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论