来源公众号:卢镇岳斋聊生物学 原创:卢镇岳

引言:看不见的生存战争

当医生开出抗生素处方时,我们总期待它能像超级英雄一样快速消灭病菌。但您是否想过,有些细菌会像电影里的反派一样“装死”逃过一劫?这种被称为“细菌持久性”的现象,正在成为全球医学界的重点关注对象。最新研究通过分析21世纪以来的1,160篇科研论文,为我们揭开了这场微观世界生存战的惊人真相。

一、细菌的终极生存术:从休眠到超级耐药

1.1 什么是细菌持久性?

想象一下,当抗生素大军压境时,部分细菌会主动进入“冬眠模式”——停止生长、降低代谢,就像按下生命暂停键。这些被称为“持久菌”(Persister cells)的狡猾分子,正是慢性感染反复发作的元凶。

- 与普通耐药菌不同:

- 耐药菌:通过基因突变获得抗药能力(永久性防御工事);

- 持久菌:通过表型变化暂时耐受(瞬间开启能量护盾)。

1.2 全球研究热潮背后的危机

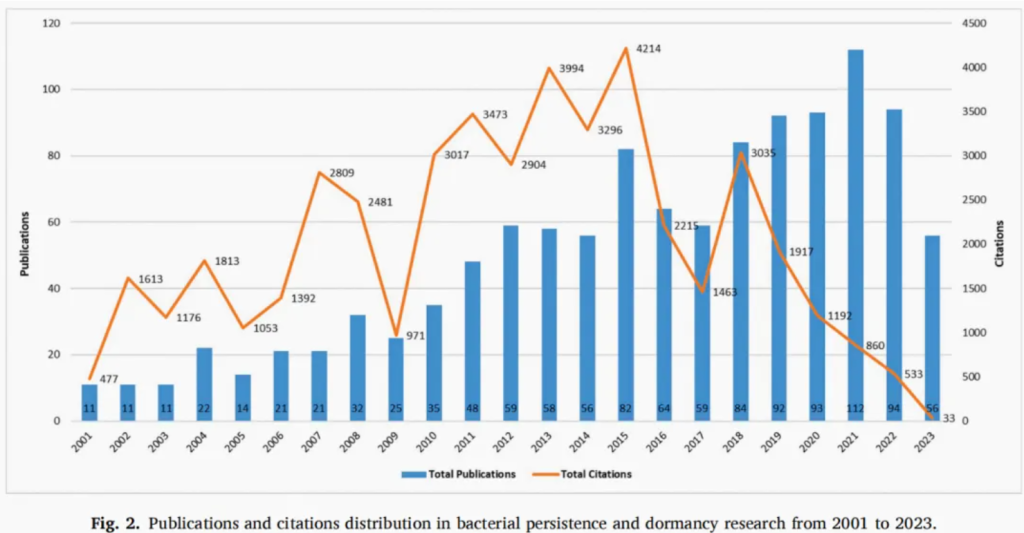

近20年相关论文年增长率达8.1%,2021年达到峰值112篇。值得注意的是,2015年发表的82篇论文累计获得4,214次引用,单篇平均被引51次,足见这一领域的突破性进展。

- 关键数据速览:

- 总文献量:1,160篇(覆盖495种期刊)

- 总被引次数:45,931次

- 平均每篇被引:39.6次

- H指数:103(意味着有103篇论文至少被引103次)

二、全球科研版图:谁在领跑这场微观战争?

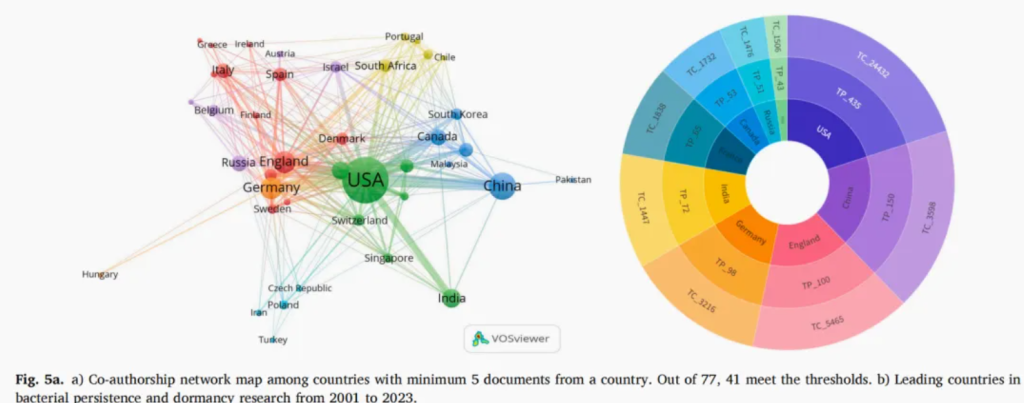

2.1 国家竞赛:美国领跑,中国紧追

美国:435篇论文(占比37.5%),24,432次引用;中国:150篇论文(12.9%),3,598次引用;英国:100篇论文(8.6%),5,465次引用;隐藏冠军:瑞士以3家期刊(Frontiers系列)贡献1831次引用。

- 现象解读:

美国在基础研究(如休眠机制)和应用转化(如新型抗生素开发)双线领先,中国近5年发文量激增,在结核杆菌持久性研究领域表现突出,沙特阿拉伯等中东国家通过国际合作快速切入该领域。

2.2 科研机构的“隐形冠军”

俄罗斯科学院:46篇论文,形成独特的休眠菌复苏研究体系;中国科学院:30篇论文,专注环境微生物的持久性机制;印第安纳大学:Jay T. Lennon团队15篇论文开创微生物“种子库”理论。

- 合作网络分析:

- 美国主导的集群:联合澳大利亚、法国等,侧重临床转化研究

- 中国主导的集群:联动日韩、马来西亚,聚焦亚洲特有病原体

- 欧洲多国协作:英国-德国-瑞士形成耐药监测技术联盟。

三、破解细菌“装死”密码的核心发现

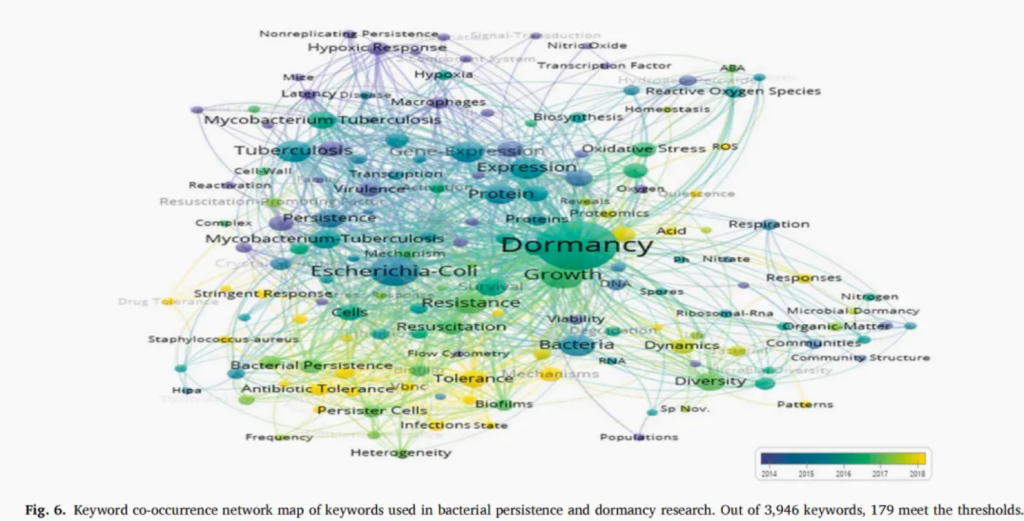

3.1 关键词里的科研密码

通过对3,946个关键词的分析,我们发现了这些高频词:休眠(Dormancy):出现2,351次;大肠杆菌:1,744次(最常用模式生物);生长调控:1,184次;生物膜:897次(细菌的“防护罩”);毒素-抗毒素系统:635次(关键分子开关)。

- 趋势演变:

- 早期(2001-2010):聚焦基础机制(如ppGpp信号分子),Growth arrest(生长停滞)、Biofilm formation(生物膜形成)占据主流,聚焦机制:营养饥饿模型、毒素-抗毒素系统

- 中期(2011-2020):转向临床关联(慢性感染、生物膜),RNA interference(RNA干扰)、CRISPR-Cas9(基因编辑)等新技术推动研究,关键突破:发现细菌”玻璃态细胞质”的物理特性

- 近期(2021-2023):探索新型疗法(噬菌体、代谢激活),Antimicrobial peptides(抗菌肽)、Persister eradication(清除休眠菌)成焦点,疫情催化:COVID-19期间呼吸系统感染相关研究激增47%

3.2 改变认知的里程碑研究

- 结核杆菌饥饿模型(Betts, 2002)

被引1,098次,揭示营养缺乏如何触发休眠,发现128个关键基因,为诊断提供新靶点。

- 《持久菌:休眠与传染病》(Lewis, 2007)

被引1,358次,首次系统阐述持久菌的临床意义,关键结论:1%的持久菌足以导致感染复发。

- 微生物“种子库”理论(Lennon, 2011)

被引1,050次,解释环境微生物的生存策略,提出“群体休眠”维持生态多样性的新观点。

四、细菌持久性的四大杀手锏

4.1 生物膜:细菌的钢铁堡垒

- 结构:多糖基质包裹的“菌落城市”。

- 防护效果:使抗生素渗透率下降100-1000倍。

- 典型案例:人工关节感染中,生物膜使治愈率从90%骤降至30%。

4.2 毒素–抗毒素系统:精准的分子开关

- 工作原理:毒素(如HipA)抑制细胞生长、抗毒素(如HipB)中和毒素活性、环境压力下系统失衡,触发休眠。

- 最新突破:人工设计“抗毒素激活剂”唤醒休眠菌,使其对抗生素敏感。

4.3 严谨反应(Stringent Response)

- 核心分子:(p)ppGpp信号网络。

- 作用机制:营养缺乏时启动、关闭核糖体合成等耗能过程、激活应激保护基因。

4.4 表型异质性:细菌的“狡兔三窟”

- 同菌群不同命运:即使基因完全相同,部分细菌会随机进入休眠。

- 数学建模显示:这种“赌博策略”在多变环境中具有进化优势。

五、临床困局与破局之道

5.1 现实中的治疗困境

- 慢性前列腺炎:常规抗生素6周疗程失败率达30-40%。

- 肺结核治疗:需6-9个月联合用药,仍面临10%复发风险。

- 囊性纤维化感染:铜绿假单胞菌形成生物膜,终身难以根治。

5.2 四大创新疗法

- 代谢激活疗法(2013年突破)

- 原理:用代谢物唤醒休眠菌+抗生素击杀。

- 案例:甘露糖提高大肠杆菌代谢活性,使环丙沙星杀菌率提升100倍。

- 噬菌体-抗生素联用

- 优势:噬菌体穿透生物膜,抗生素清除苏醒菌。

- 临床试验:对耐甲氧西林金葡菌(MRSA)感染有效率提升至92%。

- 纳米递药系统

- 创新点:脂质体包裹抗生素靶向生物膜。

- 动物实验:在慢性骨髓炎模型中实现95%灭菌率。

- CRISPR精准打击

- 策略:设计基因剪刀破坏持久菌的复苏能力。

- 最新进展:针对结核杆菌的CRISPR系统进入临床前试验。

六、未来十年:前沿方向

6.1 基础研究突破点

- 单细胞分析技术:有希望实现实时追踪单个细菌的休眠-复苏动态。

- 微生物组互作:持续深入研究肠道菌群如何影响病原体持久性。

- 进化动力学模型:多维度预测持久菌在抗生素压力下的适应轨迹。

6.2 临床转化重点

- 快速诊断试剂:通过不同研究路径实现检测尿液中的持久菌标志物(如HipA毒素)。

- 智能响应材料:尝试研发可以对植入机械表面涂覆的pH敏感型抗菌涂层。

- 免疫调节疗法:通过增强PD-1抑制剂的具体效应实现对休眠菌的清除。

七、给普通人的健康启示

7.1 抗生素使用三原则

- 足疗程:即使症状消失也要吃完处方量。

- 不滥用:普通感冒无需使用抗生素。

- 遵医嘱:勿自行购买或分享抗生素。

7.2 慢性感染患者须知

- 生物膜相关感染(如中耳炎、牙周炎):选择具有穿透生物膜能力的抗生素(如阿奇霉素);配合物理清除(如洗牙、创面清创)。

- 术后感染预防:控制血糖(高血糖促进生物膜形成);使用含洗必泰的术前消毒剂。

(以上涉及医学内容仅供参考,具体问题务必遵医嘱!)

结语:永不停歇的微观战争

1940年代青霉素的横空出世曾让人类以为彻底征服细菌感染,但短短60年,超级细菌已对全球12种以上救命抗生素产生耐药性。更可怕的是,2001年《科学》杂志首次揭示:某些细菌能通过进入”代谢休眠”状态躲避抗生素攻击,即使药物浓度高达致死量的100倍仍可存活。

到如今全球每年超百篇研究成果,人类对细菌持久性的认知正在快速刷新。这项研究不仅揭示了1,160篇论文背后的科研图景,更提醒我们:在与微生物的博弈中,科学需要智慧,更需要耐心。正如研究者Jay T. Lennon所说:“理解休眠不是终点,唤醒后的精准打击才是制胜关键。”

未来,随着代谢组学、纳米技术和基因编辑的突破,我们或许能像破解计算机病毒一样,编写出清除持久菌的“杀毒程序”。这场肉眼看不见的战争,终将以人类的智慧赢得胜利。

祝安!

参考文献:

Elayeb L.B. (2025). Analyzing bacterial persistence and dormancy: A bibliometric exploration of 21st century scientific literature.Saudi Journal of Biological Sciences, 32(1), 102-115.

来源网址:抗生素耐药危机下的隐形战场

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论