来源公众号:光明社教育家 作者:粟满莺

春节期间,DeepSeek的“横空出世”在全球范围内掀起关注热潮,其不仅能快速输出答案,更能完整展示AI的思维逻辑与推理过程。互联网、汽车、医疗等各行各业纷纷接入DeepSeek,这说明人工智能技术的迅猛发展正在重塑社会各领域形态。

教育作为人才培养的核心阵地,需在理念、模式与方法上进行深度变革。AI技术为教育提供了个性化学习、精准评估、资源优化等新可能,同时也对教师角色、课程设计等提出了全新挑战。

如何正确认识人工智能?教师在AI时代的定位要如何转向?学校教育要如何关注学生个性化成长?一系列问题都亟待教育工作者思考。

近日,以“AI时代的教育如何变革?”为主题的“教育三人谈”圆桌论坛举行。海亮教育集团总督学、湘湖未来学校总校长叶翠微,北京四中雄安校区校长、北京四中雄安校区教育集团总校长黄春,中国人民大学附属中学通州校区党委书记、执行校长徐良云参与了此次讨论,共同探讨人工智能时代教育的锚点该落向何处。

徐良云:尽管AI可以写出非常感人的情诗

但它并不真正理解爱

“青出于蓝而胜于蓝”常常被用于描述年轻人与教师的关系,徐良云认为,这也是人与人工智能的关系。在他眼中,人工智能是一位无所不知的智者,如何与智者共处,甚至超越智者,是教育工作者始终需要关注的问题。

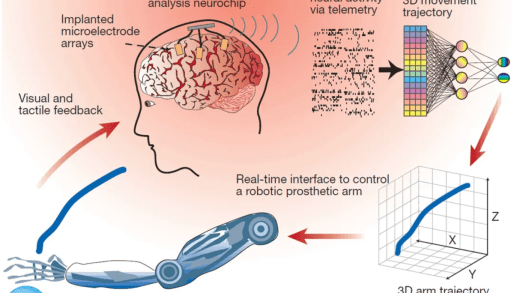

众所周知,AI的核心能力在于其强大的学习能力和推理能力,以及快速的判断和决策能力,这些能力远超人类大脑。比如,AI不会感到疲倦,可以24小时不间断地学习和运算,能够在一分钟内学习并消化一个人一生所学的知识。它还拥有超长的记忆力,能在海量数据中发现隐藏的规律,快速、准确地进行调用和判断。此外,由于不受情绪干扰的影响,它能够理性地制定、优化方案。

但人工智能也有其局限性。它只知道过去,而不知道未来,因为其所有的知识都来源于数据,所有的判断都是基于现有信息而做出的。而算法、数据的偏差可能会导致它犯错。更为重要的是,人工智能并不了解人类,无法针对每一个用户的特点进行理解和沟通,无论是使用者的知识储备、目的动机、性格爱好,还是其人品的好坏,它们可能都一无所知,因为其能力和行为准则完全由算法所决定。尽管AI可以写出非常感人的情诗,但它并不真正理解爱,它是没有“温度”的。

徐良云强调,我们应正确认识人工智能,以积极开放的心态迎接人工智能时代的到来,将其视作人类未来长期合作的伙伴,视作不可或缺的超级“外挂”。比如,利用人工智能解答数学题、解释量子力学、了解科研前沿信息,或完成活动策划、方案设计、演讲稿撰写等工作,甚至帮助我们分析学习数据,制定个性化的学习路径。

徐良云同样指出,尽管人工智能被视作学习的有力助手、提高效率的利器和解决问题的工具,但如果人类盲目使用、过度依赖它的话,将会导致思维退化。当人们不再主动思考,创造力会因习惯于接受现成答案而萎缩,人性、情感的表达也可能变得公式化。

同时,数字鸿沟效应将会加剧,徐良云称,具备一定知识积累的人,会根据自身思考,向人工智能提出有价值的问题,进而提升自己的能力。而缺乏知识积累的人,只会进行简单的询问和直接任务的发布,难以促进其思维发展。长期如此,两者之间的能力差距将会愈发明显。

古希腊神话中,伊卡洛斯用蜡和羽毛制成了翅膀,他本想借此飞向高空,然而飞得太高,翅膀却被太阳融化。徐良云建议,我们应该保持一个合理、清醒的态度,以正确的方式与人工智能相处,即掌握好方向,与智者进行对话,而非单纯索取。

黄春:教师在AI时代的立身之本

是终身学习的能力

在AI时代,具有高重复性、任务流程标准化、无需动脑思考的工作可能将会消失。在可能会被AI取代的职业中,教师总是排在较后的位置。但随着DeepSeek和ChatGPT等技术的出现,教师的失业风险上升,教师在AI时代的职业定义是否需要重新构建?

技术的革新无疑会引发时代的动荡,从结绳记事到文字诞生,从活字印刷到数字革命,每次技术跃迁都重塑知识传播形态。黄春强调,教授的内容、方式发生了变化,但“教”的核心定义并未发生变化,教师仍然致力于将知识传递给学生。即便人工智能成为教师,其教学手段仍然是以讲为主,知识传递的本质不变。

回望历史,教师这一职业已存在了近3000年,在漫长的时间里,在每一次技术动荡中,教育的本质始终没有被消解。黄春提到,即便人工智能发展迅速,仍然有许多名师,仅用一块黑板和一支粉笔,将教学的内容讲授得精彩,这说明教师这一职业并未产生颠覆性改变。

黄春进一步指出,教师的角色定位、教师的资格认定同样未发生变化。在古代,是学生寻找教师,而到了现代,由于工业化需求,变成了教师主动寻找学生。这一过程中,教师始终需要具备特定领域的知识和技能,即“为师学高,身正为范”这一标准在过去3000年中未曾改变。因此,对于AI机器人可以取代教师这一说法不能一概而论。

随着科技的发展,许多工具都在迭代更新,为何ChatGPT、DeepSeek等人工智能工具出现时,会引发人们的恐惧感?

黄春解释,对于使用者而言,大多数工具的使用方式是一样的,只要按照规范标准操作,结果不会因人而异。而人工智能工具,每个人都能下载安装,但每个人使用它时得到的结果却大相径庭,这种差异性引发了人们对AI的特别崇拜或恐惧。

以围棋比赛为例,围棋AI战胜世界冠军,是因为它通过大量案例研究,计算速度超过人类,这是一种量地改变。但在围棋的技巧、智慧方面,机器无法超越人类,因为其研究的策略正是基于人类成功的经验。因此,AI实质上是人的能力,是人大脑能力的一种大幅度提升。

黄春强调,教师首先是一位学习者。在信息技术传播深刻变革的当下,教师不再是知识技能的垄断者,甚至学生获取知识的途径、方法、效率都极其灵活。教师在AI时代的立身之本,是终身学习的能力,即学习能力是否强于学生、是否持久、专注、高效。

黄春认为,教师同时被两种力量推动着学习,一是教育对象学习能力、学习动机、学习态度的推进,使得教师被动地、不得已地进行持续学习;二是教师以自我学习的内驱力驱动。基于此,在AI的赋能下,教师角色的意义不再是知识的垄断者、知识的传授者,而是学习的示范者、引领者,是与学生共同成长的共同体成员。

叶翠微:不能让工具定义人性

而要让人性重现

随着“人工智能+教育”的深度融合,教育的边界在不断被拓宽。据叶翠微观察,当前教育场域正经历着微妙的变化,学生、教师、家长都在自发、积极地拥抱人工智能。教育工作者必须认识到“人工智能+教育”的本质,即AI是为教育赋能,是为了促进人自由而全面地发展。人是目的,AI只是手段。

叶翠微分析了AI与教育融合过程中的三大陷阱,一是使用AI的学习过程中,人的主体性弱化,呈现出被AI绑架的特征;二是AI与教育融合时仍然存在应试教育的逻辑,即以标准答案的再现衡量AI的价值与意义;三是学生使用AI过于泛化,其对AI的运用大多停留于浅层地思考,缺乏相应的价值引领。因此,教育工作者对AI的认识要从事实判断走向价值判断,并将教育观念具化于学生的教学行为。

叶翠微指出,“人工智能+教育”将会呈现三种趋势。一是工具化趋势。AI在教育中扮演着第三者的角色,不仅能冷静地提供事实和知识,还能引导人们理解知识背后的视角和观点,这将会促使教师、学生、家长凝聚共识,将人工智能作为工具以走进学生的最近发展区。二是教育的情感化转向,即学校可利用人工智能对海量数据的分析,清晰描摹出学生的心理成长走向,以更为科学地面对学生的心理问题。三是教育工作者还应关注AI在教育生产化重构中的作用,利用AI参与并影响学生成长、学科教研、学校发展的关键期。

在此趋势下,教育要如何更进一步?叶翠微强调,AI带来了一个崭新的时代,我们不能让工具定义人性,而要让人性重现,实现人更加自由而全面地发展。因此,学校应关注学生在技术洪流中不可替代的“人性光谱”,即想象力与创造力的迸发。教育工作者要利用AI打破应试的思维模式,打开想象,做到思想的无界,并鼓励学生异想天开,在独立思考的过程中提升创造能力。

而学校要不断优化校本课程,在开放、创造的环境中引导学生个性化成长。以湘湖未来学校的“211”课程为例,学生在完成100项任务中学会生活、了解社会、探究历史、展开想象;在了解影响人类重大文明和历史科学进程的100个实验中开拓视野;在11个跨学科学习项目中转换为以问题解决、创新创造为中心的学习模式。

此外,学校应重视学生的核心素养养成,以便于其更好适应未来。湘湖未来学校打造“八力合一”学生综合素养评价体系,以生命力、品格力、学习力、阅读力、创造力、探究力、平衡力、审美力为每一位学生提供成长导向。在此评价体系下,下设了多个二级指标、三级指标,更为客观、多元地描绘学生成长画像,激活学生创新创造能力。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论