来源公众号:表观遗传学Epigenetics 作者:A&D

拉马克(Lamarck)、进化与获得性遗传

小理查德·W·伯克哈特(Richard W. Burkhardt, Jr.)

伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois, Urbana – Champaign)历史系,伊利诺伊州厄巴纳市,邮编61801

摘要 科学家们并不总是因其最为珍视的观点而被铭记。就法国生物学家让 – 巴蒂斯特·拉马克(Jean – Baptiste Lamarck)而言,自19世纪末以来,他的名字就与获得性遗传的观点紧密相连。这确实是他所支持的一个观点,但他并未宣称这是自己的观点,也没有对此多加思考。相反,他为提出以下观点而自豪:(1)自然界相继创造了地球上所有不同的生命形式;(2)环境引发的行为变化是物种变化的先导。本文概述了拉马克关于生物变化的观点,指出了人们通常铭记他的名字时存在的一些具有讽刺意味的情况,并建议使用“拉马克主义的(Lamarckian)”这一形容词来表示比相信获得性遗传更丰富(或其他)的含义,以此来还历史一个公道。

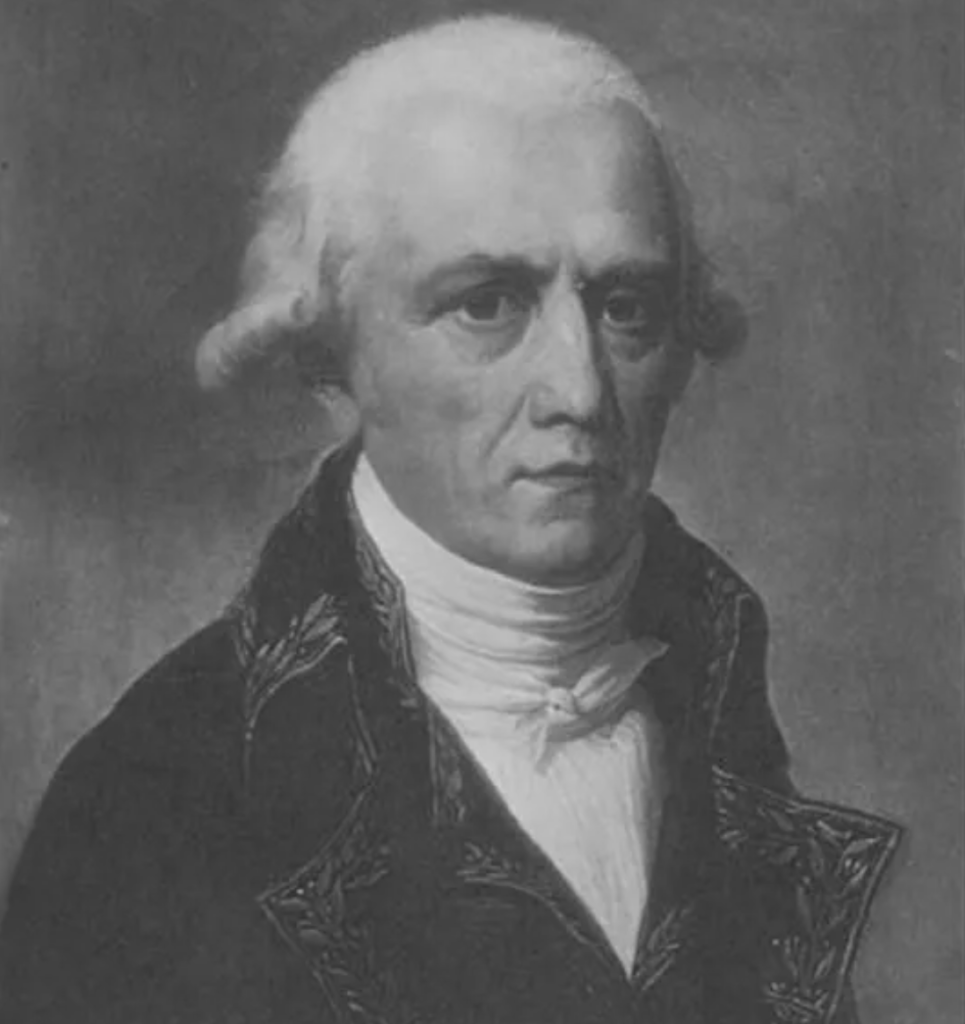

法国动物学家让 – 巴蒂斯特·拉马克(见图1和图2)于法兰西共和国10年5月27日(1802年5月17日)在巴黎自然历史博物馆(Museum of Natural History)发表了两项重要声明。第一项声明是在他中午12点半开始的无脊椎动物学课程的开场讲座中提出的。第二项声明是他当晚在博物馆每周一次的行政会议上向同事们作的报告中提出的。在给学生的讲座中,他提出了一个前所未有的观点,即地球上所有不同的生命形式,从最简单到最复杂,都是逐渐、相继产生的。这是第一个全面的生物进化理论,也是拉马克对该理论的首次详细阐述。在给同事们的报告中,他以博物馆动物园监管人的身份发言,自前一年7月以来他一直承担着这一职责。他在报告开头带来了一个好消息,即那头雌象已经完全治愈了一直困扰它的消化问题。

图1 法兰西共和国十年(1801 – 1802年)的拉马克(Lamarck),身着法兰西研究院(Institut de France)的制服(出自泰弗南(Thévenin)的画作)。

这两件事中的第一件代表了生物学史上一个重大但通常被忽视的里程碑。第二件事只是巴黎动物园历史上的一个小插曲。然而,当时第二件事比第一件事更受关注。雌象的疾病在博物馆引起了相当大的焦虑。当时,活象在欧洲仍然是非常新奇的事物,而且这头特殊的大象还有一个额外的吸引力,它是一件战利品,于1795年与一头雄象和其他动物一起从荷兰执政威廉五世(Willem V)的动物园中缴获而来。拉马克的同事们得知雌象恢复健康后感到高兴是可以理解的,尤其是因为雄象几个月前刚刚死去。教授会议的会议记录手稿证明了他们的满意(法国国家档案馆,AJ.15.103,第57页)。另一方面,我们没有记录表明拉马克的学生对他当天早些时候给他们做的大胆讲座有何反应。我们也没有理由相信拉马克在当晚的会议上向同事们提及了他刚刚告诉学生们的内容。这里的讽刺意味显而易见。

我们常常会发现,一些在事后看来极具重大意义的事件,在首次发生时并未引起明显的轰动,或者至少没有留下曾引起轰动的痕迹。拉马克(Lamarck)的学生们听完他的讲座后可能会议论纷纷,但我们并无确凿证据。另一方面,如果他们听讲座时无动于衷而非兴奋不已,那么在这方面他们就和伦敦林奈学会(Linnean Society of London)会长托马斯·贝尔(Thomas Bell)的情况类似。托马斯·贝尔在回顾该学会1858年的会议时表示,会议中没有提出任何能够彻底改变科学的内容,尽管他主持了1858年7月1日的会议,在那次会议上,查尔斯·达尔文(Charles Darwin)和阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace)关于自然选择的观点首次公之于众(布朗(Browne),2002年)。(关于拉马克课堂上学生的情况,可参见科尔西(Corsi),2001年,第329 – 383页。)

除了那些历史“转折点”在当时未被认可的情况外,更常见的是相反的情况,即某个当时看似重要的事件,后来却完全从历史记忆中消失了。1802年5月,关于大象生病的恐慌过去后,这件事似乎再也没有引起教授们的关注,尽管饲养员肯定会提高警惕,绝不让大象再吃过多的新鲜草料。如今,拉马克(Lamarck)的名字通常与长颈鹿联系在一起(后续会详细介绍),但几乎从未与大象联系起来。

在科学家的职业生涯中,关于什么似乎值得铭记、什么不值得铭记这一主题有两种情况,而在拉马克(Lamarck)的例子中,还有第三种情况尤为突出。那就是,某人被铭记的原因并非他或她自己认为最重大的成就。自19世纪末以来,拉马克的名字就与获得性遗传的观点紧密相连。最近,“表观遗传”被视为获得性特征传递的一种形式,因此至少在某种程度上证实了拉马克最著名的观点(吉西斯(Gissis)和贾布隆卡(Jablonka),2011年)。正如我们在本文中所展示的,虽然拉马克确实支持获得性遗传的观点,并在其进化理论中运用了这一观点,但无论是拉马克本人还是他的同时代人,都没有将此视为拉马克的“标志性”观点。当然,他也没有宣称这一观点是他自己的。相反,他认为这是司空见惯的,事实也的确如此。他认为这一观点显而易见,无需收集事实或通过实验来证实。

图2 巴黎自然历史博物馆(Muséum d’Histoire Naturelle)的拉马克雕像。该雕像于1909年,即拉马克《动物哲学》(Philosophie zoologique)出版一百周年之际竖立(照片由J. 巴雷特(J. Barrett)拍摄)。

本评论的目的并非暗示现代遗传学或表观遗传学研究证实了两个世纪前拉马克的观点。相反,其目的是描述拉马克及其同时代人如何理解性状遗传的观点,并探讨该观点在拉马克更广泛的生物学理论中所处的位置。尽管如此,这或许能让我们有机会简要反思与拉马克之名相关的一些观点似乎重获吸引力的现象。

首先,我简要介绍一下拉马克的科学生涯(朗德里厄(Landrieu),1909年;科尔西(Corsi),1988年;伯克哈特(Burkhardt),1977年)。拉马克(1744 – 1829年)最初作为巴黎皇家植物园(Jardin du Roi)的植物学家而在科学界崭露头角。法国大革命期间,该机构改组为自然历史博物馆(Muséum d’Histoire Naturelle),新机构的两个植物学教授职位分别授予了植物学家勒内 – 路易·德方丹(René – Louiche Desfontaines,1750 – 1833年)和安托万 – 洛朗·德朱西厄(Antoine – Laurent de Jussieu,1748 – 1836年),而拉马克则获得了“昆虫、蠕虫和微观动物”教授职位。实际上,他担任了第一个无脊椎动物学教授席位。他在这一领域所能宣称的少量专业知识,大体上仅限于他作为狂热的贝壳收藏家所积累的知识。和博物馆的其他教授一样,他的工作有两个方面:(1)监督他所负责藏品的组织和发展;(2)每年就同一自然历史领域进行一系列公开讲座。他和博物馆的其他11位教授还共同负责博物馆的管理工作。

在开设课程的最初几年里,拉马克在导论讲座中大量抄袭了他的两位朋友——昆虫学家G. A. 奥利维尔(G. A. Olivier)和贝类学家J. – G. 布鲁吉埃(J. – G. Bruguière)的著作(伯克哈特,1977年)。然而,在1800年的课程中,他彻底重写了导论讲座。正是在讨论研究无脊椎动物的吸引力的背景下,他提出了他后来所称的“一些重要的哲学观点”的“一瞥”(拉马克,1801年,第vi页)。当时他告诉学生,无脊椎动物的特别之处在于,与脊椎动物相比,这些动物更能体现出“组织结构复杂性的惊人降低”和“动物机能的逐步退化”,最终导致出现“最不完善”和“组织结构最简单”的生物——“也许大自然在漫长的时间和有利的环境帮助下创造其他生物时,就是从这些生物开始的”(拉马克,1801年,第11 – 12页)。

拉马克认为需要多长时间呢?在他看来,就大自然所能达成的成就而言,时间基本上是无限的。他从未精确估计过他认为地球的年龄,但在1802年的一部著作中,他确实表示他考虑的是数千甚至数百万个世纪。他认为地球的年龄“如此漫长”,“以至于人类绝对无法以任何方式对其进行估量”(拉马克,1802a,第7页)。

至于大自然用以产生其所有不同产物的各种不同环境,拉马克(Lamarck)说,这些环境实际上是“取之不尽的”。它们包括“气候的影响、大气温度及所有周边环境的变化、地域差异、习性、运动、行为,最后还有生活方式、自我保护、自卫、繁殖等等的影响”。由于所有这些影响,拉马克在1800年告诉他的学生,动物的能力会因使用而得到扩展和增强,随着动物养成新的习性并长期保持,这些能力会变得更加多样化,身体的各个部位和器官也会逐渐受到影响,而且这些变化“会通过繁殖得以保存和传播”(拉马克,1801年,第13页)。这是拉马克首次提出获得性遗传这一概念,以此来解释生物的无限变化。

在列举了一些他心中所想的例子之后(我们稍后再回到拉马克所举例子的问题上),拉马克告诉他的学生:“我可以证明,不是身体或其各部分的形态导致了动物的习性和生活方式,相反,是习性、生活方式以及所有其他有影响的环境因素随着时间的推移构成了动物身体及其各部分的形态。随着新的形态出现,动物获得了新的能力,渐渐地,大自然达到了我们目前所看到的状态”(拉马克,1801年,第15页)。

在1800年的这次讲座中,拉马克提出生物转变的观点,将其作为使无脊椎动物研究变得如此重要的诸多不同考量因素之一。相比之下,在1802年的导论讲座中,他将生物形态的相继发展这一观点作为其论述的核心。事实上,他告诉他的学生,自然史中没有哪个问题比这个更值得他们关注(拉马克,1802b,第63页)。他声称,生命在漫长的时间里相继发展,从最简单的形式开始,逐渐发展到最复杂的形式。他还至少从总体上解释了这一过程是如何实现的。他坚持认为,最简单的生命形式是由无生命物质“直接”产生的(其他人会说“自发”产生),而且当条件有利时,这种“直接产生”仍在继续发生。由于无形和有形流体在这些简单生命形式中流动产生的液压作用,它们变得越来越复杂。他说,直接产生以及这些流动流体的建设性作用,再加上漫长的时间和无数多样且有利的环境条件,就是大自然创造出所有不同生命形式所需的一切。

获得性遗传在这一过程中处于什么位置呢?首先,它相对不那么明显地(尽管仍然至关重要地)融入了拉马克对生物随时间不断增加复杂性的总体解释中。他认为,动物体内流体运动所导致的动物组织变化“会通过繁殖相继得到保存和传递”(拉马克,1802b,第9页)。其次,也是更明显的一点,它在拉马克对动物身体结构与习性或生活方式之间紧密契合关系的解释中起到了重要作用。

自古以来,观察家们就已认识到英国博物学家兼神学家约翰·雷(John Ray)后来所描述的现象,即“动物身体各部分与每种动物的天性和生活方式精确契合”(雷,1714年,第139页)。雷所说的身体各部分对其功能的“契合性”,一个世纪后,主教威廉·佩利(William Paley)称之为器官对其功能的“适应性”(佩利,1802年)。对于这些以及其他撰写“自然神学”著作的作者来说,他们在自然界中无论看向何处,都能找到上帝在设计创世时展现出的智慧与仁慈的证据。18世纪法国最著名的自然神学家是阿贝·普吕什(Abbé Pluche),他的《自然景观》(Spectacle de la Nature)明确是为教导年轻人而写,是那个世纪法国最畅销的著作之一。在这部作品中,在一位伯爵和一位伯爵夫人关于鸟类的对话里,普吕什让伯爵向伯爵夫人解释如何理解鸟类的喙、脖子、腿等在大小和形状上的巨大差异。例如,伯爵描述了所有促成苍鹭“怪异”外观的特征——它那长长的、没有羽毛的腿和大腿、长长的脖子,以及末端有缺口的又长又尖的喙——是如何与苍鹭在水中涉水并捕捉青蛙、贝类和鱼类等猎物的方式相适应的(普吕什,1741年,第296 – 297页)。

拉马克(Lamarck)在阐述他自己对环境状况、需求、习性和身体结构之间相互关系的理解时,列举了涉禽的例子以及其他例子。在这样做的过程中,他彻底颠覆了人们对习性和身体结构之间关系的常见看法。在1800年和1802年的讲座中,以及后来在他的《动物哲学》(Philosophie zoologique)(拉马克,1809年)里,他解释了游泳鸟类的蹼足、栖息鸟类的弯爪以及涉禽的长腿都是它们习性的结果,而不是相反。以涉禽为例,他说:“人们可以看到,那些不喜欢游泳但又需要靠近水边寻找猎物的滨鸟,会不断陷入泥沼;但为了不让自己的身体陷入水中,它们会逐渐养成伸展和拉长腿部的习惯。对于那些继续以这种方式生活的鸟类后代来说,它们的个体就会像踩在高跷上一样,拥有长长的裸露的腿……”(拉马克,1801年,第14页)。

1802年,在列举了许多这类例子(包括食草动物蹄子的发育和猫爪子的形成)之后,拉马克提出了更具普遍性的观点:“如果一个器官因足够频繁的使用习惯而发生的任何变化,对于在繁殖后代时共同参与受精过程的个体来说是普遍存在的,那么这种变化就会通过遗传得以保留。最终,这种变化会自我传播,并传递给所有相继出现且处于相同环境中的个体,而这些个体无需通过最初引发这种变化的方式来获得它”(拉马克,1802b,第61页)。

1809年,在他如今著名的《动物哲学》中,拉马克以两条定律的形式更系统地阐述了这一观点:

第一定律:在任何尚未发育完全的动物中,任何器官使用得越频繁、越持久,就会逐渐增强该器官的功能,使其得到发育、增大,并赋予其与使用时长相称的能力;而持续不使用这样的器官则会不知不觉地使其功能减弱、退化,逐渐降低其机能,最终导致其消失。

第二定律:由于一个物种长期所处环境的影响,以及由此导致的某个器官或身体部位的频繁使用或持续不使用,大自然使个体获得或失去的所有特征,只要这些获得性变化在两性中或产生这些新个体的个体中是普遍存在的,就会通过遗传在其后代新个体中得以保留(拉马克,1809年,第235页)。

正如科学史学家让·盖永(Jean Gayon)恰当地强调的那样,尽管拉马克(Lamarck)明确支持获得性遗传(如拉马克的“第二定律”所示),但拉马克本人对遗传现象本身从未表现出太大兴趣。相反,吸引拉马克注意的是生物体是如何发生改变的(盖永,2006 年)。关于获得性遗传的观点以及拉马克对它的支持,还有一些额外的要点需要强调。

1. 拉马克认为获得性遗传的观点是不言而喻的;他从未宣称这是自己的观点。在他的多卷本著作《无脊椎动物自然史》(Histoire naturelle des animaux sans vertèbres )的引言中,这部确立了他作为无脊椎动物学创始人声誉的伟大著作里,拉马克写道:“自然界的法则,即新个体继承其父母一生中在机体上所获得的一切,是如此真实、如此显著、如此为事实所证实,以至于没有一个观察者会不相信它的真实性”(拉马克,1815 年,第 200 页)。有启发性的是,他在这方面唯一提到的“实验”仅仅是一个用于阐释这一概念的思想实验。1802 年,他写道:“如果在两个不同性别的新生儿的一生中,一直遮住他们的左眼;然后让这两个人结合,并且对他们的孩子也一直做同样的事情,我毫不怀疑,经过许多代之后,他们的左眼会自然消失并逐渐退化。经过漫长的时间,在必要的条件保持不变的情况下,右眼会逐渐改变位置”(拉马克,1802b,第 53 – 54 页)。

在拉马克(Lamarck)之前,有许多人或多或少肯定地认可获得性遗传的真实性。其中著名的有博物学家查尔斯 – 乔治·勒罗伊(Charles – Georges LeRoy,1723 – 1789)和法国政治哲学家孔多塞侯爵(Marquis de Condorcet,1743 – 1794)。他们二人都在讨论生物可完善性的背景下提及了这一观点——勒罗伊讨论的是动物,孔多塞讨论的是人类。在勒罗伊《关于动物智力与可完善性的哲学书信》(Lettres philosophiques sur l’intelligence et perfectibilité des animaux )1802年的遗作版中(勒罗伊,1802),可以找到勒罗伊关于动物本能的以下表述:“对于我们认为是天生的、纯粹机械性的某些习性,还有另一点需要说明。那就是,它们或许完全取决于我们如今所见个体的祖先所习得的习性。无可争辩的事实证明,许多仅通过教育获得的习性,一旦成为习惯,并且在两三代个体中持续保持,几乎总会遗传下去”(勒罗伊,1802,第227 – 228页)。同样,孔多塞在论述人类的“可完善性”时指出,教育可能会改变并完善人体中负责智力机能的那部分生理结构,而且这些改变很可能属于那些能够代代相传的“个体完善”(孔多塞,1794,第383 – 384页)。然而,这种关于可完善性的讨论是关于物种内部的变化。勒罗伊、孔多塞以及当时几乎所有相信获得性遗传的人都没有提出“教育”对习性和/或结构的影响能够导致新物种的产生。正如勒罗伊所说:“天生注定有特定目标并依此构造的动物,不可能不被限制在其物种所固有的范围内,这是由它们的需求和能力所决定的”(勒罗伊,1802,第224页)。

2. 拉马克在获得性遗传观点上的创新之处,并非在于提出这一观点本身,而是在于他的主张——与勒罗伊等人的观点不同——即获得性遗传是一种能引发无限变化的因素。简而言之,尽管拉马克并未宣称用进废退遗传的观点是他首创,但他坚称自己是第一个认识到“这一法则的重要性以及它为导致动物惊人多样性的原因所带来的启示”的人。实际上,他曾一度表示,自己更看重率先认识到这一法则,而非“在从事分类艺术(这几乎构成了其他动物学家研究的唯一目标)时划分出纲、目、许多属和大量物种所带来的满足感”(拉马克,1815,第191页)。

3. 拉马克坚持认为,获得性变化要传递给下一代,特定条件是必要的。正如我们在拉马克关于婴儿眼睛的思想实验以及他《动物哲学》(Philosophie Zoologique)的“第二法则”中所看到的,他认为,因新习性而获得的性状要通过有性生殖从一代传递到下一代,父母双方都必须获得这些性状。他解释道,当“形态上的特点或任何缺陷碰巧被获得”时,只有通过经历了相同变化的个体结合,这些变化才会延续下去。另一方面,当没有经历相同变化的个体相互交配时,“会使所有那些因特殊情况而获得的特点消失”(拉马克,1809,第1卷,第261 – 262页)。1815年,他在《无脊椎动物自然史》(Histoire naturelle des invertèbres)中再次强调,要实现获得性遗传,父母双方都必须经历相同的变化。不过,他也承认,如果父母双方的改变程度不同,一方发生改变的性状至少可能会部分传递下去(拉马克,1815,第200页)。

通常情况下,当发生转变的个体与未经历相同变化的个体进行繁殖时,人们难道不会认为新获得的特征会被淹没吗?拉马克(Lamarck)却不这么认为,他本质上假定,当一个物种的个体暴露在相同的新环境条件下时,它们会以相同的方式做出反应,并以相同的方式发生改变。由于地球表面的每个地方在漫长的时间里都会随着气候的变化、河流和海床的位移、陆地的隆起或侵蚀等而经历各种各样的变化,因此世界各地的生物不可避免地会面临新的环境条件。或者,一个物种的个体由于某种原因迁移或被带到新的地点,发现自己所处的环境条件与之前经历的截然不同,它们会因为获得的新习性而呈现出新的形态,并构成一个与留在原地的物种不同的新物种。新物种——以及旧物种——都将由“所有处于相同环境中的个体”组成(拉马克,1802b,第148页)。

除了上述情况,拉马克还关注到一种特定生物形态在广阔地理范围内持续变化的情况。他认为,如果从自己国家熟知的一个物种开始,随着离家越来越远继续追踪它,就会发现将最后观察到的个体与最初观察到的个体进行比较时,这两组个体似乎代表了两个不同的物种,尽管它们之间会通过一系列的变种相互关联。此外,他说,人们不仅会发现“一个从细微差别到明显物种的简单变种系列”,还会发现代表“旁系系列,通向其他物种”的变种(拉马克,1817,第447 – 448页;伯克哈特,1997)。

4. 拉马克认为变化是缓慢且渐进的。他还坚持(至少在大多数情况下),只有当环境变化促使动物形成新的习性时,才会发生变化。在这一点上,他并非完全一致。一方面,当他谈到他所谓的“生命之力”,即流动液体的塑造作用时,他似乎认为这能够产生一种普遍的趋势,使生物复杂性增加,而不受特定环境的影响。另一方面,当他谈到物种层面的变化时,他坚持认为只有当动物因环境变化而形成新的习性时,这种变化才会发生。1802年,拉马克的同事、动物学家艾蒂安·若弗鲁瓦·圣伊莱尔(Étienne Geoffroy Saint – Hilaire)从埃及带回了一批各种物种的木乃伊标本,这个问题由此引发。当将这些标本与它们的现代同类进行比较时,发现“这些动物与今天的动物完全相似”,这一发现被用作反对生物变化观点的论据,或者至少表明在两三千多年的时间里没有发生变化(拉塞佩德等人,1802;居维叶,1804)。有趣的是,拉马克是自然历史博物馆关于若弗鲁瓦收藏品报告的联署人之一,但他在随后的著作中明确表示,埃及的证据丝毫没有使他的观点失效。他说,由于自相关标本被制成木乃伊以来,埃及的气候没有发生变化,因此它们的后代没有理由改变习性,也就没有理由改变形态。他尖刻地评论他的批评者说:

我似乎听到那些只能活一年的小昆虫,它们栖息在建筑物的某个角落,人们可以想象它们在相互交流传统,以便对它们所在的建筑物的年代发表看法。回顾它们微不足道的历史中的二十五代,它们会一致认定为它们提供庇护的建筑物是永恒的,或者至少它一直存在,因为它们一直看到它是一样的,而且从未听说它有开端。

拉马克希望他的学生从这件事中吸取的教训很简单:“空间和时间上的巨大尺度是相对的。”他告诉学生,与地球表面经历的巨大变化所花费的时间相比,三到五千年“极其短暂”(拉马克,1907,第541页)。

尽管如此,拉马克(Lamarck)仍然认为,在人类历史进程中存在生物变化的实例。他指出,人们只需观察被圈养在动物园里的野生动物或饲养在谷仓中的家畜,就能看到它们在被迫养成新习性时所发生的变化。同样,人们可以将法国役马的形态与英国赛马的形态进行比较,以了解多代保持不同习性所产生的影响。不同品种的狗、鸽子和家养植物同样证明了这些生物在人类施加的新环境下所经历的变化(他还说,也证明了人类通过杂交不同国家培育的品种所产生的混合结果)(拉马克,1907年,第542页)。

5. 获得性特征的遗传在拉马克的广泛理论体系中只是一个微不足道的部分。通过查阅他关于生命科学的三部主要论著(拉马克,1802b、1809、1815)的任何一个副标题,就可以了解拉马克在整个生物学领域的宏大智力抱负。这些副标题中没有一个提及获得性特征的遗传概念,甚至也没有提及物种变化的概念。相反,人们会看到涉及动物组织的广泛主题,包括其起源、渐进发展的原因以及在个体中如何消亡(拉马克,1802b);动物组织的多样性及其产生的能力,以及维持有组织生物体生命的物理原因(拉马克,1809);还有动物的基本特征、动物与植物及其他自然物体的区别,以及“动物学的基本原则”(拉马克,1815)。在1815年《无脊椎动物自然史》的“前言”中,拉马克解释说,他在该著作的引言中提出了一个“真正的通用理论”,涉及“不同动物的存在根源、生存方式、能力、变异和组织现象”。他毫不谦虚地宣称,这一理论“各部分相互关联,原则始终一致,适用于所有已知情况”(拉马克,1815年,第iii – iv页)。该理论旨在阐明最简单的生命形式是如何产生的,动物组织是如何变得越来越复杂的,新的能力是如何随着生物复杂性的增加而出现的,以及特定环境“情况”的影响是如何导致现代动物世界呈现出各种各样的习性和结构的。

显然,拉马克关注的远不止物种层面的变化。此外,不能简单地将他的生物转变通用理论理解为从他对物种层面变化的解释外推到更高层面的变化。他先是在1802年,然后在1809年更系统地,又在1815年再次提出,生物形态的转变是两种不同且相互对立的因素共同作用的结果:(1)“生命之力”,它导致了不同动物类群从最底层最简单的珊瑚虫到最顶层的哺乳动物,生物复杂性逐渐增加;(2)环境的影响。后者导致了从总体线性进化进程中的横向分支(正是在这一层面上,他阐述了环境引起的习性和结构变化如何导致物种转变的观点)。拉马克发现,将生物转变的这两个主要因素描述为相互对抗在教学上很有用。这使他能够对动物最自然的分类顺序(在他看来)为何是一个复杂性不断增加的总体等级体系,但只有宽泛的动物类群而非单个物种能按单一序列排列,给出一种近似因果关系的解释。然而,仔细审视后会发现,“生命之力”和环境的影响实际上并非根本对立。生命之力不过是流体先流经无组织体,然后流经有组织体的创造性活动,而最初赋予最简单生命形式结构的细微流体(热质和电)则来自外部环境(伯克哈特,1977)。如今,拉马克将生命与流经身体的流体联系起来的观点充其量显得有些古怪,但在整个18世纪,医生和生理学家用身体中流体和固体部分的相互作用来思考生命和健康是很常见的,就像在18世纪末和19世纪初,人们普遍认为热、电和磁都依赖于特定的、细微的、不可称量的流体的作用一样。

然而,即便我们提到了拉马克(Lamarck)关于生命力量的观点,我们距离全面探讨拉马克的理论仍有很大差距。在其职业生涯中,他的抱负不止于提出一个关于有机形态从最简单到最复杂转变的通用理论,也不止于解释生命的基本现象及其在不同有机复杂程度层面的所有表现。作为一名博物学家,拉马克最初可被恰当地描述为植物学家,后来成为无脊椎动物学家,但他自视为一名“博物哲学家”,并且以这个自我赋予的角色,他准备超越他渴望成为奠基人的生物学范畴。19世纪初,他计划开展一项宏大的理论事业,他将其称为“地球物理学”。他旨在为三门相关科学提供理论基础:气象学(研究地球大气)、水文地质学(研究地球表面以及水流运动对其的影响)和生物学(研究生物的起源与发展)(拉马克,1802a,第7 – 8页)。(另见科尔西,2006)

值得注意的是,拉马克在1800年时对理论问题的这种信心并非新鲜事。早在18世纪90年代,他就试图将自己的想法应用于化学领域(错误地认为拉瓦锡(Lavoisier)的新实验化学走错了方向)。他的努力无论是对化学还是对他自己而言,结果都不尽如人意。当他在法国研究院(Institut de France)宣读他的化学论文时,他的同事们尽量对他视而不见。拉马克没有怀疑自己的假设,反而开始相信存在一个针对他的沉默阴谋。在本文中讨论拉马克的物理化学理论并不合适。就我们目前的目的而言,只需说明到1802年春天,拉马克觉得自己与他所认为的法国科学界权威意见相左。他不指望那些只对他所谓的“小事实”感兴趣的同事会欢迎他向学生们阐述的更广泛的思考内容。这就是为什么我们可以有一定把握地推测,1802年5月17日,拉马克向学生们勾勒出他关于有机转变的全新宏大理论后,当天晚些时候与博物馆的其他教授们讨论本周行政事务时,他对此只字未提。

我们可以推测拉马克没有向同事提及他刚刚告诉学生内容的另一个原因是,博物馆每周的教授会议是专门讨论行政事务的,而非讨论科学理论或发现。教授们对事情发展成这样并不完全满意,但事实就是如此(伯克哈特,2007)。至于拉马克可能会向哪位同事快速、秘密地汇报他当天早些时候的讲座内容,出席会议的除拉马克之外的七位教授中,没有一位看起来是合适的人选。除拉马克之外唯一的动物学家是哺乳动物和鸟类学教授艾蒂安·若弗鲁瓦·圣伊莱尔(Etienne Geoffroy Saint – Hilaire,1772 – 1844),但此时若弗鲁瓦在埃及将近四年后刚刚回到巴黎,他正积极寻求重建他之前与乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769 – 1832)的深厚友谊,居维叶在若弗鲁瓦离开期间不仅成为了法国科学界的重要人物,还坚决反对物种转变的观点。(居维叶本人未出席教授会议,原因很简单,他当时还未在博物馆担任教职。1802年10月让 – 克洛德·梅特吕(Jean – Claude Mertrud)去世后,居维叶被任命为动物解剖学教授。)在其他出席会议的教授中,拉马克没有特别的理由期望安德烈·图安(André Thouin,农学)、A. – L. 布朗尼亚尔(A. – L. Brongniart,应用化学)、R. – L. 德方丹(R. – L. Desfontaines,植物学)、热拉尔·范·斯帕东克(Gérard Van Spaendonck,绘画)或勒内 – 朱斯特·阿维(René – Just Haüy,矿物学)会对他的观点表示欢迎。剩下的安托万·富尔克罗伊(Antoine Fourcroy,化学)肯定会对拉马克的理论风格持怀疑态度,因为1796 – 1797年拉马克曾以富尔克罗伊的《化学哲学》(Phi – losophie chimique)为新实验气体化学的典范,而他想用自己高度思辨的“热质”化学理论取而代之(拉马克,1796)。

尽管拉马克(Lamarck)可能没有急于将自己的讲座内容告知同事,但他仍渴望将讲座内容付梓出版。最初,他打算直接发表该讲座内容,迅速将其推出,以免有人误解或歪曲他的言论。随后,他决定进一步阐述该主题,“以便让他人更好地理解”。在发表引言讲座的三个月后,他将其作为自己著作《活体组织研究》(Recherches sur l’organization des corps vivans )(拉马克,1802b)的引言出版。1802年7月26日(法兰西共和国十年热月7日),他向同事们赠送了一本。同事们以正式投票致谢(法国国家档案馆AJ.15.103,第106页)。

6. 长期以来,拉马克的思想一直以他所举的获得性遗传特征的例子为特征(甚至被歪曲)。似乎很快,拉马克所列举的生物变化的例子在很大程度上代表了他的思想,而这种程度与其自身对这些例子的重视程度并不相称。此外,拉马克表述上的不严谨导致人们普遍误解他的思想:认为动物的愿望或意志是拉马克解释生物转变的一个重要因素。正如我们所见,关于涉禽,拉马克写道:“(涉禽)希望以一种不让自己的身体陷入水中的方式行动,它的腿部就会养成伸展和拉长的习惯”(拉马克,1801年,第14页;1802b,第57页)。然而,从拉马克关于动物组织与动物能力之间关系的著作中可以清楚地看出,他否认动物界大多数生物具有自主行动的能力。长期以来,其他人将动物(与植物相对)定义为能够感知和自主运动的生物,而拉马克坚持认为,许多动物缺乏这两种能力中的一种或两种都缺乏。他说,最简单的无脊椎动物缺乏感知能力。至于高等无脊椎动物,虽然它们拥有发育充分的神经系统来感知外界,但它们的大脑发育不足以使它们具备思考和意志能力。只有脊椎动物,主要是鸟类和哺乳动物,其大脑发育才使这种能力成为可能,但拉马克说,即使在鸟类和哺乳动物中——甚至在人类中,大多数行为也是习惯的结果,并不涉及思考或意志(拉马克,1809年,第2卷,第336 – 338页;伯克哈特,2011年)。

拉马克去世后,乔治·居维叶(Georges Cuvier)撰写了一篇将在法国科学院(Académie des Sciences)为拉马克发表的“悼词”。居维叶借此机会,以拉马克为例,展示了科学研究不应采取的方式,他嘲笑了拉马克的各种推测性研究。他还特别提及拉马克关于水鸟、涉禽等的论述,并引用拉马克自己的话来支持这样的观点,即拉马克认为“欲望和努力可以产生器官”(居维叶,1834年,第199 – 200页)。不可否认,拉马克给了居维叶指责他的机会,也让居维叶乐于对他进行嘲讽(伯克哈特,1977年)。居维叶本可以对物种转变的观点提出严肃的科学异议,但他不愿认真对待拉马克的物种转变思想,以免赋予其科学可信度(科尔曼,1964年;伯克哈特,1977年)。

至于拉马克的长颈鹿例子,这个例子在对拉马克的历史记忆中占据显著地位,这与他最初引入该例子时的轻描淡写形成了鲜明对比。他首次提及长颈鹿的例子是在1802年出版的《活体组织研究》一书中。而且,这个例子是作为事后补充出现的,不在正文里,而是在书的索引中。在“动物习性”(habitudes des animaux)这一标题下,他写道:“除了我所列举的例子,我还可以补充长颈鹿(camelopardalis)的形态。长颈鹿是食草动物,生活在干旱且缺乏草本植物的地方,不得不啃食树叶,并不断努力够到高处”(拉马克,1802b,第208页)。七年后,在他的《动物哲学》(Philosophie zoologique)中,拉马克详细阐述了这个例子,并将其纳入正文,他写道:

关于习性,观察长颈鹿(camelo – pardalis)独特的形态和高度这一习性产物是很有趣的。这种动物是哺乳动物中体型最大的,已知生活在非洲内陆,那里的土地几乎总是干旱且缺乏草本植物,这迫使它只能啃食树叶,并不断努力够到树叶。由于该物种所有个体长期保持这一习性,结果是长颈鹿的前腿变得比后腿长,脖子也变得很长,以至于长颈鹿不用后腿站立,仅抬起头就能达到六米(近二十英尺)的高度(拉马克(Lamarck),1809年,第一卷,第256 – 257页)。

7. 拉马克(Lamarck)所举的例子及其物种变化模型涉及功能性、适应性变化。至少在他对高级分类群进化的部分思考中也是如此。这个模型很简单:动物会根据周围环境的变化形成新的习性,习性的改变会导致身体结构的变化,新的习性和身体结构会遗传给后代,积累到一定程度就会产生新的物种。他在《动物哲学》(Philosophie zoologique)中提出,习性的改变也是某些高级动物分类群起源的原因。1809年6月底,一只活海豹被带到自然历史博物馆,他对这只海豹的观察促使他在《动物哲学》(1809年8月出版)付梓前匆忙添加了一些“补充内容”。这些补充内容特别涉及该书第一卷中关于(1)环境对动物习性和身体结构的影响以及(2)如何呈现动物的自然秩序的章节。拉马克观察了海豹在水中和陆地上的移动方式,特别留意了它前后腿的使用方式。他发现海豹游泳时会将后腿并拢当作鳍,但在捕捉猎物进行精细操作时会将后腿分开。他将此与海象进行了比较,他说海象的后腿通常在生理上连接成尾鳍。他解释说,海豹以鱼类和其他海洋猎物为食的习性

……海象以植物为食的习性导致了它们后腿形态的差异,这“为习性对器官形态和状态的影响提供了新的证据”。

在列举了其他一些习性影响力的例子后,拉马克接着论述了哪些动物类别演化出了哪些其他动物类别,并详细推测了哺乳动物的起源。他认为,哺乳动物源自爬行动物的两个分支之一(另一个分支演化成了鸟类)。他说,爬行动物的“蜥蜴类”分支演化出了“我们称之为两栖动物的水生哺乳动物”。这些生物形成的不同习性随后演化出了鲸目哺乳动物(它们回到海洋,仅为呼吸才浮出水面)以及两种陆生哺乳动物:有蹄类动物(有蹄的动物)和有爪类动物(有指甲或爪子的动物)。他提出,像海象和海牛这类食草的两栖哺乳动物演化出了有蹄类动物,而像海豹这类食鱼的两栖哺乳动物演化出了陆生食肉动物(拉马克(Lamarck),1809年,第二卷,第451 – 466页)。

拉马克承认,虽然这些论点“似乎只是简单的推测”,但他认为,仔细思考他的论点以及他所列举动物的习性和生存环境,就会发现他的观点“极有可能是正确的”(拉马克(Lamarck),1809年,第二卷,第462页)。无论可能性高低,这些评论表明,习性和环境在他关于生物变化的思考中占据核心地位,不仅在物种层面,在更高层面也是如此。

8. 拉马克(Lamarck)并未对获得性特征如何从一代传递到下一代的机制做出解释。考虑到在他那个时代,对变异和遗传的科学研究尚未被设想出来(见米勒 – 维勒(Müller – Wille)和莱茵贝格尔(Rheinberger)2007年;米勒 – 维勒和莱茵贝格尔2012年),这一点并不令人惊讶。拉马克撰写《动物哲学》(Philosophie zoologique)时,距离细胞理论的诞生还有三十年,距离孟德尔(Mendel)的研究(其重要性直到1900年才被认可)还有半个世纪,距离证明受精过程涉及一个精子和一个卵子的结合则超过了60年。拉马克确实对生殖有所论述,但他的论述表明,鉴于对他而言生殖本质上是一个传递生命运动的问题,他距离思考解释获得性特征传递的具体方式还有多远。在解释有性生殖时,他认为受精过程涉及从“受精物质”中散发出来的“无形火焰或细微蒸汽”,这种蒸汽会渗入“可受精的凝胶状分子”,并通过其“膨胀运动”为它作用的微小物体带来秩序和生命运动。他承认这种细微的受精液体必须具有物种特异性——它必须“在每个物种中经历特定的改变,要么通过混合或组合,要么通过其他方式”——但除此之外,他没有提供更多内容。他承认,受精过程仍然是一个“奇妙的谜团”。另一方面,他非常热衷于指出,细微受精液体在受精过程中的作用,与在条件合适时,自然通过热的细微流体(可能还有电的细微流体的辅助)的作用“直接”赋予微小、无组织的凝胶状或粘液状物质生命的方式是类似的(见拉马克1802b,第95 – 98页;1809年,第2卷,第70 – 90页)。

9. 拉马克本人从未使用过“获得性特征的遗传”这一表述,事实上,他也从未使用过“遗传”(heredity)或“遗传性的”(hereditary)这些词汇。然而,巴黎自然历史博物馆(Museum of Natural History)有一位与拉马克同时代的人,他使用了“遗传”和“遗传性的”这些词汇,并且支持获得性变异可以遗传的观点,但他否认这一过程能够导致物种发生显著变化(加永(Gayon)2006年;伯克哈特(Burkhardt)2011年)。这个人就是动物学家弗雷德里克·居维叶(Frédéric Cuvier),他是乔治·居维叶(Georges Cuvier)的弟弟,而乔治·居维叶是拉马克在进化问题上的主要对手。1803年末,弗雷德里克·居维叶负责管理自然历史博物馆的动物园,他开始尝试主要基于对活体动物的研究来开创自己的科学事业。加永指出,弗雷德里克·居维叶1811年发表的一篇关于不同犬种的文章,是“héréditaire”(遗传性的)一词首次在法语中用于描述获得性变异的传递,而不是像之前那样仅用于遗传病的医学语境中。事实上,早在勒鲁瓦(Le Roy)的《关于动物的智力和完善性的哲学书信》(Lettres philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilité des animaux)1802年版(上文已引用)中,就已经出现了“遗传性的”一词用于描述获得性变异的传递,而居维叶早在1807年就使用了这个词(居维叶1807年)。次年,在对动物的智力进行观察时,居维叶坚持认为“动物身上一些被视为本能的特质,遵循与那些依赖于教育的特质相同的规律”。他认为,通过教育获得的特质,“只要经过足够多代的实践,最终会变成本能或具有遗传性”。相反,“一旦不再通过实践来强化或维持这些特质,它们就会或多或少地消失或退化”(居维叶1808年,第462页;伯克哈特2011年)。值得注意的是,居维叶在这方面并未提及拉马克。相反,他将获得性变异传递的观点归功于勒鲁瓦。

“遗传”(heredity)一词似乎首次在生物学语境中出现(相对于其已在使用的法律语境而言),是在一篇关于弗雷德里克·居维叶(Frédéric Cuvier)1812年在哲学数学学会(Société philomathique)发表的文章的报告中(居维叶,1812年)。该报告指出,居维叶在他的文章中提出了“规则”或“定律”,即“获得性能力通过繁衍传递并成为遗传性能力”。报告接着说,居维叶用这条规则来讨论“种族存在的原因以及它们从这种遗传中获得了什么”。[加永(Gayon)认为“遗传”一词首次出现的时间要晚得多——1841年,但即便如此,皮埃尔·弗洛伦斯(Pierre Flourens)的引用也是针对弗雷德里克·居维叶的作品(加永,2006年)。]

弗雷德里克·居维叶显然是后来被称为获得性性状遗传这一观点的倡导者。他将使用或不使用所产生的变异(以及他所谓的动物饲养者选择的“偶然变异”)作为家养动物品种形成的基础。然而,他也非常明确地否认了这种变化能够大到产生新物种的程度。他说,这些变化“不能用来支持那些试图从可能影响动物的各种环境中推导出动物不同形态的理论”(居维叶,1811年,第353页;伯克哈特,2011年)。

拉马克(Lamarck)于1829年去世。乔治·居维叶(Georges Cuvier)三年后去世。乔治·居维叶曾竭尽全力抑制人们对物种转变论思想的热情,但仍有一些博物学家被其吸引,即便他们没有像拉马克那样全面、系统或直率地支持或发展这一观点(科尔西,1988年)。1834年,弗雷德里克·居维叶为他哥哥的《化石骨骼研究》(Recherches sur les ossemens fossils)第四版撰写引言时,觉得有必要捍卫他哥哥的声誉,并否认近期有关物种变化观点的真实性。他指出,没有观察或实验依据来支持布丰(Buffon)、拉马克或任何近期作者的物种转变论观点。然后,在一段让人联想到托马斯·贝尔(Thomas Bell)刻意忽视达尔文(Darwin)和华莱士(Wallace)思想革命性的陈述中,小居维叶写道:“啊!如果哪怕存在最微弱的证据,我不说证明物种转变,而是证明一个物种转变为另一个物种的可能性,那么解剖学家、生理学家或博物学家此后怎么可能还会关注其他类型的现象呢?”居维叶认为,人们如果没有思考过这种转变的神奇之处,“就会相信,在认识到这种转变可能的那一刻,它不会在所有或多或少以动物为研究对象的科学领域引发一场根本性的革命”(居维叶,1834年,第一卷,第xxii页;伯克哈特,2011年)。

回顾往事,人们会发现,弗雷德里克·居维叶无法想象会发生的事情确实发生了,尽管生命科学领域的这场革命并非“瞬间”发生。这场革命通常被称为“达尔文革命”。然而,如果我们仅仅通过将达尔文的自然选择理论与“拉马克主义”的获得性性状遗传观点相对比的常见视角来看待这场革命,就会误解生物学思想的发展。

10. 事实上,达尔文本人坚信获得性性状遗传。在他的《物种起源》(On the Origin of Species)中,他将获得性性状遗传确定为自然选择作用的变异来源之一(达尔文,1859年)。九年后,在他的《动物和植物在家养下的变异》(Variation of Animals and Plants Under Domestication)一书中,达尔文提出了他的“泛生论临时假说”,以解释一系列与遗传和发育相关的现象,包括获得性性状遗传(达尔文,1868年)。1880年,也就是他去世的两年前,在回应怀韦尔·汤姆森爵士(Sir Wyville Thomson)的批评时,达尔文驳斥了那种认为他的物种变化理论仅依赖于自然选择的说法。他回顾自己1868年的著作时说:“我相信,没有人能像我在《动物和植物在家养下的变异》一书中那样,提出这么多关于器官使用和不使用影响的观察结果”(达尔文,1880年)。

达尔文在他那部两卷本的关于变异的巨著中,确实对身体各部分的用进废退效应(以及其他方面)给予了相当多的关注。在他的“泛生论临时假说”中,他假定身体的所有细胞都会产生一种他称之为“芽球”(gemmules)的微小物质颗粒,这些颗粒随后会聚集在生殖腺中,并在繁殖过程中传递下去,它们可以解释一系列显著的遗传和发育现象,其中包括返祖现象、“优势遗传”、“雄性生殖要素对雌性形态的影响”、器官错位发育、缺失部分的再生、环境变化的直接作用,以及“特定器官用进废退的遗传效应”。关于最后这两点,达尔文写道,

按照任何常规观点,都难以理解变化的环境,无论是作用于胚胎、幼体还是成年动物,如何能导致可遗传的变异。同样,甚至更难以理解的是,按照常规观点,任何身体部位长期使用或不使用的影响,或者身体或心理习惯改变的影响,如何能够遗传。几乎没有比这更令人困惑的问题了;但按照我们的观点,我们只需假设某些细胞最终不仅在功能上而且在结构上发生了改变;并且这些细胞会释放出同样发生改变的芽球”(达尔文,1868年,第2卷,第395页)。

他重申道,在生物体的组织结构因环境变化、身体部位使用频率的增减或其他原因而发生改变的情况下,从身体发生改变的细胞单位释放出的芽球本身也会发生改变,并且当它们数量足够多时,就会发育成新的、发生改变的结构”(达尔文,1868年,第2卷,第395页)。

相比之下,正如我们所见,拉马克(Lamarck)并未提出任何关于获得性特征如何从一代传递到下一代的具体假说。他关注的是个体因采用新习惯而发生的变化。换句话说,他强调的是等式中使用和不使用的方面(他的《动物哲学》中的第一条法则),而非遗传传递的方面(第二条法则)。他没有识别出一系列需要解释的不同遗传现象。他曾提到,如果双亲没有经历相同的变化,那么这些变化在有性生殖中就会消失,但他并不担心诸如返祖等其他遗传现象。如上所述,在他那个时代,遗传学这一概念尚未形成。

因此,这就是另一个理由,让我们对将拉马克的名字与获得性特征遗传的观点普遍联系起来,以及将拉马克的获得性特征遗传观点与达尔文的自然选择观点进行同样常见的对比这两种做法提出质疑。提出理论来解释因使用和不使用而获得的特征如何从一代传递到下一代的是达尔文,而非拉马克。而且,正如我们所见,也是达尔文承认自己比前人提供了更多关于使用和不使用影响的证据。奇怪的是,当涉及拉马克和获得性特征遗传的观点时,还有另一个历史的讽刺(或许甚至是屈辱),在达尔文的《动物和植物在家养下的变异》一书中,达尔文列举了许多使用和不使用影响的例子,但他从未提及拉马克的名字。可以说,达尔文在通常被认为是拉马克专长的领域超越了拉马克,但在此过程中却从未承认过拉马克。

到目前为止我们所说的内容,并没有穷尽拉马克的名字在关于进化机制的讨论中所呈现出的所有历史讽刺。我们暂且不谈达尔文去世后的几十年,当时奥古斯特·魏斯曼(August Weismann)对获得性特征遗传的观点发起了攻击,自封的“新达尔文主义者”和“新拉马克主义者”之间展开了激烈的辩论,现在让我们转向20世纪初,来看看拉马克的名字卷入其中的另一个历史转折。在20世纪初,新达尔文主义者和新拉马克主义者并非试图确定进化机制的唯一对立理论派别。当时流行的其他理论中——而且对实验生物学家特别有吸引力的一种理论——是雨果·德·弗里斯(Hugo de Vries)的“突变理论”(德·弗里斯,1901年;艾伦,1975年)。碰巧的是,德·弗里斯的理论中有一个单一物种特别突出,该理论认为新物种可以在一代之内通过一次巨大的跳跃或突变而产生。这个物种就是月见草,一种以这位法国生物学家的名字命名为拉马克月见草(Oenothera lamarckiana)的植物。拉马克在18世纪90年代描述它时称其为大花月见草(Aenotherea grandflora),但1828年N. C. 瑟兰热(N. C. Seringe)为了纪念拉马克而给它重新命名(见戴维斯,1912年)。这里的讽刺之处在于,以拉马克命名的一种植物最终成为了一种与拉马克的理论几乎完全相悖的物种变化解释的主角。德·弗里斯理论中所强调的突然、离散、不连续的突变,与拉马克进化假说中缓慢、几乎难以察觉的连续变化毫无相似之处。

近来,拉马克(Lamarck)的名字多少有了些复兴的迹象。吉西斯(Gissis)和亚布隆卡(Jablonka)在一本名为《拉马克主义的转变》的会议论文集中提出,至少某些关于发育可塑性、表观遗传和生物个体性的现代研究,可以被恰当地视为“拉马克问题域”的代表,其特征是采用“发育变异优先”的方法来解决进化问题(吉西斯和亚布隆卡,2011年,第145页)。不过,他们谨慎地指出,“支持‘拉马克问题域’并不意味着要认同拉马克的具体观点(这些观点有时并不一致),也不意味着要认同后来拉马克主义者的观点”(吉西斯和亚布隆卡,2011年,第154页)。

然而,这就引发了一个问题:拉马克最初的思想中,有哪些部分是我们可能想要强调,甚至以某种合适的现代形式保留下来的呢?在不歪曲我们对他所处时代的理解的前提下,我们能在多大程度上对这位进化论先驱的思想进行改造呢?本文作者(其职业生涯始于作为一名研究拉马克的生物学史学家)当然希望,每次提到拉马克的名字时,人们不必立刻联想到获得性遗传。正如我们所见,拉马克明确支持这一观点,而且这一观点也是他理论的必要组成部分,但他从未将其视为一个问题,他的同时代人似乎也没有这样认为。相比之下,拉马克确实以宣扬生物形态相继产生的观点而自豪,这种产生过程从最简单的生物开始,逐步发展到最复杂的生物。他对动物组织不同层次之间的联系以及处于这些层次的动物所具有的能力的讨论,在今天的科学家看来可能过于原始或模糊,无法提供任何灵感,但我们至少应该记住,这些问题对他来说非常重要。他试图对生物复杂性的增长进行因果解释,同样也试图理解不同的能力是如何与这种复杂性一同产生的。

至于拉马克关于物种层面变化的思想,他强调行为在进化过程中的作用,这一点值得铭记。从他首次宣布关于生物可变性的新观点那一刻起,这一观点就成为了他思想的核心。让我们回顾一下他在1800年提出的主张:

我可以证明,不是身体或其部分的形态决定了动物的习性和生活方式,相反,是习性、生活方式以及所有其他有影响的环境因素,随着时间的推移塑造了动物身体及其部分的形态。

重新关注行为作为进化因素是否值得被称为“拉马克式”的呢?当然,这取决于如何界定。在思考行为在动物进化中的作用时,过去50年里可能没有比50年前阿利斯特·哈迪(Alister Hardy)在1963年的吉福德讲座中所做的讨论更有说服力的了。在随后以《生命之流》(哈迪,1965年)为题出版的讲座文集里,哈迪明确表示自己是达尔文主义者和孟德尔主义者。此外,他欣然承认,有许多适应现象无法用任何拉马克主义原则来解释。他毫不费力地否定了获得性遗传。尽管如此,他确实相信,通过“鲍德温效应”或“有机选择”(他将其比作沃丁顿的“遗传同化”),以习性改变形式出现的行为创新在动物进化中起着重要作用,至少在鸟类和哺乳动物层面是如此。在他看来,有利的习性改变可以通过模仿或学习在种群中传播,即非遗传方式传播,并为任何恰好能使新习性更有效的基因变化的选择铺平道路。哈迪在谈到大卫·拉克(David Lack)所描述的达尔文雀的喙形时写道:“对于这些适应性特征,哪种解释更合理呢?是偶然的基因突变首先出现在种群中的少数个体身上,导致这些鸟类改变习性,寻找更适合其喙形的新食物来源,从而成为更成功、更能生存下来的物种;还是说,鸟类由于竞争压力而采用了新的觅食习性,这些习性在种群中传播开来,使得那些能提高效率的喙形偶然变化逐渐通过有机选择得以保留?”(哈迪,1965年,第174 – 175页)

哈迪(Hardy)认为行为变化可以成为生物进化驱动力的观点,并未被研究鸟类进化的遗传学家所忽视。为了解释“鸟类解剖学进化的高速率,尤其是鸣禽的高进化速率”,怀尔斯等人(Wyles et al., 1983)——特别提及了哈迪的假说(但未提及拉马克(Lamarck)的名字)——将新习性的习得和传播确定为某些高等动物进化变化的关键引发因素。他们提出,行为创新和社会传播会导致新的选择压力,进而有利于“那些能提高个体以新方式生存效率的突变”。作者认为,这一假说不仅可以解释鸣禽解剖学的高进化速率,还能解释高等灵长类动物,尤其是人属(Homo)的情况。

本文开篇探讨了科学家因特定观点被铭记(或被遗忘)的各种方式。拉马克主要因获得性遗传的观点而被铭记,而他本人并未在这一观点上投入太多智力精力,也从未期望或在意因该观点被铭记。相反,他希望被铭记的观点(与生物可变性主题相关)是他关于所有生物从最简单到最复杂依次产生的广泛观点,以及他认为行为变化是生物变化主要因素的观点。我们能否改变“拉马克主义的(Lamarckian)”这一形容词的常见含义呢?我们是否可以承认,哈迪的观点或关于行为进化的类似想法体现了某种“拉马克式的洞见”,即使在这些观点中,达尔文的自然选择在决定哪些能生存、哪些会灭绝方面起着决定性作用?我们能否摒弃长期以来将拉马克的名字仅仅与获得性遗传观点联系在一起的习惯呢?拉马克认识到改变长期形成的习惯很困难,但他也认识到在新环境中,新习惯有机会扎根。也许遗传学、发育学和进化学的新研究将使“拉马克主义的”这一形容词有新的含义。

参考文献

艾伦(Allen, G. E.),1975 《20世纪的生命科学》。威利出版社(Wiley),纽约。

法国国家档案馆(Archives Nationales de France) 教授会议记录。自然历史博物馆馆藏(Fonds Muséum d’Histoire Naturelle)。AJ.15.103,1801 – 1802年(自然历史博物馆教授会议记录手稿,时间从共和十年雨月十七日至共和十一年霜月一日[1801年2月6日至1802年11月22日])。

布朗(Browne, J.),2002 《查尔斯·达尔文:地方的力量》。乔纳森·凯普出版社(Jonathan Cape),伦敦。

小伯克哈特(Burkhardt, Jr., R. W.),1977年 《体系精神:拉马克(Lamarck)与进化生物学》。哈佛大学出版社(Harvard University Press),美国马萨诸塞州剑桥市/英国伦敦。

小伯克哈特(Burkhardt, Jr., R. W.),1997年 《解读布丹(Baudin):拉马克时代的科学实践模式》,载于G. 洛朗(G. Laurent)主编的《让 – 巴蒂斯特·拉马克(Jean – Baptiste Lamarck),1744 – 1829》,第497 – 514页。巴黎CTHS出版社(Éditions du CTHS)。

小伯克哈特(Burkhardt, R. W. Jr.),2007年 《花园里的豹:自然历史博物馆(Muséum d’Histoire Naturelle)的近距离生活》。《爱西斯》(Isis)98: 675 – 694。

小伯克哈特(Burkhardt, Jr., R. W.),2011年 《拉马克、居维叶(Cuvier)和达尔文(Darwin)论动物行为》,载于S. B. 吉西斯(S. B. Gissis)和E. 亚布隆卡(E. Jablonka)主编的《拉马克主义的转变:从微妙流体到分子生物学》,第33 – 44页。麻省理工学院出版社(MIT Press),美国马萨诸塞州剑桥市/英国伦敦。

科尔曼(Coleman, W.),1964年 《动物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier):进化理论史研究》。哈佛大学出版社(Harvard University Press),美国马萨诸塞州剑桥市。

孔多塞(Condorcet, J. – A. – N. de C.),1794年 《人类精神进步史表纲要:孔多塞遗作》。巴黎阿加塞出版社(Agasse)。

科尔西(Corsi, P.),1988年 《拉马克时代:1790 – 1830年法国的进化理论》。加利福尼亚大学出版社,伯克利。

科尔西(Corsi, P.),2001年 《拉马克:转变论的起源与影响,1770 – 1830年》。法国国家科学研究中心出版社(CNRS Éditions),巴黎。

科尔西(Corsi, P.),2006年 “生物学”,载于《拉马克:自然哲学家》,第37 – 64页,由科尔西(P. Corsi)、加永(J. Gayon)、戈奥(G. Gohau)和蒂拉尔(S. Tirard)编辑。法国大学出版社(Presses Universitaires de France),巴黎。

居维叶(Cuvier, F.),1807年 《论吼猴》。《自然历史博物馆年鉴》9: 118 – 130。

居维叶(Cuvier, F.),1808年 《关于新荷兰居民所养犬的观察,附关于动物道德能力的若干思考》。《自然历史博物馆年鉴》11: 458 – 476。

居维叶(Cuvier, F.),1811年 《关于区分家犬主要品种的骨骼特征的研究》。《自然历史博物馆年鉴》18: 333 – 353。

居维叶(Cuvier),F.,1812 年 《关于兽类智力能力的论文》。《哲学学会新科学通报》(Nouv. Bull. Sci. Soc. Philomat.)3: 217 – 218。

居维叶,F.,1834 初步观察,载于 G. 居维叶(G. Cuvier)所著《化石骨骼研究》(Re-cherches sur les ossemens fossiles)第 4 版第 1 卷,第 i – xxiv 页。E. d’Ocagne 出版社,巴黎。

居维叶,G.,1804 关于古埃及朱鹭的备忘录。《自然历史博物馆年鉴》(Ann. Mus. Hist. Nat.)4: 116 – 135。

达尔文,C.,1859 《物种起源》(On the Origin of Species),通过自然选择的方式,或在生存斗争中保存有利种族。约翰·默里出版社(John Murray),伦敦。

达尔文,C.,1868 《动物和植物在家养下的变异》(The Variation of Animals and Plants under Domestication)。约翰·默里出版社(John Murray),伦敦。

达尔文,C.,1880 怀维尔·汤姆森爵士与自然选择 《自然》(Nature)23: 32。

戴维斯,B. M.,1912 拉马克月见草(Oenothera lamarckiana Seringe)是大花月见草(Oenothera grandiflora Solander)的一个类型吗?《托雷植物俱乐部通报》(Bull. Torrey Bot. Club)39: 519 – 533。

德弗里斯(de Vries, H.),1901年 《突变理论:植物界物种起源的实验与观察》(Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich)。维特出版社(Veit),莱比锡(Leipzig)。

加永(Gayon, J.),2006年 “获得性特征的遗传”(Hérédité des caractères acquis),载于由科尔西(P. Corsi)、加永(J. Gayon)、戈奥(G. Gohau)和蒂拉尔(S. Tirard)编辑的《拉马克:自然哲学家》(Lamarck, Philosophe de la Nature),第105 – 163页。法国大学出版社(Presses Universitaires de France),巴黎(Paris)。

吉西斯(Gissis, S.)和埃娃·亚布隆卡(E. Jablonka),2011年 《拉马克主义的转变:从微妙流体到分子生物学》(Transformations of Lamarckism: From Subtle Fluids to Molecular Biology)。麻省理工学院出版社(MIT Press),马萨诸塞州剑桥市(Cambridge, MA)/伦敦(London)。

哈迪(Hardy, A. S.),1965年 《生命之流》(The Living Stream)。哈珀与罗出版公司(Harper & Row),纽约(New York)/伊利诺伊州埃文斯顿(Evanston, IL)。

拉塞佩德(Lacepède, B. G. E.)、居维叶(G. Cuvier)和让 – 巴蒂斯特·拉马克(J.-B. Lamarck),1802年 《博物馆教授关于埃蒂安·若弗鲁瓦(E. Geoffroy)从埃及带回的自然历史藏品的报告》(Rapport des professeurs du Muséum, sur les collections d’histoire naturelle rapportées d’Égypte, par E. Geoffroy)。《自然历史博物馆年鉴》(Ann. Mus. Hist. Nat.)1: 234 – 241。

让 – 巴蒂斯特·拉马克(Lamarck, J.-B.),1796年 《对气动理论或现代化学家新学说的驳斥》(Réfutation de la théorie pneumatique ou de la nouvelle doctrine des chimistes modernes)。阿加塞出版社(Agasse),巴黎(Paris)。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1801年 《无脊椎动物系统》……;附共和国八年开幕演讲。巴黎:德特尔维尔(Déterville)出版社。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1802a 《水文地质学,或关于水对地球表面的影响、海洋盆地存在的原因、其位移以及在地球表面不同点的相继迁移的研究;最后是关于生物对地球表面性质和状态的改变》。巴黎:阿加塞与梅亚尔(Agasse et Maillard)出版社。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1802b 《关于生物组织的研究,特别是关于其起源、发展和组成进程的原因,以及关于在每个个体中持续破坏组织并必然导致其死亡的原因的研究》;附在国家自然历史博物馆(Muséum national d’Histoire Naturelle)开设的动物学课程的开幕演讲。巴黎:梅亚尔(Maillard)出版社。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1809年 《动物哲学,或关于动物自然史的思考阐述;关于它们组织的多样性及其由此获得的能力;关于维持它们生命并引发它们所进行运动的物理原因;最后,关于产生感觉的原因以及赋予有此能力者以智力的原因》。巴黎:巴耶尔(Baillière)出版社。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1815年 《无脊椎动物自然史,呈现这些动物的一般和特殊特征、它们的分布、它们的纲、目、属以及相关主要物种的引用》;前言介绍了动物基本特征的确定、动物与植物及其他自然物体的区别;最后,阐述了动物学的基本原理,第1卷。巴黎:德特尔维尔(Déterville)出版社。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1817年 《物种》。《新自然历史词典》第10卷:441 – 451页。

拉马克(Lamarck, J.-B.),1907 年 在自然历史博物馆(Muséum d’Histoire naturelle)共和十一年芽月开设的动物学课程开幕演讲,主题为:生物中的物种是什么?《法国与比利时科学通报》(Bull. Sci. Fr. Belg.)40: 523 – 543。

朗德里厄(Landrieu, M.),1909 年 《拉马克(Lamarck):进化论的奠基人:他的生平与著作》。法国动物学会(Société zoologique de France),巴黎。

勒鲁瓦(Le Roy, C.-G.),1802 年 《关于动物的智力与可完善性的哲学书信,附几封关于人类的书信》。博桑热、马松与贝松出版社(Bos – sange, Masson et Besson),巴黎。

米勒 – 维勒(Müller – Wille, S.)和莱茵贝格尔(H.-J. Rheinberger)编,2007 年 《遗传的产生:1500 – 1870 年生物学、政治学与文化的十字路口》。麻省理工学院出版社(MIT Press),马萨诸塞州剑桥市/伦敦。

米勒 – 维勒(Müller – Wille, S.)和莱茵贝格尔(H.-J. Rheinberger),2012 年 《遗传的文化史》。芝加哥大学出版社(University of Chicago Press),芝加哥/伦敦。

佩利(Paley, W.),1802 年 《自然神学;或,上帝存在及其属性的证据》。罗伯特·福尔德出版社(Robert Faulder),伦敦。

普鲁什(Pluche, N.-A.),1741年《自然景观,或关于自然史特色的对话,这些特色似乎最能激发年轻人的好奇心并培养他们的思维》。阿姆斯特丹书商公司出版。

雷(Ray, J.),1714年《上帝在创世之工中彰显的智慧》。第6版。伦敦的威廉·因尼斯(William Innys)出版。

怀尔斯(Wyles, J. S.)、昆克尔(J. G. Kunkel)和威尔逊(A. C. Wilson),1983年《鸟类、行为与解剖学进化》。《美国国家科学院院刊》(Proc. Natl. Acad. Sci. USA)80: 4394 – 4397。

英文论文标题:Lamarck, Evolution, and the Inheritance of Acquired characters.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论