来源公众号:新校长传媒 作者:张凯

作者丨张凯

新校长传媒系执行主编

2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年,教育强国建设进入蓄势突破、全面跃升的关键阶段。结合全国教育工作会议重点,“新校长传媒”盘点近年来的相关文件纲要会议事件,梳理了2025年基础教育不能忽视的10个“国家级变革目标”,与中小学校长共同绘制新一年的工作大纲与变革蓝图。

人工智能教育落地生根

2025年,将开启教育与AI深度融合的时代。教育部部署加强中小学人工智能教育,多个省份也发布了人工智能赋能教育行动方案,统筹谋划学校人工智能创新建设。

比如:北京提出要开发跨学科、跨学段的教育大模型平台,完成教育领域人工智能试点29个应用场景建设,中小学普遍开展人工智能场景应用。

上海在四年级、七年级开设《人工智能基础》地方课程,每周1课时,并确定了89所人工智能教育实验校;虹口区提出未来将在每所学校增加一个新岗位——“AI专员”,为教师提供专门的指导与解答。

浙江提出要提升教师的人工智能专业水平,或将出台政策,对在人工智能教育教学方面有突出表现或取得显著成果的教师给予表彰与奖励。

深圳人工智能课程一、二年级每学年安排不少于6课时,三至八年级每学年安排不少于8课时,九年级根据学校实际情况灵活开设,今年将建成具有深圳特色的人工智能教育课程体系。

今年,各地将从课程体系、教学评价、教学资源、教学环境、教师供给等方面探索中小学人工智能教育实施途径,推动人工智能教育落地生根,培养适应AI时代的人才。

高质量推进大科学教育

2024年底召开的全国中小学科学教育工作推进会指出,随着新一轮科技革命加速演进、教育强国建设高质量推进,要抓住中小学科学教育的历史机遇,推动教育科技人才良性循环。

今年初,北京出台了中小学科学教育“二十条”,明确了要设立科学副校长,每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师,支持建设科学高中,探索衔接大学的贯通培养机制,将科学教育作为课后服务重要内容。

今年,中小学将继续做好科学教育加法,破解重点难点堵点问题,包括开发集成科学教育资源、提升科学教师队伍能力、探索大中小贯通培养载体等。大科学时代,要以大科学教育观,实现素养导向的科学教育改革,同时谨慎防范过早的“掐尖”现象。

用好新教材,落实新课标

今年,义务教育又有新的一个年级将使用新教材。把教材使用与深化课程教学改革紧密结合起来,从“教好新教材”到“用好新教材”,依然是需要深度卷入的变革实践。

新教材已经走向少而精、深度学习,要求老师必须转变教学方式,从现成知识的传递者转变为课程的创生者。学校要将教师教材使用能力的提升作为课改重要支点,从机制建设、内容设计、教研成效上对校本教研进行系统设计。一方面,要深入研究课程标准,吃透课程内容、课标精神,准确理解教材要求;另一方面,要引导教师发现已有经验与新课标、新教材的对接点,在挖掘教材的育人价值上下功夫,探索新的教学方式。

以项目化学习为抓手,深化课程教学改革

目前,北京、上海、广东、浙江等地已出台课程教学改革深化行动方案,将基础教育课程教学改革引向深入。

其中,北京探索以学科课程、跨学科课程、活动课程、综合主题课程等特色课程建设模式;上海市将项目化学习作为改革突破口,纳入学校课程方案,将项目化学习成果纳入学生综合素质评价和高中招生录取评价;广东义务教育阶段全面启动项目式学习,纳入学校课程实施方案……

从多地前沿探索来看,项目化学习成为课改风向标,是学习方式转型的重要抓手。这对教师提出了更大的挑战和要求,包括注重教材资源的开发与整合、教材内外教学资源的科学关联、课堂内外教学活动的设计与开发。区域和学校可以建立教学设计模型、项目样态、学习流程,形成推进项目化学习高质量实施的支持系统。

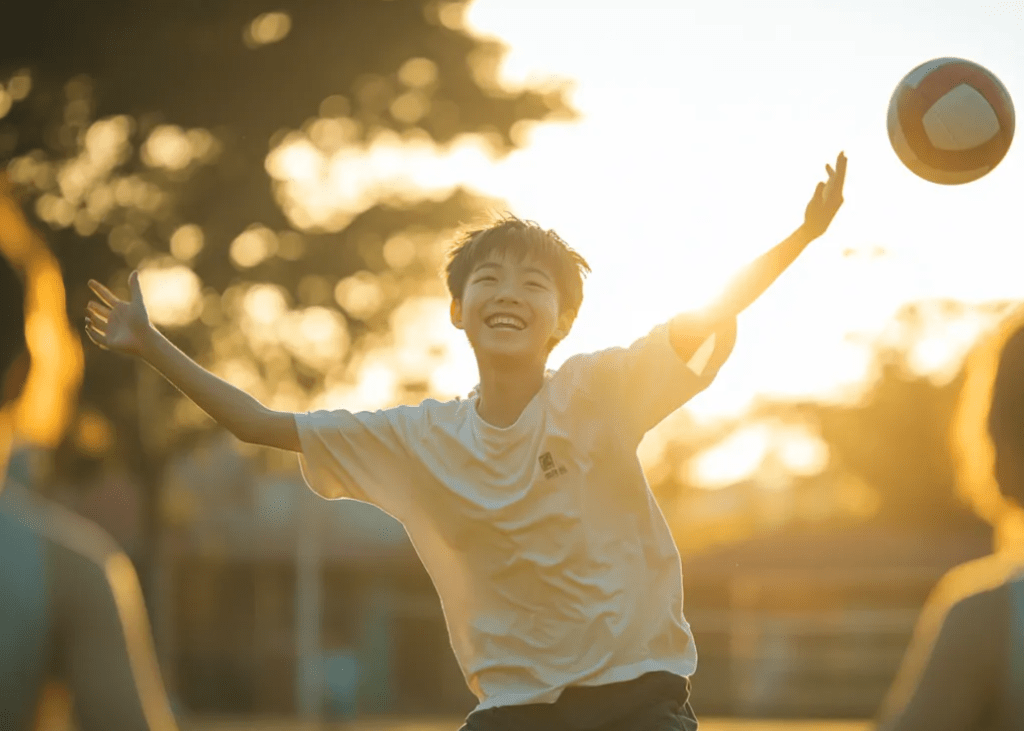

把深化体育改革 作为一件大事来抓

在全面深化学校体育改革座谈会上,教育部明确要将深化学校体育改革作为一项重大政治任务、作为事关强国建设的一件大事来抓。

目前,北京、山东、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、湖南等多地已将课间10分钟变为15分钟,改变“课间静悄悄”现象,成为落实“健康第一”理念的有效抓手。

解决“小眼镜”“小胖墩”现象,要增加学生综合锻炼时长,让孩子动起来、跑起来。同时也要推进体育教学改革,建立“人人有选择、人人有兴趣”的体育运动新模式,让学生身上有汗、眼里有光、脚下有力。

其一,建立多样化的运动方式与个性化的运动目标;其二,将校园空间本身变为多元运动的场域,实现运动场景生活化、学生运动常态化;其三,以游戏化评价为抓手,激发学生兴趣和提高运动效果,教会学生终身锻炼的意识和方法。

有序探索中考改革

2025年,山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏将实施新高考,意味新高考在全国29个省份落地,也倒逼各地中考综合改革。

今年,北京新中考将迎来首考:计分科目减少至六门,历史、地理、化学、生物成绩考查等级呈现,道德与法治变为开卷,物理将实验操作计入成绩,将综合素质评价日常行为计入成绩。

中考综合改革的风向也越来越清晰:以落实“新课标”来调整考试科目,为学生减负;以素养立意为主,与高考重在考查解决实际问题的能力更加契合;让学生的优势潜能更好与高中教育相匹配。

未来,中考将不再是区分学生的“分水岭”,而是助力学生学习学科知识、寻求学科兴趣、提升思维品质的“起跳板”。这背后需要一系列配套机制,包括提高命题质量,优化招生机制,推进综合素质评价在招生录取中的使用,高中实现多样化、特色化发展。

根据学龄人口变化 调配教育资源

2025年,小学在学规模已达峰,初中学龄人口仍在继续增加,高中阶段面临波峰前的压力。不同区域,人口出现的峰谷变化具有差异性。教育部将研判学龄人口规模结构变化趋势,健全与人口变化相适应的教育资源统筹调配机制。

教育资源调配的重要方向是,以集团化办学为抓手,鼓励九年一贯制学校建设,优化普通高中、中等职业学校布局,推动高中阶段学校多样化发展,促进校长和教师交流轮岗,因地制宜打通使用各学段教育资源。

而且,小学达到峰值为消除大班额、实现小班化、调整生师比提供了契机。2025省级地方两会上,不少代表也建议制定学校布局优化与小班化试点长期规划和阶段性目标,重新核定编制,设立小班化教学专项资金,保障小班化教学资源需求。目前有区域已经启动试点,以小班化教育实验区、试点校为牵动,适应教育生态发展趋势。

以教育家精神铸魂强师

“教育家精神”已经提升到国家战略的高度,是对教育工作者价值追求的新定位。今年,将实施教育家精神铸魂强师行动,引领新时代高水平教师队伍建设。

《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》明确要在中小学教师培训中强化学科素养提升,推动教师更新学科知识,紧跟学科发展。同时,营造教育家成长的良好环境,注重凭能力、实绩和贡献来评价教师,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子等现象,推进发展性评价。

当“教育家精神”从国家战略高度的倡导弘扬,到区域与学校的行动落地,再到广大一线教师于日常教育教学中践行,才能真正建立起一支高素质专业化的教师队伍。

以大安全观守护学生身心健康

根据加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划的目标,2025年配备专(兼)职心理健康教育教师的学校比例将达到95%。守护学生身心健康,成为学校教育和管理的重中之重。

近日,五部门联合印发《关于进一步加强校园食品安全工作的通知》,明确要建立完善校长陪餐制等学校食品安全体制机制和膳食委员会等学校食品安全管理机构。

对于学生欺凌防范治理,教育部也提出了十项要求,包括学校要成立学生欺凌治理委员会,对欺凌行为进行认定,研究制定防治中小学生欺凌和暴力的指导手册,提升对校园暴力与学生欺凌的识别、应对能力及处置干预水平等。

当然,学校安全需要适度“松绑”,从“无限责任”中解脱出来,避免安全问题成为教育的枷锁。2024年的最高法工作报告中,有两则判例引发关注。当学生体育课意外受伤,校方已尽必要教育管理责任和救助义务,法院判定学校不担责。最高法工作报告指出,对学校依规组织体育活动等不施以苛责,有利促进孩子健康成长。

学校要以大安全观,坚持“底线+创造”思维,形成更加规范健全的安全预案和应急管理机制,营建校园安全的生态。

构建家校社协同育人“教联体”

解决学生“小眼镜”“小胖墩”、脊柱侧弯、心理健康等问题,需要学校家庭社会同向同行、协同发力,建立一种新的关系生态。

教育部等十七部门印发的《家校社协同育人“教联体”工作方案》提出,以学校为圆心、以区域为主体、以资源为纽带,构建以“教联体”为载体的协同育人机制。2025年,要有50%的县建立“教联体”。

建立家校社协同育人教联体,一方面是围绕学生在校内外学习、生活的时间轴和空间轴,以特色项目活动和课程为载体,以家长学校和家委会建设为抓手,整合社会资源,探索多样化的协同育人行动。

另一方面,要增强教师家庭教育指导能力和社会沟通能力,重点关心支持班主任、心理健康教育教师、德育干部等骨干队伍。最终,家校合作共建一种“学习型生态”,以一种更好的互信机制,共同面对学生各种成长难题的解决。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论