来源公众号:新校长传媒

基础教育课程与教学改革,启动了新一轮“学为中心”的课堂转型,即更加注重学生的学习动力、学习体验和学习效能,每位学生都是学习的主人。

从“教为中心”到“学为中心”,师生各自承担什么样的角色?课堂如何转变,才能走向更高效的课堂、更高级的思维和更高能的学习?

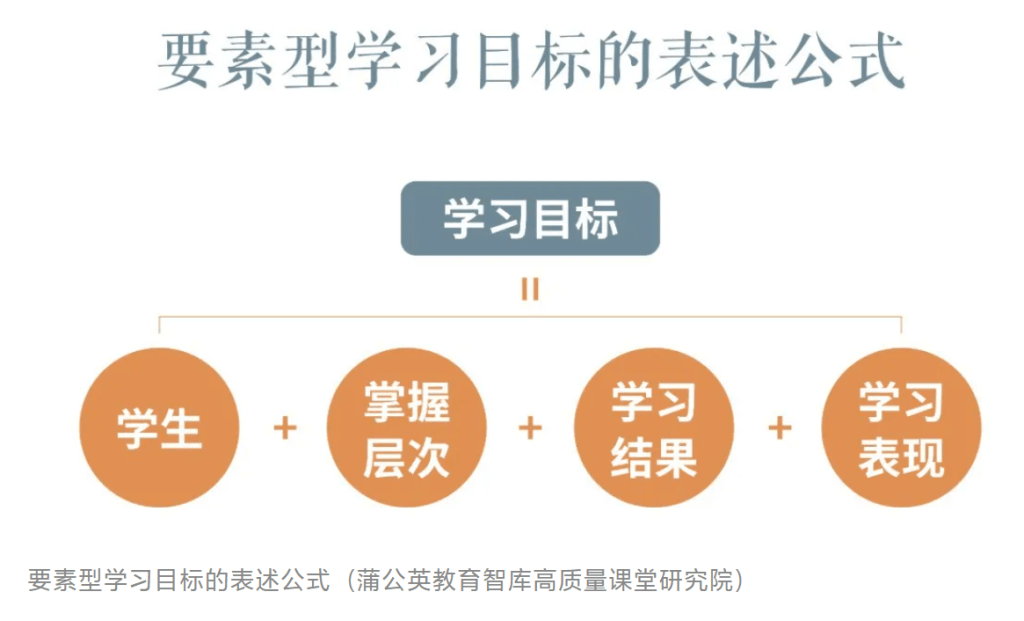

1 从教学目标到学习目标

新的学科课程标准指出要研制指向核心素养的学习目标,这是课堂设计最重要的发力点,也是实现有效教学和有意义的学习的重要抓手。

对教师而言,意味着将目光由“教”转到“学”上,变教学设计为学习设计:以学的基础定教的起点,以学的规律定教的内容,以学的目标定教的活动,以学的需要定教的策略。

对学生而言,意味着清晰每堂课要学什么、学到什么程度、达到什么结果。一旦清晰学习目标,看到“成功标准”,就能开启有方向感的学习,激发学习动机。

如何设计学习目标?要梳理学科教材,形成知识结构图;对课程标准进行逐级分解细化,对接课程标准,形成目标细目表,包含知识目标、能力目标、素养目标等;用学生友好的语言,通过语言、图示和行为描述,清晰描述“通过什么样的学习过程,能够实现什么样的预期结果及其评估标准”。

教学设计首先是育人价值的设计。从教学目标到学习目标,体现的是教师设计育人价值的能力——形成师生活动的契约,发展学生的自主学习力和目标感,找到学生的最近发展区,形成学生自己的“心智地图”。

2 从学科逻辑到生活逻辑

学为中心的课堂,不仅从学科出发,更是从学科、学生及现实生活的统一出发。换句话说,要从学科逻辑到生活逻辑,从学科世界到生活世界。

生活逻辑的内涵,是强化知识和生活的联系,让知识有机地融入生活场景,让知识成为剩余物。同时,生活是不分科的,世界本来就是综合的,自然就要打开学科的边界,从孤立分散的内容走向跨学科的内容和技能。

新课标要求不少于10%课时的跨学科主题学习,怎么判断是否为跨学科主题学习?杭州师范大学教育科学研究院张华教授认为有三大标准:是否形成跨学科理解或核心素养;是否运用学科思维;是否实现学科整合。

教师需要以新的视角,重新看待学科知识与学生学习的关系,本学科与其他学科之间的关系。再用10%课时中所“跨”出去的历程去反哺剩下90%的学科教学。事实上,一个教师的学科素养越强,对学科的转化或翻译能力也会相应增强。

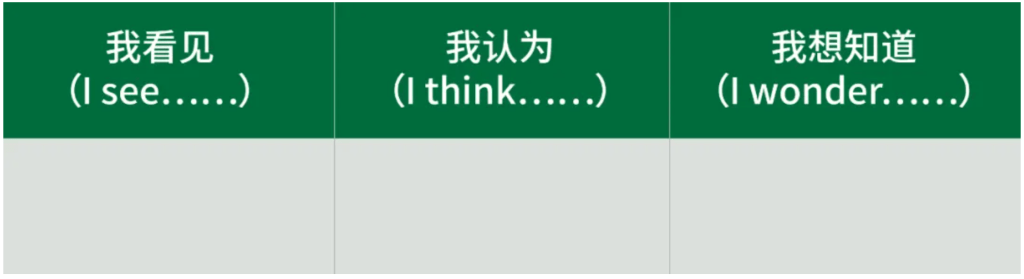

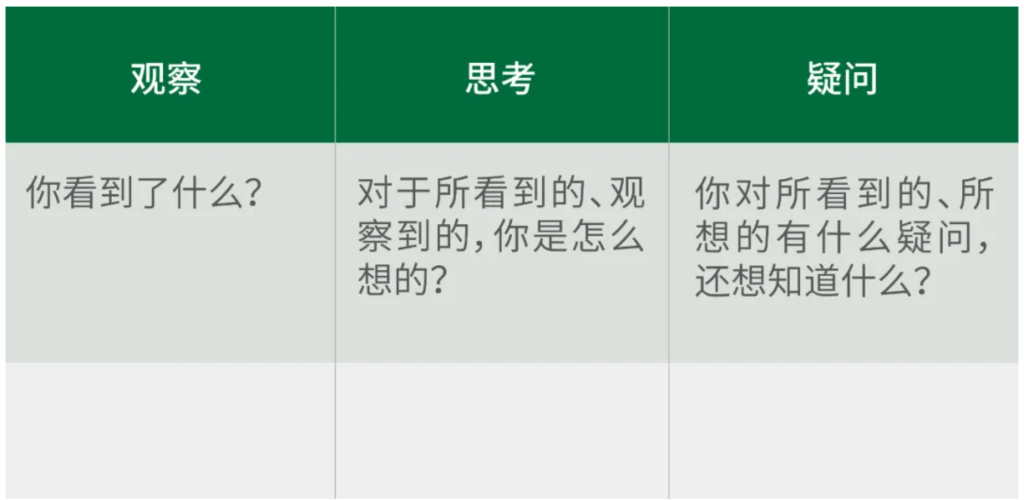

3 从教师提出问题,到学生提出问题

自主提问是学生主动学习的发端,是解决困惑、填补知识空白的第一步,也是迈向深度学习的必由之路。课程改革的重要风向标,就是强调学生发现问题、提出问题和运用知识解决问题能力的培养。AI时代,拥有精准提问能力就如同掌握钥匙一般重要,可以打开世界的秘密。

以学生的问题为起点,就是鼓励和引导学生大胆提出自己的问题,包括课堂的起点问题、生成问题,以及课堂的延展问题。

教师需要为学生创造主动提问的机会,培养他们主动提问的兴趣,激发学习的源泉,点燃思辨的火花。然后做好倾听者,去捕捉、判断,读懂学生的问题,帮助学生定义问题。到最后会发现,放手让学生提出问题与追求课堂效率并不矛盾。

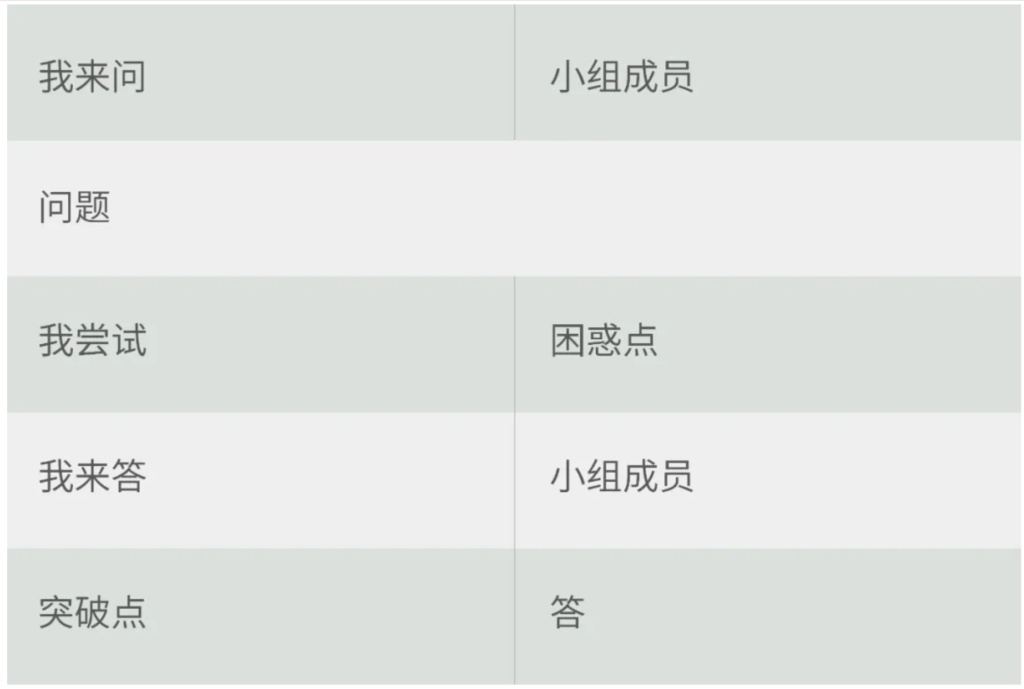

STW 三步提问法

“观察—思考—疑问”工具

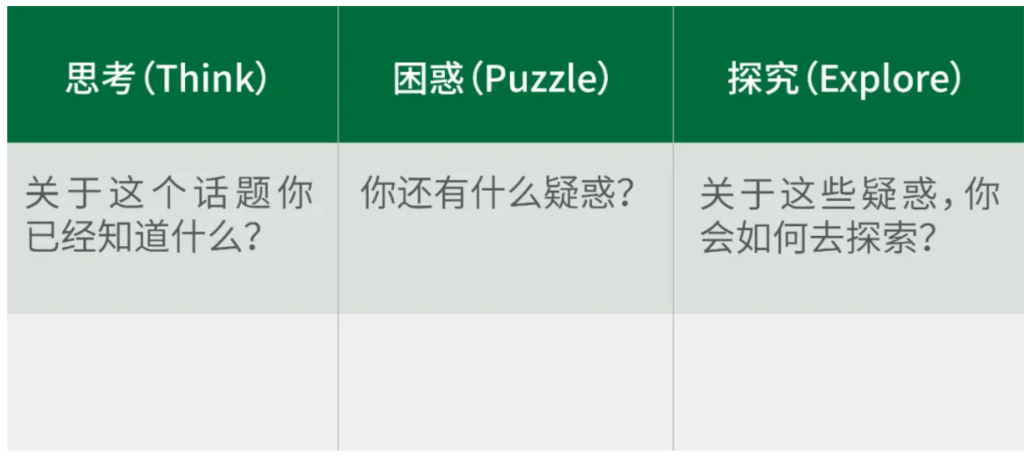

4 从以内容为主导,到以探究为主导

学习是主动建构的,而不是被动接受的。从以教材内容为主导,到以学生探究为主导,就是把学生作为学习主体。

这时,老师的角色就是“学生顾问”,提供探究的支架工具,设计一个个连续的任务作为学生学习攀登的“阶梯”,并进行指导体验。

日常课堂中的探究,会帮助学生慢慢形成探究、创造、合作的心智习惯;当学生进入更复杂的项目化学习中,就可以用已有的能力来进一 步养成更复杂的心智习惯。学生在探索中应用技能、提升素养,经历一个动态知识建构、情感不断交流的过程,这一过程即是身心俱在的深度参与过程。

“思考—困惑—探究”工具

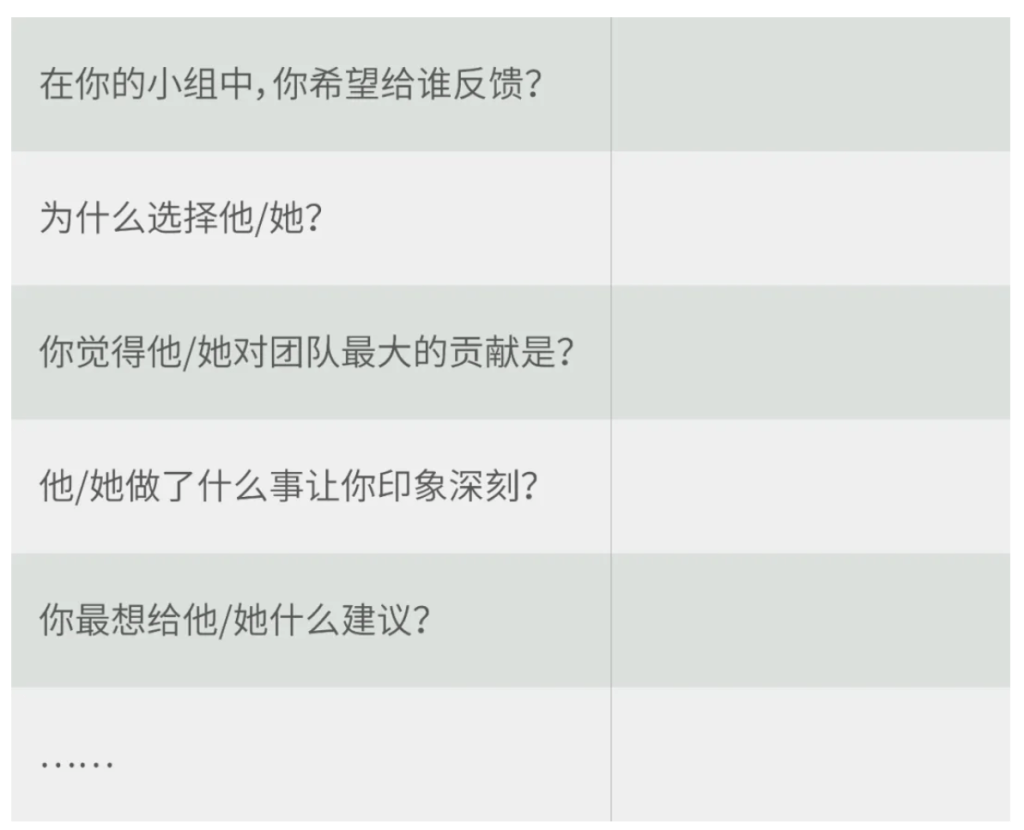

5 从教师独角戏,到学生合作学习

学为中心的课堂,意味着从教师的独角戏变为师生、生生共同探索的旅程。这时,教师要思考的是“什么不需要教”,或者“什么可以让学生一起学”,要做好取舍。

那些具有复杂性、开放性、探究性和趣味性的内容,更适合通过小组合作来深入探讨。可以尝试采用轮换、交叉和弹性化的“走组制”方式进行合作学习,让不同分组的优势得以充分发挥。

教师的角色,便不仅仅是发出讨论指令的旁观者,而是做指导者,需要制定讨论计划、明确讨论方式与内容,并全程跟踪与引导评价。

思考-配对-分享工具

问答纸工具

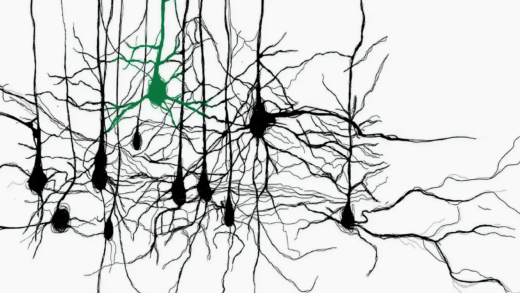

6 从知识学习到思维进阶

新课程方案中,各学科都将思维的发展与提升作为学科核心素养的一个重要元素。学生在课堂上不仅要学知识,更要学思维。如果思维没有发生,学习也就没有发生。

一方面要创造情境,让学生把核心素养表现出来;另一方面,将可视化思维工具变成教学策略与学生的学习过程,成为学生核心素养发展的“脚手架”。

这时,教师不仅要看见学生的学习,还要指导学生通过可视化工具看见自己的学习,比如,将解题思路写下来,将所学知识用思维导图的方式画出来,建立知识结构,进而形成学生新的认知结构。以此指导学生对自己的想法进行反思,进行分析与综合、创新与评价,让学生认识到“原来我是怎样想、怎样做的”“还可以怎样想、 怎样做”“现在我是这样想、这样做的”。

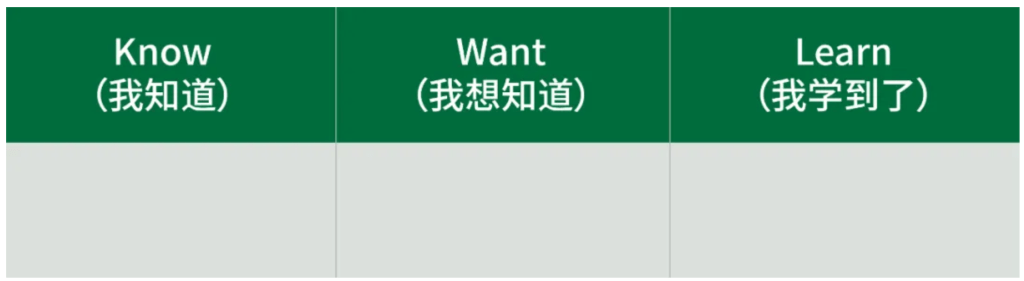

KWL表

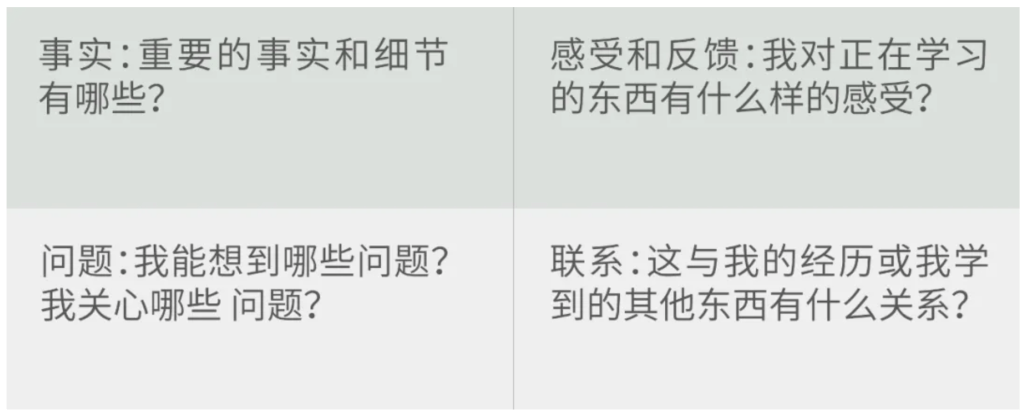

窗口式笔记

7 从单纯的纸笔测试,到真实的作品呈现

学为中心的课堂,是一个将学习目标转化为实际学习结果的动态过程。因而要有作品意识,让学习结果形成观念物化的产品。

作品意识促使学生主动参与到学习活动中,鼓励他们将所学的知识应用于实际情境,创造出有形的成果。例如,学生可以通过项目式学习、小组合作或个性化研究,最终形成一份报告、一件艺术作品或一个解决方案。这些成果不仅是对知识的应用,也是对学生思维能力、创造力和合作精神的体现。

当学生的学习结果以具体的形式呈现出来时,知识不再是抽象的概念,而是变成了他们思考和实践的直接产品。最后,教室就变成了博物馆,展示学生的学习成果。

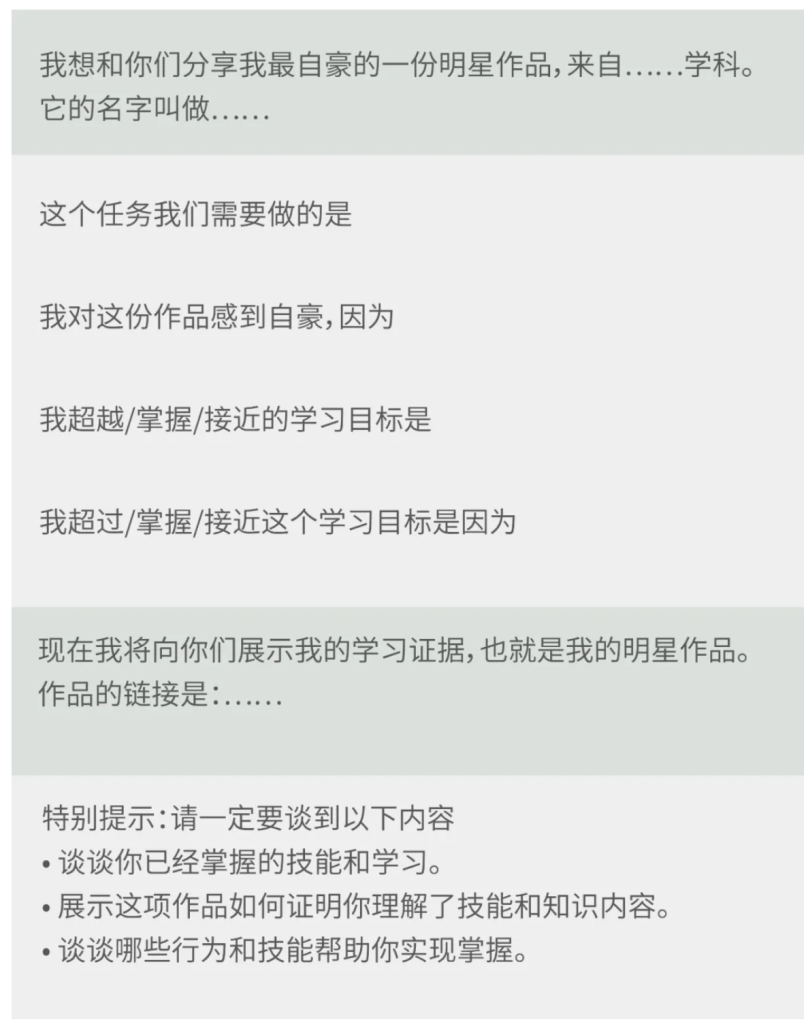

我的明星作品

(北京九子明堂(MTC中国)首席运营官张阳)

8 从教师评估,到自我评估和同伴反馈

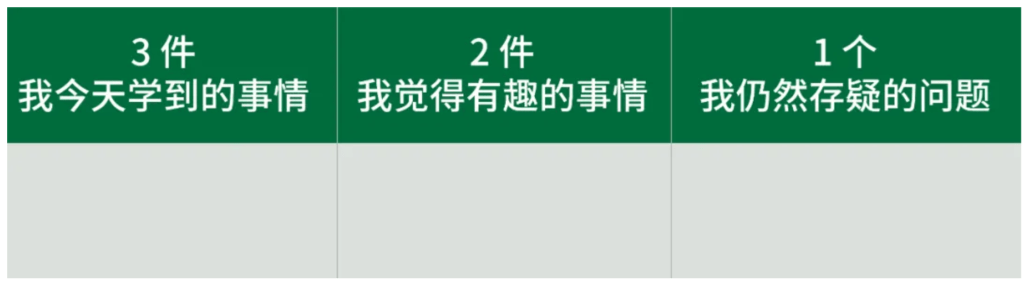

墨尔本大学有一项研究,希望找出什么因素能最有效的影响学习。结论显示,学生自评对学习成就的影响力排名第一。

从学习设定目标、监控学习进程,到完成任务或一段学习单元结束,学生都可以进行自我判断和反思。通过回答“我在哪里(目标是什么)”“我如何去那里(指向目标的进程是什么)”“下一步该去哪里(为了更好地进步应怎么做)”三个问题,学生能了解自己的学习动态,对学习过程进行反思,促进知识的建构。

当学生自己作为评价的主人,自然就承担起学习的责任,成为有效的自我调节学习者。教师不仅要提供评价标准,更重引导学生理解评价标准,甚至与学生共同讨论和建构评价标准。

除了自我评价,同伴的评价反馈也极为重要,要从独白式反馈,走向对话式反馈和肩并肩式评价。

课堂反馈条工具

互相评价表

9 从为成绩而努力,到追求兴趣和解决真实问题

从教为中心走向学为中心,最关键在于激发学生的内生动力,使学生从为成绩而努力,转向追求自身兴趣和解决真实问题。

这一转变意味着要帮助他们发现自身的潜力和热情。教育不再是单向的知识传递,而是一个双向互动的过程,教师和学生共同参与到学习的旅程中。

在这样的学习环境中,学生的内生动力成为了推动学习的核心动力。他们不再被动地接受信息,而是主动探索、提问和参与。激发内生动力的关键在于让学生理解学习的目的和意义,帮助他们将学习与自身的兴趣和生活经验联系起来。当学生能够看到所学知识与解决真实问题的关联时,他们的学习热情便会自然而然地被点燃。

世界不是由领域组成的,而是由问题和挑战组成的。现实生活中的许多问题往往是复杂且跨学科的,单一学科的知识难以全面解决这些问题。在这个日益复杂和变化的世界中,只有具备批判性思维和综合解决能力的人,才能够应对各种挑战。

来源丨参考Kyle Wagner 《Where is The Teacher: The 12 Shifts for Student-Centered Environments》

责编丨张凯

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论